Подобную точку зрения разделяли многие ученые и всего лишь 200 лет назад. Ведь и на рубеже XVIII–XIX вв. подавляющая часть населения планеты (97 %) занималась именно сельскохозяйственным трудом и жила в деревнях. А все остальные отрасли экономики были развиты крайне слабо.

Отрасль – группа фирм, производящих сходные или одинаковые продукты для удовлетворения одного и того же типа потребностей людей или производств.

Перемены в жизни человечества начались с торговли – после 1400 г. она стала развиваться все быстрее. Появление новых рынков и торговых путей оказалось следствием крестовых походов, не разрушивших, а, напротив, укрепивших торговые связи Азии и Европы. Затем были открыты морской путь в Индию в обход Африки и, наконец, Америка. В итоге на европейских рынках появились новые товары, а европейская торговля достигла небывалого расцвета.

Благодаря этому европейцы становились все богаче, и им было нужно все больше самых разнообразных товаров, в том числе ремесленного производства. Но веками складывавшиеся ремесленные цехи не могли обеспечить изготовление того объема товаров, в котором Европа и жители новых колоний нуждались к концу XVIII в.

По-иному и быть не могло – даже в XVIII в. промышленное производство осуществлялось на станках, которые приводились в действие мускульной силой работников, и поэтому долго никто не верил словам одного из наиболее прозорливых английских экономистов XVII в. Уильяма Петти, сформулировавшего нечто вроде "закона экономического развития". Петти утверждал, что по мере экономического развития общества быстрее всего будет расти сначала численность работников, занятых в промышленности (соответственно сокращаться численность занятых в сельском хозяйстве), а потом – в сфере услуг.

Ситуация претерпела принципиальные изменения, лишь когда (примерно в 1750 г.) началась эпоха изобретателей, или, как ее иначе называют, промышленная революция. Она резко изменила хозяйственную жизнь человечества, и прежде всего производство продукции сельского хозяйства и ее переработку. Внедрение этих и других изобретений позволило резко повысить производительность труда в сельском хозяйстве – ведь чем лучше техника, которой пользуется крестьянин, и чем больше видов работ она позволяет механизировать, тем большее число людей он способен прокормить своей продукцией.

Так, в Индии, где сельский труд и сегодня остался преимущественно ручным, один крестьянин может прокормить только четырех горожан, а в США фермер, вооруженный современной мощной техникой, производит столько продукции, что ее хватает для удовлетворения потребностей нескольких десятков человек. Столь высокая производительность труда в сельском хозяйстве – итог научно-технического прогресса.

Процесс, начавшийся в конце XVIII в. с создания новой высокопроизводительной техники для сельского хозяйства и переработки его продукции, в конце концов изменил весь образ жизни человечества. Прежде всего в силу существенно возросшей производительности труда на селе становилось все больше "лишних рук", и в поисках заработка сельские жители потянулись в города, где их охотно брали на работу владельцы быстро растущих фабрик и заводов. Так, относительно недавно начались бурный рост городов и падение доли сельского населения. Например, еще в начале XX в. Россия была страной с преимущественно сельским населением, а сегодня в селах живет только /4 населения.

Иными словами, с конца XVIII в. человечество вступило в новый этап развития экономики – индустриализацию, т. е. обгоняющий рост промышленности. Первоначально быстрее всех стала развиваться текстильная промышленность – от изготовления пряжи до выделки разнообразных тканей, одежду из которых пока по-прежнему шили мастера-портные. В XIX веке начался рост тех отраслей, которые добывают природные ресурсы (металлы, нефть, соли), а также металлургии и машиностроения (недаром Александр Блок назвал этот век "железным"). ХХ век знаменует собой расцвет химической и электротехнической промышленности.

Промышленность – все виды производств (отраслей), которые используют продукцию сельского хозяйства и минеральные ресурсы для изготовления нужных людям благ.

В ходе исторического развития в отраслевой структуре мирового хозяйства стали происходить именно те изменения, которые предсказал Уильям Петти. Как общая тенденция сначала "первичные отрасли" (сельское хозяйство и добывающая промышленность) уступили первенство вторичным (обрабатывающей промышленности и строительству), затем вторичные – третичным (сфере услуг).

В современной структуре мирового хозяйства доля сферы услуг и других отраслей непроизводственной сферы (третичных отраслей) существенно возросла и уменьшилась доля производственной сферы (первичных и вторичных отраслей). В среднем в мире в непроизводственной сфере уже заняты более /3 активного населения, а в отдельных развитых странах мира этот показатель (занятости) достигает 50 % и выше. В структуре внутреннего валового продукта (далее – ВВП) отдельных развитых стран доля сферы услуг и того выше (60 % – в Германии и Японии, 70 % – в США). Такую экономику стали называть в последние годы постиндустриальной.

Большие изменения в настоящее время происходят и в структуре материального производства. Они связаны прежде всего с изменением пропорций между промышленностью и сельским хозяйством в пользу промышленности, от развития которой зависит рост производительности труда во всех отраслях хозяйства. Удельный вес промышленности в ВВП наиболее развитых стран мира (США, Японии, Германии, Франции и др.) находится на уровне 25–35 %, а сельского хозяйства составляет всего 2–3 %. В новых индустриальных и постсоциалистических странах (таких как Россия, Украина и Беларусь) доля сельского хозяйства также неуклонно снижалась, хотя еще и относительно высока (6–10 % ВВП).

Отраслевая структура российской экономики

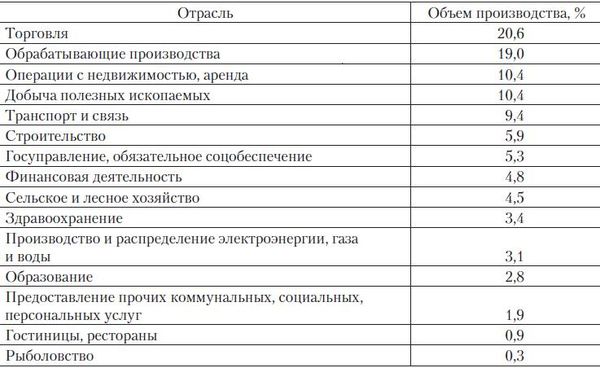

Если говорить о структуре экономики нашей страны, то она, по данным 2007 г., такова (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Cтруктура экономики Российской Федерации (по данным 2007 г.)

Таким образом, вклад промышленности (обрабатывающие производства плюс добыча полезных ископаемых) в общий (валовой) объем производства товаров и услуг в ВВП Российской Федерации наибольший и составляет 29,4 %, хотя этот вклад последние десять лет снижается. За те же годы доля сельского и лесного хозяйства снизилась с 5,6 до 4,5 %, а других отраслей экономики (транспорта, строительства, торговли, сферы услуг) – выросла.

Иными словами, ключевой отраслью экономики России по-прежнему остается промышленность – на нее приходится более /2 национального дохода страны, в промышленности и строительстве трудятся до 30 % занятых в экономике. При этом промышленность столь разнообразная сфера деятельности, что саму ее тоже обычно делят на отрасли:

• топливно-энергетическую;

• добывающую;

• обрабатывающую.

Национальный доход – сумма доходов, полученных гражданами и фирмами страны за год в следующих формах:

• заработная плата рабочих и жалованье служащих;

• дополнительные выплаты;

• рентные доходы владельцев собственности;

• чистый процент по потребительским кредитам;

• прибыли корпораций;

• доходы собственников.

Топливно-энергетическая промышленность обеспечивает людей нефтью, газом, углем и электроэнергией. В России, богатой природными ресурсами, это одна из основных отраслей: в мировой добыче угля, нефти и газа доля нашей страны составляет по 10–30 %.

Добывающая промышленность тоже разрабатывает природные ресурсы, только иные: залежи металлических руд, ценных камней, леса, богатства морей и т. д. Ими Россия одарена весьма щедро: стоимость разведанных геологами и предварительно оцененных запасов минерального сырья составляет в настоящее время примерно 28 трлн дол. Именно это позволило создать в нашей стране мощную добывающую промышленность: в мировой добыче металлов доля России составляет сейчас 10–15 %. Результатом деятельности добывающей промышленности является сырье, в котором нуждается обрабатывающая промышленность.

Природные богатства, извлекаемые добывающей промышленностью, всегда выручали страну, даже когда в других отраслях хозяйства дела шли не лучшим образом. Например, в первой половине 1990-х гг., когда наш народ столкнулся с серьезными экономическими трудностями, именно продажа за рубеж нефти и газа позволяла получить деньги на приобретение для населения продуктов питания, лекарств и промышленных товаров. Именно экспорт сырья обеспечил и рост экономики России в начале XXI в., когда это сырье резко подорожало на мировых рынках и в нашу страну пошел огромный поток валютных доходов.

Нельзя не сказать и о том, что топливно-энергетический комплекс – главный "кормилец" государственного бюджета России: на его долю приходится около 58 % всех налоговых поступлений. Поэтому все, что происходит с ним, прямо сказывается на возможностях государства финансировать бюджетную сферу (армию, образование, медицину).