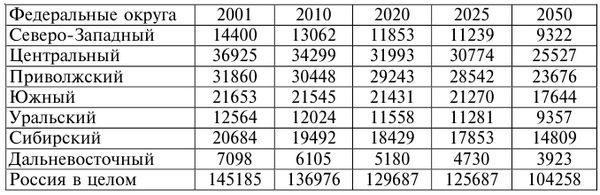

В 1950 г. по числу жителей РСФСР занимала четвертое место в мире, а среди ее двадцати ближайших соседей половину составляли развитые страны. А к 2050 г. Российская Федерация будет находиться в конце второго десятка наиболее населенных стран мира, с ней почти сравняются Йемен, Турция и Уганда. Из ныне развитых стран в первой двадцатке по численности населения окажутся только США и Япония. Население регионов Российской Федерации, главным образом из-за различий в уровнях рождаемости и миграционного прироста, будет сокращаться неравномерно (табл. 1.4). Согласно оценкам, учитывающим прогноз ООН для всей России, в наибольшей степени от депопуляции пострадает Дальний Восток, где число жителей к 2025 г. уменьшится более чем на треть и составит всего 4,7 млн человек. В Центральном округе численность населения сократится примерно на 16 %; далее следуют Приволжский, Уральский и Сибирский округа – ожидаемое сокращение на 10–13 %. Предположительно наиболее благополучная демографическая ситуация будет наблюдаться в Южном федеральном округе, где число жителей не изменится. На втором месте по ожидаемому сокращению численности населения (более 20 %) окажется Северо-западный федеральный округ.

Таблица 1.4

Перспективные оценки численности населения федеральных округов РФ в 2001–2050 гг., тыс. чел.

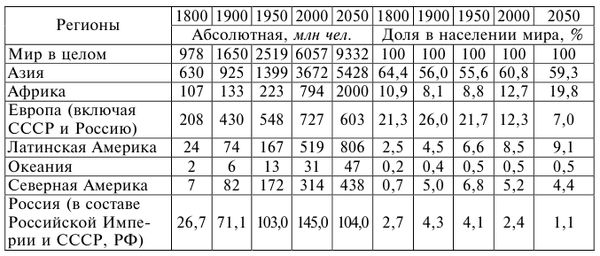

В результате развития отмеченных общемировых и национальных демографических тенденций доля России в мировом населении через полвека сократится до 1 %. Российская империя и СССР насчитывали на своей территории примерно 8 % жителей Земли, а сама Россия – более 4 %. С учетом того, что доля российской территории в площади суши Земли сегодня составляет примерно 11,4 %, существующая диспропорция между численностью населения страны и ее огромной территорией заметно возрастет (если, разумеется, не произойдет серьезных изменений, сопоставимых по внезапности и масштабу с распадом СССР). Возникают вопросы: как изменится социально-экономическая обстановка в стране? Как изменится роль России в мире при очевидном ослаблении ее геополитического положения? Кто будет жить и работать в данном городе, на данном предприятии?

В России процесс старения населения начался позже, чем в большинстве стран Западной Европы. В начале 50-х годов прошлого века доля пожилых людей в населении РСФСР составляла около 9 %, в то время как в Швеции – 14,9, Германии – 14,6, Франции 16,2 % (рис. 1.5). Снижение рождаемости – главная причина уменьшения доли детского населения и увеличения доли лиц старших возрастов – в России, как и в Японии, произошло на полвека позже, чем в Западной Европе, где во многих странах низкие показатели рождаемости наблюдались уже перед Второй мировой войной. На них и кивают правительственные экономисты, когда начинается критика по поводу вымирания россиян. Но у них-то население сейчас сокращается от сытости, а у нас – от нищеты. Доведя благосостояние россиян хотя бы до советского уровня, вернув содержание роддомов, детсадов, школ, ПТУ, техникумов, институтов и всего здравоохранения на 100 % достойное гособеспечение, мы еще можем добиться всплеска рождаемости.

Таблица 1.5

Численность населения основных регионов мира в 1800–2050 гг.

(согласно фактическим данным и прогнозным оценкам)

Характерная для сегодняшней России высокая смертность среди мужчин трудоспособного возраста обусловливает значительный (по современным масштабам) перевес в населении женщин предпенсионного и более старшего возрастов. По данным Госкомстата России, в целом в стране в 2000 г. на 100 мужчин приходилось 113 женщин. Характерной особенностью постсоветской России является чрезвычайно высокий уровень смертности от внешних причин (несчастных случаев, отравлений, травм, убийств и самоубийств), в 3–5 раз (!) превосходящий соответствующие показатели развитых стран. В 90-е годы смертность именно от этих причин увеличилась в наибольшей степени.

Этот же фактор в значительной (если не решающей) мере обусловливает еще одну российскую особенность – большую разницу в уровне смертности и продолжительности жизни между мужским и женским населением: мужчины живут на 13 лет меньше, чем женщины.

Таким образом, в ближайшее время необходимо:

1. Сформировать условия для обеспечения финансовой самодостаточности большинства субъектов Федерации и местного самоуправления в размерах, необходимых для осуществления ими социальных функций в рамках их предметов ведения.

2. Всемерная обязательность коллективных договоров в системе социального партнерства на предприятиях, в регионах для всех форм собственности.

3. В области занятости населения необходимо увеличить доходы Государственного фонда занятости населения Российской Федерации.

4. Законодательно установить категорию вынужденно полузанятых.

5. Устранять несоответствие между ценами, близкими к мировым, и зарплатой в два раза меньшей, чем в развитых странах, в первую очередь, повышением зарплаты людям, получающим минимум (доля заработной платы в ВВП в России составляет 25 %, в развитых странах 50–60 %).

6. Социальные трансферты гражданам должны регулироваться по собственным показателям, увязанным с конкретными задачами и регионами. Использование размера минимальной зарплаты как базы для пенсий и социальных выплат вызывает большие вопросы.

7. Реанимировать систему бесплатного здравоохранения.

8. Освободить вложения в социальную сферу от налогов (в т. ч. социальные учреждения, находящиеся на балансе предприятий).

Резюмируя, следует подчеркнуть:

1) страна вступила в XXI в. с сокращающимся и стареющим населением;

2) в перспективе ожидается дальнейшее ослабление нашего демографического потенциала. Если в начале 60-х годов РСФСР по продолжительности жизни находилась в начале списка государств мира, то в конце XX в. РФ открывала в нем вторую сотню. В полной мере оценить многообразные соответствующие последствия не представляется возможным. Однако очевидно, что изменится место России в мировой демографической системе и усилится дисбаланс между ее территорией и населением, особенно с учетом беспрецедентно быстрой депопуляции в восточных районах страны. В 2050 г. численность населения России может уменьшиться до уровня 1937 г.

В то же время снижение демографического потенциала России в определенной мере может быть приостановлено путем целенаправленного государственного воздействия на тенденции в области рождаемости, смертности и миграции населения. А общей основой позитивных демографических изменений призваны стать вывод страны из социально-экономического кризиса и перевод ее на траекторию быстрого и устойчивого народно-хозяйственного роста (что требует, прежде всего, смены нынешней модели реформирования экономики), задействование сильной социальной политики, а также выверенная реакция на ключевые глобализационные вызовы, включая максимальное использование плюсов и блокирование негативов глобализации.

Нынешнее положение с оплатой труда в стране стало тормозом ее дальнейшего экономического роста. Ужатый до предела потребительский спрос не может служить стимулом для развития экономики. Социальные стандарты в нашем обществе недопустимо низки, и их невозможно повысить без активного участия государства в процессах оплаты труда и перераспределения доходов (рис. 1.9).

Минимальный размер оплаты труда составляет всего 900 руб. Средний прожиточный минимум – более 2500 руб. Это – геноцид собственного народа, далеко не самого худшего в мире, надо сказать.

Между тем расчеты ученых показывают, что, перераспределив всего 13 % зарегистрированного совокупного дохода самых богатых слоев, можно вдвое поднять благосостояние 60 % самых низкооплачиваемых людей. И это не потребует никаких чрезвычайных мер – достаточно использовать существующий налоговый механизм, не говоря уже о прогрессивном налогообложении, применяемом во всем мире. Это могло бы существенно снизить социальную напряженность в стране.

Повышение заработной платы позволит поднять платежеспособный спрос населения, стимулировать экономику, укрепить социальную сферу. По мнению известного экономиста Аганбегяна, экономика в России стала рыночной, а зарплата осталась "советской", и в изменившихся условиях ее теперь не хватает ни на лечение, ни на отдых, ни на покупку квартиры. Мы до сих пор тратим "на жизнь", т. е. на продукты, товары и услуги до 70 % заработанного. Для сравнения: в рыночных странах на их оплату уходит всего 25–35 % заработанного. 30–35 % уходит на налоги; до 25–30 % – на оплату жилья и коммунальных услуг; 5-10 % откладывают на будущую пенсию, 5 % – на медицинскую страховку, а также на отдых и высшее образование детей.