Источник: Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 50.

В России самым неэффективным сектором в использовании сбережений является государственный (наследие бывшего СССР). В 2005 г. в нем использовалось на накопление лишь 27,5 % сбережений, в то время как в секторе корпораций – 95,5 %, в секторе домашних хозяйств – 58 %. В 2005 г. 56,8 % финансовых ресурсов, не использованных на валовое накопление, концентрировалось в секторе государственного управления, 19,7 % – в корпорациях и 22,9 % – в секторе домашних хозяйств.

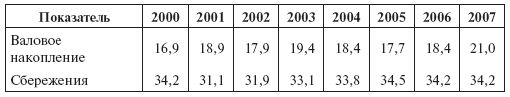

На цели накопления в экономике России в 2005 г. использовалось 69,8 % ресурсов сбережений, в то время как в 2002 г. – 77,6 %, т. е. степень использования этих ресурсов не возросла, а уменьшилась, несмотря на повышение темпов экономического роста. При этом неиспользуемые на накопление капитала финансовые ресурсы государства возросли примерно в 14 раз. И это всего за три года. Следовательно, эффективность нашей экономики и темпов ее роста вызывает много вопросов.

При неиспользовании трети сбережений в интересах накопления основного капитала практически свыше 10 % нашего ВВП не участвуют в экономическом обороте, что реально свидетельствует о неэффективном, нерациональном хозяйствовании, вполне сопоставимом с потерями в неэффективной плановой советской экономике. В то же время обращает на себя внимание растущая доля в ВВП России государственных расходов. До экономического кризиса 2008–2009 гг. она составляла порядка 18 %.

Почти на таком же уровне находится в России и норма валового накопления при удивительно низком уровне капитализации, т. е. эффективного использования сбережений. В расчете на душу населения накопление в России по абсолютным размерам почти в 6 раз меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Японии, в 4 раза меньше, чем в Германии, Франции и Великобритании.

Приведенная нами норма валового накопления в России рассчитана по официальному курсу рубля и доллара, но если подсчитать, что более правильно, по паритету покупательной способности (ППС), то она окажется равной чуть более 10 %, что в 1,5–2 раза ниже, чем в развитых странах мира. При таком отставании рассчитывать на быстрое достижение уровня экономического и научно-технического развития стран Запада весьма проблематично.

Все это – серьезные изъяны в нашем инвестиционном процессе, который не предъявляет спроса на имеющиеся ресурсы, не используемые по большей части в нужном направлении. К тому же из всех банковских кредитов на реальные вложения в производство идет лишь не более 20 %.

Как пишет известный российский статистик И. Погосов: "Для того, чтобы вывести российскую экономику на уровень стран ОЭСР по доле накопления в ВВП, необходимо увеличить накопление в 1,8–2 раза и довести его примерно до трети ВВП". Норма валового накопления, равная одной трети ВВП, была в СССР, когда снижались темпы экономического роста. Это слишком много для России – достаточно 25–27 % ВВП на период до 2025 г. Но главное заключается в том, что стране необходима национальная программа серьезной модернизации производственного аппарата и всей экономики в целом на рыночной основе. Многие производственные мощности давно уже устарели и неконкурентоспособны в условиях реального спроса на современные товары и услуги. На базе устаревших производственных мощностей в принципе невозможно повышать конкурентоспособность и инновационность российской экономики. Все это необходимо делать в одном пакете, но для этого надо создать активный специальный инвестиционный фонд и использовать имеющиеся финансовые ресурсы в интересах модернизации экономики. Речь идет, прежде всего, об огромной сырьевой ренте.

Теперь посмотрим на отраслевую составляющую фонда накопления. Так, поданным официальной статистики в 2007 г., надолю сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты приходилось 5,2 % российского фонда накопления, на промышленность – 38,0 %, строительство – 3,5 %, транспорт и связь – 21,9 %, торговлю – 3,7 %, финансы – 18,5 %, образование, здравоохранение, социальные услуги – 5,0 %. Все это серьезно отличает Россию от развитых стран мира или, точнее, от стран со зрелой рыночной экономикой.

Доля отраслей материального производства в России составляет более 72 % в фонде накопления, в то время как, например, в Германии и Франции она равняется соответственно 42 и 31 %. Доля услуг у нас составляет лишь около 30 % в накоплении, в то время как в Германии и Франции – соответственно 58 и 69 %. Что же это за постиндустриальная экономика в России? Сравним эти же пропорции в России и в таких странах Балтии, как Литва и Эстония, которых к зрелым рыночным экономикам пока отнести нельзя. По данным российской официальной статистики, доля сферы услуг в валовом накоплении основного капитала этих стран составляет соответственно 40 и 37 %, т. е. также выше, чем у нас.

Следует обратить внимание на долю накопления в основной капитал, ориентированную на развитие человеческого капитала, т. е. на образование, здравоохранение, социальные услуги. У нас эта доля составляет всего 5,0 %, в то время как в Германии– 17,6 %, во Франции – 19,0 %, в Литве – 18,3 % и в Эстонии – 13,6 %. По доле этих отраслей в фонде валового накопления Россия отстает также от Португалии (в 4,5 раза) и Индии (почти в два раза). Все это говорит о серьезных изъянах в воспроизводственном процессе российской экономики, о ее внутренних болезнях, тормозящих формирование инновационной модели.

Следует указать и на то, что доля машиностроения в отраслевой структуре российских инвестиций также очень мала. Несмотря на заметно ускоряющийся рост этой отрасли в последние годы, ее доля в инвестициях составляет всего лишь 2,7 % (2007 г.), что тормозит процесс модернизации производственного аппарата страны. Это удивительно на фоне серьезного преобладания доли накопления в сферу материального производства в целом. Новое оборудование необходимо, прежде всего, заводам и фабрикам нашей промышленности. Не случайно Россия делает акцент на импорте машиностроения, который составляет 83 % от объема отечественного производства этой продукции. Ничего хорошего в этом нет.

Средний срок службы имеющихся машин и оборудования в промышленности РФ составляет свыше 21 года, в то время как в развитых странах мира – 7-10 лет. Износ основного капитала в промышленности в среднем приближается к 50 % его первоначальной стоимости, а порой в отдельных отраслях зашкаливает за 70 %. Весьма низкая доля машиностроения в отраслевой структуре российских инвестиций контрастирует с чрезмерно высокой долей добывающей промышленности, которая составила в 2007 г. 14,7 % от всех народно-хозяйственных капитальных вложений. В свою очередь, доля добывающей промышленности практически равна доле обрабатывающей промышленности (15 %), что характерно лишь для экономик развивающихся стран, пока еще не способных к налаживанию собственного производства современной и качественной готовой продукции. Добывающая промышленность и экспорт сырья – это "черные дыры" для инвестиционного процесса России, куда уходят ресурсы, необходимые для инновационной экономики. Россия сегодня позиционирует себя в мире как сырьевая империя со слабым машиностроительным производством и низким уровнем научно-технического прогресса (в бывшем СССР этот уровень был высоким только в отраслях военно-промышленного комплекса).

Необходимо отметить низкую долю фонда потребления населения и фонда оплаты труда наемных работников. Так, доля фонда потребления населения в ВВП России составляет 66,5 %, в то время как в США– 69,8 %, в Великобритании – 85,0 %, в Польше – 80,4 %, в Германии – 76,8,%. При этом в личном потреблении (весьма низком) ВВП России неразумно большую долю занимает импорт (особенно продовольствия).