Весьма тесной является связь демографической проблемы с другими глобальными экономическими проблемами: продовольственной, преодоления бедности, развития человеческого потенциала. Очевидно, что демографический взрыв в не самых развитых странах отнюдь не способствует уменьшению числа голодающих, бедных или росту уровня образованности населения. С другой стороны, малочисленные семьи в странах Запада и в России – также не самое лучшее решение проблемы совершенствования человеческого потенциала, начиная от развития в семье ребенка и заканчивая возможностями реализации взрослыми своих "родительских комплексов".

Вопрос 69 Положительные и отрицательные стороны процесса глобализации экономики

Ответ

Характерной чертой развития современной экономики является преодоление национальных границ, формирование действительно всемирной экономической системы, основанной на тесном международном экономическом сотрудничестве. Глобализация экономики проявляется в появлении целого ряда международных экономических организаций, трансконтинентальных банков и компаний, появлении интернациональных денежных единиц.

К числу неэкономических проявлений глобализации (но с определенным экономическим контекстом) можно отнести возникновение всемирной компьютерной сети; доминирование во всем мире кинопродукции Голливуда; использование во всемирном масштабе одних и тех же видов американской национальной одежды (например, джинсы и бейсболки) и продуктов питания (хот-доги и кока-кола); превращение английского языка в средство межнационального общения (взамен латинского).

Глобализация экономики может привести к невиданному доселе экономическому прогрессу за счет обогащения национальных экономик технологическими достижениями других стран, увеличения мобильности капитала и трудовых ресурсов, возможности реализации международных проектов, которые не могли бы быть осуществлены одним государством. Примером подобного сотрудничества в XIX в. является строительство Суэцкого канала при участии Франции, Великобритании, Италии и Египта. Классическим вариантом такого проекта в последние годы является программа освоения космоса, приведшая к созданию первой международной космической станции.

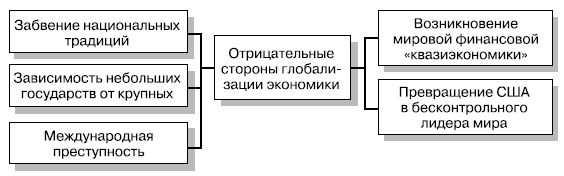

С другой стороны, глобализация приносит множество проблем [67] (рис. 53), среди которых можно выделить:

• экономическое подчинение развитыми странами и их крупнейшими компаниями менее развитых государств;

• забвение национальных экономических норм и традиций;

• возникновение мировой финансовой "квазиэкономики" с гипертрофированно развитым рынком фиктивного капитала, опережающим темпы эволюции рынка реальных продуктов и услуг, что ведет к возможности повторения мировых экономических кризисов, в том числе вызываемых искусственно, за счет "подрыва" финансового рынка;

• появление международных преступных картелей и синдикатов, занимающихся экспортом-импортом наркотиков, оружия, "живого товара", и примыкающих к ним террористических организаций фашистского и фундаменталистского толка, промышляющих захватом заложников, угоном самолетов и вызывающих широкий резонанс терактами;

• превращение (с распадом СССР) Соединенных Штатов в своего рода бесконтрольного лидера политического и экономического мира, что позволяет этой стране осуществлять по отношению к другим государствам прямую агрессию; создавать марионеточные правительства; выражать постоянное беспокойство и озабоченность нарушениями на других территориях прав человека, причем "человеки", о которых заботятся американцы, чаще всего оказываются религиозными фанатиками, воинствующими маньяками и матерыми националистами.

Рис. 53. Отрицательные стороны глобализации экономики

Вопрос 70 Россия и глобализация экономики

Ответ

Для российского менталитета свойственны как неприятие глобализационных процессов ни под каким видом, так и крайние формы ориентации на "братание" с другими народами.

Первую точку зрения представляло в XIX в. философское учение славянофилов. А. И. Герцен в "Былом и думах" рассказывает о случае, когда один из братьев Аксаковых в вызывающе национальном костюме появился на улице. Обыватели приняли его за турка. Один из крестьянских поэтов Н. Клюев, на людях щеголявший в русских одеждах, был однажды замечен знакомым за чтением Г. Гейне в подлиннике; при этом он был одет по-европейски. На немой вопрос приятеля Н. Клюев ответил, что наши соловьи голосистей.

Обратным, положительным к глобализации отношением, характеризуются западники. Как тут не вспомнить знаменитые "Запад с нами" и "Заграница нам поможет" О. И. Бендера или заявление одного из героев "Вечного мужа" Ф. М. Достоевского: "Раньше я был славянофилом, но теперь мы ждем зари с Запада". Сюда же можно приплюсовать и марксистско-советский лозунг "Пролетарии всех стран – соединяйтесь".

В планах декабристов одним из пунктов стояло создание единого панславянского государства, что можно считать как проявлением национальной идеи, так и попыткой международной интеграции. Так, целью декабристского Общества объединенных славян было объединение всех славянских народов в федерацию, государственным строем которой должна была стать демократическая республика. В новое государство, по идее декабристов, вошли бы Россия, Польша, Богемия, Моравия, Венгрия, Трансильвания, Сербия, Молдавия, Валахия, Далмация и Кроатия (Хорватия); население этих стран в то время считалось славянским.

Россия в XX в. вначале выступала в качестве тормоза глобализационных процессов. По крайней мере, ее интеграционные интересы не шли дальше имперского объединения государств с социалистической ориентацией. От остального мира социалистический блок пытался отгородиться при помощи различных вариаций "железного занавеса". Развал СССР, как это ни парадоксально, послужил стимулом к возникновению глобализационных тенденций на постсоветском пространстве. Во-первых, он привел к возникновению неформальных сил тяготения друг к другу экс-советских государств, приведших к формированию СНГ. Кроме этого [68] возникли проблемы:

• освоения "бесхозного" пространства, экономического вакуума, оставшегося в наследство от СССР;

• совместного "сопротивления" бывших стран Советского Союза угрозам и вызовам глобализации.

Россия остается государством, которое в состоянии способствовать широкомасштабной трансконтинентальной интеграции за счет своего невероятного географического положения, являясь "мостом" не только из Европы в Азию, но и выступая в роли связующего звена между евразийским материком и американским континентом. Понятие "русская Америка" является не только историческим. Это и современная огромная русская диаспора в США, и технически возможные проекты строительства железнодорожного туннеля под Беринговым проливом, и не исчезающий за одно поколение имперский менталитет, отчасти роднящий русского и американца.

В научной литературе отмечается, что, "являясь геополитическим и социокультурным звеном между объединившейся Западной Европой и стремительно развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом, интегрирующееся Содружество Независимых Государств в состоянии активно влиять в своих интересах на взаимодействие основных экономических центров и тем самым – на всю систему экономических и политических отношений". [69] С автором последнего замечания можно поспорить, так как, говоря о Евросоюзе и Дальневосточном регионе, он упускает из виду огромные территории континента, с трудом поддающиеся интеграции и даже являющиеся противниками глобализации.

Крупнейший русский историк и географ Л. Гумилев отмечал, что сложившиеся абстракции "Запад" и "Восток" являются бессмысленными, и "деление материала" на 2 раздела всегда упрощает задачу, но далеко не всегда ведет к правильному решению. [70] Он выделяет в структуре евразийского материка 6 крупных частей: Западный полуостров континента (т. е. Западная Европа), Передняя Азия (с примыкающей к ней Северной Африкой), гористый район Малой Азии и Закавказья, Индия, Китай и внутренняя часть континента (на которой расположена Россия).

Таким образом, с точки зрения глобализационных процессов, принимая во внимание мнение Л. Гумилева, задача во много раз усложняется. Любому генератору интеграции, в том числе России, необходимо пытаться увязать в единое целое противоречивые экономические интересы всех 6 евроазиатских составляющих. В данном случае большое значение приобретают контакты России с различными региональными или специфическими интеграционными структурами, например с Организацией стран – экспортеров нефти или с так называемой "Шанхайской пятеркой". [71]

Важным фактором, способствующим глобализации, является увеличение числа международных экономических организаций: "сегодня важную роль в регулировании глобальных процессов играют международные экономические организации, представляющие собой одно из звеньев усложняющегося многоярусного механизма управления мирохозяйственных связей". [72] Россия за последние годы стала членом многих крупнейших организаций, а также претендует на вступление в некоторые, еще не охваченные ее участием. Например, Российская Федерация ведет переговоры о присоединении к Всемирной торговой организации. Можно выделить преимущества, на которые может рассчитывать Россия в случае подобного союза, а также отметить некоторые отрицательные моменты.