Вопрос 5 Теории международной торговли

Ответ

Исторически первой попыткой объяснения процесса международной торговли является теория абсолютных преимуществ шотландского экономиста А. Смита (Adam Smith). Согласно британскому ученому, страна будет специализироваться на выпуске товара, на производство которого она затрачивает меньше ресурсов.

Основы теории сравнительных преимуществ сформулированы Д. Рикардо (David Ricardo) в его главной работе "Начала политической экономии и налогового обложения".

Английский экономист считал выгодным обмен товарами между государствами даже в том случае, если одна из стран имеет абсолютные преимущества перед другой в производстве всех товаров.

Итак, согласно британскому ученому, страна будет специализироваться на выпуске товара, при производстве которого она затрачивает меньше ресурсов (табл. 9).

Таблица 9. Ресурсоемкость товаров в странах Сигма и Ксю

Согласно табл. 9 страна Сигма имеет абсолютные преимущества в производстве товара В , а государство Ксю будет специализироваться на выпуске и экспорте товара A.

Рассмотрим числовой пример. Предположим, что страны X и Y производят товары А и В. Причем государство X имеет перед государством Y абсолютные преимущества в выпуске обоих товаров: его производственные возможности позволяют производить либо 60 ед. товара А, либо 60 ед. товара В , в то время как страна Y может выпустить соответственно 40 и 20 ед. товаров.

Очевидно, что сравнительная стоимость товаров А и В в государстве X равна 1 А = 1 В, в стране Y – 2А = 1 В. Таким образом, сравнительная стоимость товара А ниже в стране Y, и она должна специализироваться на выпуске данного товара, в то время как государство X станет специализироваться на производстве товара В и обмене данного товара на товар А, производимый государством Y.

Предположим далее, что страны X и Y станут обмениваться в некой средней пропорции: 1,5 ед. товара A = 1 ед. товара В. В итоге страна X, произведя 60 ед. товара В, сможет обменять их на 90 ед. товара A, а государство У, выпустив 40 ед. товара A, может получить взамен 26,6 ед. товара В. Таким образом, специализация стран на выпуске особых товаров фактически приводит к увеличению их производственных возможностей и сдвигу кривой вправо и вверх.

Теория соотношения факторов производства (или обеспечения стран факторами производства) изложена в работе шведских ученых Б. Олина (Bertil G. Ohlin) и Э. Хекшера (Eli F. Heckscher ) "Межрегиональная и международная торговля" (1933 г.). Согласно данной концепции (названной теорией Хекшера-Олина в честь признания заслуг шведского экономиста Э. Хекшера, опубликовавшего ранее несколько работ на ту же тему) причиной сравнительных преимуществ одной из стран в производстве определенных товаров являются различия в наличных факторах производства. Для упрощения скандинавские экономисты анализируют ситуацию, когда товары производятся при помощи всего двух факторов: труда и капитала.

Предположим, две страны – Альфа и Бета – производят товары A и В. При этом товар А требует значительных затрат капитала, а товар В более трудоемок. Если государство Альфа обладает большим запасом капитала, а страна Бета лучше обеспечена трудовыми ресурсами, чем ее соседка, то Альфа будет иметь сравнительные преимущества в производстве товара A, а Бета, соответственно – в изготовлении продукта В.

На сайте Нобелевского фонда http://nobelprize.org/economics размещена обучающая компьютерная игра, посвященная теории Хекшера-Олина.

Следствиями из теории Хекшера-Олина являются теоремы Столпера-Самуэльсона и Рыбчинского.

Согласно теореме Столпера-Самуэльсона (теореме о выравнивании соотношения "факторы – цены"), если повышается цена товара, то повышается и стоимость того фактора производства, которым в большей степени насыщен этот товар.

Теорема Рыбчинского звучит следующим образом: когда в стране наблюдается рост одного из факторов производства, то увеличивается выпуск товара, наиболее насыщенного этим фактором, и сравнительные преимущества страны изменяются в пользу данного товара.

Американский экономист русского происхождения, лауреат нобелевской премии В. Леонтьев решил проверить реальность действия теории Хекшера-Олина при помощи разработанной им модели "затраты – выпуск". Тестирование проходила экспортируемая и импортируемая

Соединенными Штатами продукция 200 отраслей. В итоге В. Леонтьев пришел к выводу, что США экспортируют в основном трудоемкую продукцию, а импортируют капиталоемкую, что противоречит выводам из концепции шведских ученых. Таким образом, "парадокс Леонтьева" состоит в том, что страна с относительным избытком капитала может экспортировать товары, насыщенные трудом, и наоборот.

Среди объяснений парадокса Леонтьева можно выделить следующие:

• высококвалифицированная американская рабочая сила требует большого объема инвестиций в человеческий капитал, в результате американские товары оказываются более трудоемкими;

• для производства экспортных американских товаров используется импортируемое сырье, что приводит к удорожанию, а следовательно, и к уменьшению объема капиталоемкого экспорта.

Последующее тестирование теории Хекшера-Олина иногда приводило к доказательству ее выводов, иногда – к их опровержению. В современной экономической теории принято считать ее принципиально верной, но при этом учитывается, что для международной торговли некоторых стран может иметь место парадокс Леонтьева.

Вопрос 6 Таможенные пошлины и таможенная политика

Ответ

Таможенная пошлина – это обязательный взнос, взимаемый за провоз товаров через границу государства.

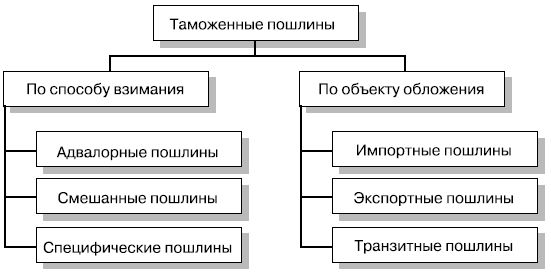

По способу взимания выделяют следующие виды пошлин (рис. 4):

• адвалорные – взимаются в процентах от стоимости товара;

• специфические – взимаются в размере определенной денежной суммы с веса, объема или штуки товара;

• смешанные – предполагают сочетание адвалорных и специфических пошлин.

Рис. 4. Классификация таможенных пошлин По объекту обложения выделяются:

• импортные – взимаются при ввозе иностранных товаров;

• экспортные – взимаются при вывозе товаров из страны за границу;

• транзитные – взимаются с товаров, перевозимых транзитом (от лат. transitus - прохождение) через территорию страны.

Существует два основных типа таможенной политики, проводимой государством по отношению к внешней торговле: протекционизм и фритредерство.

Протекционизм (франц. protectionnisme от лат. ptotectio - защита, покровительство) – это экономическая политика государства, направленная на поддержку внутренней экономики при помощи торговых барьеров, высоких таможенных пошлин и низких квот на ввоз определенных видов продукции в страну, стимулирование вывоза товаров.

Протекционистская внешнеторговая политика многих европейских государств в XVI-XVIII вв. являлась, по существу, следствием ее широкой пропаганды экономистами меркантилистского направления. Целью подобного подхода, по мнению Дж. М. Кейнса (John Maynard Keynes ), являлась "национальная выгода и относительное могущество". [11]

Например, в целях защиты фермеров от конкуренции с иностранными товарами английское правительство применяло протекционистские методы: в 1660 г. были введены высокие пошлины на хлеб, мясо и скот; в 1689 г. – установлены специальные премии за экспорт хлеба, а также принят закон об оседлости, согласно которому крестьянам запрещалось покидать свои приходы (административно-территориальная единица в Англии).

В крайнем случае государство может прибегнуть к эмбарго – полному запрету на торговлю с определенным государством или на ввоз определенного товара.

Напротив, фритредерство (от англ. free trade - свободная торговля) означает политику снижения таможенных пошлин и увеличения квот, поощрение импорта иностранной продукции.

В середине XIX в. в Англии происходит переход к фритредерству. Противоположная протекционизму фритредерская политика, разрабатывавшаяся крупнейшими авторами классической школы, послужила отмене "хлебных законов" в Британии 25 июня 1846 г., санкционированной тогдашним премьер-министром Робертом Пилем (Robert Peel ). "Хлебные законы" ограничивали ввоз в Англию многих видов продовольствия и сырья и гарантировали высокие доходы земельной аристократии – лендлордам – за счет высоких цен на хлеб. Классическая доктрина свободной торговли привела к "одному из сильнейших экономических движений, уничтожившему ввозные пошлины на хлеб и повлекшему за собой целую серию законов, последовательно устранявших все таможенные заставы". [12]