Эти негативные явления не проходят бесследно. Протесты против осуществленных преобразований давно приняли массовый характер. Наибольшую известность из них получили события в малом городе Пикалево Ленинградской области, очевидно потому, что активное участие в решении возникших там проблем принял тогдашний председатель правительства В. Путин. Предприятия этого города по переработке глинозема и производству цемента были приватизированы одним из членов ельцинской "семьи" – Олегом Дерипаско, который стал крупнейшим российским олигархом с многомиллиардным состоянием. В целях увеличения своих прибылей он преобразовал одни предприятия, а другие и вовсе закрыл, уволив множество людей. В тех же целях прекратил финансирование местной поликлиники и больницы, от чего их существование оказалось под вопросом. Месяцами не выплачивал заработную плату рабочим, которым задолжал 41 млн. рублей. Рабочие стали бастовать, устраивать митинги, где требовали национализации приватизированных предприятий. Но никто на них не обращал внимания. Тогда забастовщики решились на отчаянный шаг: они перекрыли проходившие через город железную дорогу и автомобильную трассу. После этого забастовка прогремела по всей стране, туда приехал В. Путин в сопровождении множества высокопоставленных чиновников из Москвы. На место был вызван Дерипаско и вместе с критикой в свой адрес получил от правительства финансовую помощь в размере 150 млн. долл. ("Аргументы и факты", № 24, 2009; "Новая газета", 08. 06. 2009; Максимов, 2010). Под градом критики В. Путина олигарх выплатил зарплату рабочим, обещал и другие уступки и в какой-то мере снял возникшее напряжение. Но надолго ли?

Ко всему сказанному добавим, что бастовавшие хорошо помнили советскую практику, когда право на зарплату было святым и никто не смел его нарушать. Все были обеспечены работой, а задержка заработной платы больше чем на три дня считалась преступлением, за которое виновные подвергались административному наказанию. Теперь мы имеем конфликт между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Его легче всего осуждать. Но, наверное, лучше всего его непредвзято оценить, нежели стремиться к предвзятому осуждению того, что по тем или иным причинам вызывает идеологическое неприятие.

3.7. Усиление неравенства между людьми

Другим тяжким последствием рыночных реформ явилось резкое усиление имущественного и социального неравенства между людьми. Здесь также контраст по сравнению с советским периодом стал разительным. Определенные социальные различия, разумеется, были и тогда, но ничтожные по с равнению с тем, к чему привел переход к рыночно-капиталистической модели. Самой высокооплачиваемой категорией рабочих были члены Академии наук (академики), зарплата которых достигала около 10 тыс., а за ними шли шахтеры и металлурги с зарплатой 600-700 рублей в месяц при средней величине 180 рублей, что означает разницу в 4-5 раз. Что касается привилегий бюрократии, то они касались не столько зарплаты (в этом большой разницы не было), сколько бесплатных услуг более высокого качества. Бюрократия лечилась в лучших больницах, отдыхала в лучших санаториях, пользовалась персональной машиной за государственный счет, имела более свободный доступ к дефицитным товарам. Но все это ничтожные привилегии по сравнению с византийской роскошью, в которой зажили нынешние олигархи и нынешнее коррумпированное чиновничество.

Как уже отмечалось, в результате приватизации государственной собственности лакомые куски народной собственности за бесценок присваивались теми, кто оказался у власти, и их приближенными. Известный исследователь российской экономики С. Меньшиков по этому поводу пишет: "К концу 1997 года негосударственные основные фонды оценивались в 7307 млрд. руб. Между тем получено было государством от приватизации лишь 34,8 млрд. руб., т. е. меньше 5 процентов стоимости этого имущества. Даже если учесть эффект последующей переоценки фондов с учетом инфляции, выручка государства не превышала 11 процентов. Таким образом, частный капитал получил прежние государственные активы либо в собственность, либо под контроль практически бесплатно" (Меньшиков, 2008, с. 60-61).

Подлинным источником больших состояний российских олигархов были и являются не их предпринимательские таланты и созидательные усилия, чего у них нет и в помине, а их положение и связи в момент приватизации, а дальше уже способность захватывать и перехватывать чужое добро. В этом наиболее показательно начальное увеличение до 24,5 млрд., а теперь уменьшение до 10,7 млрд. долл. состояния упомянутого выше Олега Дерипаско. В качестве члена ельцинской "семьи" и в прямом, и в переносном смысле слова (женат на дочери Юмашева, который, в свою очередь, женат на дочери Ельцина, Татьяне) он приватизировал несметные богатства в разных отраслях экономики на указанную сумму. Связи-то оказались, но управленческих талантов никаких. В результате его состояние за короткое время уменьшилось в 2,5 раза. В круг ельцинской "семьи" входили также Роман Абрамович и Борис Березовский и под покровительством патрона сразу заняли первые места в "золотой сотне" российских миллиардеров. В дальнейшем они были потеснены другими. Перебравшись за рубеж, где к бизнесу предъявляются другие требования и нет возможности хватать чужое, они показали, что способны только проматывать то, что попало в их руки, а не созидать что-либо общественно полезное.

Большинство других российских богачей также составили свои богатства благодаря различного рода связям, негласным сделкам и махинациям, в том числе с помощью властных структур. Не только в первой, но и во второй и третьей сотне богатейших людей России едва ли найдется хоть один честный человек, приобретший свое состояние не криминальным путем. Среди российских собственников честность считается таким наивным понятием, которое несовместимо с бизнесом. В отличие от западных капиталистов, которые тоже не всегда действовали в белых перчатках, но все-таки являются продуктом длительного исторического и конкурентного отбора, российские капиталисты молниеносно достигли баснословных богатств благодаря своим мафиозным комбинациям, и другой способ действий им не известен.

Насильственная концентрация богатств в руках узкого круга людей знаменует не только начало, но и весь последующий период развития российского бизнеса. Все 20 лет, прошедших с начала рыночных реформ, разрыв в текущих доходах, а отсюда и в имущественном состоянии между бедными и богатыми только возрастал. Тому немало способствует существующая у нас система налогообложения, которую твердо отстаивают представители олигархии в Думе и правительстве во главе с В. Путиным. Существование у нас самого низкого в мире подоходного налога в 13 % на олигархов с многомиллиардными доходами власти объясняют своеобразной необходимостью. Иначе, мол, предприниматели будут скрывать свои доходы и снизятся поступления в государственный бюджет. Между тем под видом коммерческой тайны предприниматели скрывают свои доходы, и управы над ними нет. Всякий контроль воспринимается ими не иначе как нарушение прав собственности.

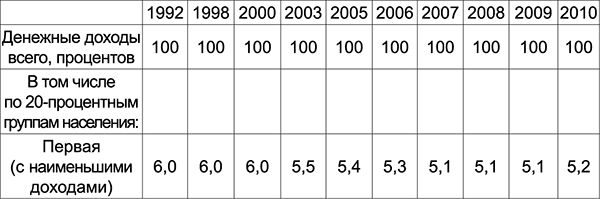

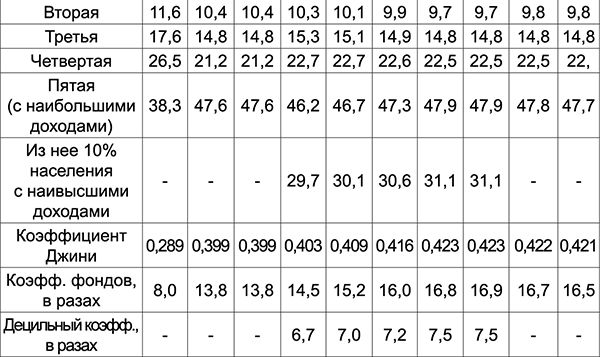

В результате созданы большие перекосы в распределении доходов и имущественном положении граждан. Однако публикуемые данные на этот счет скорее скрывают, чем раскрывают правду о существующих перекосах. Так, приводимая ниже из официальной статистики таблица № 2.11 дает об этом далекое от реальности представление.

Таблица № 2.11. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения

Социальное положение и уровень жизни населения России 2001. Статистический сборник, с. 130. Социальное положение и уровень жизни населения России 2009. Статистический сборник, с. 134. Российский статистический ежегодник 2011, с. 176.

Хотя с помощью данных этой таблицы можно проследить тенденцию к усилению разрыва в уровне доходов между различными слоями российского населения, тем не менее, она скорее скрывает, чем раскрывает контраст между бедными и богатыми. Так, если взять коэффициент Джинни, то в начале реформ, в 1992 г., он составлял 0,289 (по более ранним данным – 0,260, см. Российский статистический… 1999, с. 155), что надо принять за показатель дореформенного времени. К 1995 г. он вырос до 0,387, а к 2000 году до 0,399. К 2008 г., как видно из приведенной таблицы, коэффициент Джинни достиг 0,423. Рост децильного коэффициента, по официальным данным, вырос с 6,7 в 2003 г. до 7,5 в 2008 г. На самом деле различие признается выше даже признаваемых обычно 16-17 раз.

Для верности требуется более детальная группировка населения, чем это сделано в приведенной таблице, в которой каждая пятая часть населения составляет слишком большую величину, чтобы быть однородной. В особенности это касается пятой группы, в которую входит наиболее состоятельная часть населения. В ней выделяется очень узкая прослойка, сосредотачивающая в своих руках основные богатства страны, и ситуация в стране больше всего характеризуется положением этой прослойки, а не всей численностью группы в 28,4 млн. чел. Подобная ситуация особенно характерна для современной России, которая характеризуется нижеприводимой таблицей.

Таблица № 2.12. Национальная принадлежность 100 крупнейших миллиардеров мира и коэффициент олигархичности в 2007 г.