Для подтверждения сказанного приведем пример о судьбе Московского станкостроительного комбината с его развитой инфраструктурой. В его составе были опытно-экспериментальные цеха, конструкторские бюро, научно-исследовательский институт, профессиональное училище и множество других подразделений. Он обладал инженерно-техническими и научно-конструкторскими специалистами высшей квалификации и по праву считался флагманом советского станкостроения. После его приватизации малокомпетентными людьми уникальное оборудование было продано на слом, квалифицированные специалисты были уволены, а производственные площади были проданы или сданы в аренду. Теперь там магазины, кафе и концертный зал. А сколько подобных перемен во всей гигантской стране! Вот что скрывается за показателями о многократном снижении производства важнейших видов машин и оборудования.

В то же время установленное в советское время производственное оборудование в промышленности и других отраслях безнадежно устарело, а его обновление многократно ниже его старения. Как показывается в исследованиях этого вопроса, срок службы оборудования в российской промышленности превысил 20 лет. Причем удельный вес такого оборудования в машиностроении достиг 51,5 % общего объема (Корнев, 2009, с. 147). Доля же технически передового оборудования в стоимости всего его фонда, которая еще 10 лет назад составляла 7,1 %, к концу 2009 года снизилась до 4,3 % (Борисов и Почукаева, 2009, с. 42).

3.3. Сырьевая ориентация экономики

Развал обрабатывающей промышленности вынудил страну пересесть на нефтегазовую трубу. Вместо научно-технического прогресса и модернизации экономики неизбежной стала ориентация на развитие сырьевых отраслей. Причина в том, что мировые цены на энергоносители (нефть и газ) и металлургическое сырье в годы реформ, как отмечалось, многократно выросли, что позволило за счет возросших валютных доходов хотя бы частично компенсировать потери, понесенные от развала экономики.

Никто в России не считает однобоко-сырьевой характер экономики положительным. В посланиях президентов Путина и Медведева Федеральному собранию за последние десять лет этот факт неизменно оценивается как негативное следствие реформ, и там содержатся призывы направить экономику по пути инноваций и модернизации. Проводится множество совещаний, конференций, обсуждений с участием самых высоких лиц государства, где много говорится об ускорении научно-технического прогресса и модернизации экономики. Однако воз и ныне там. Ситуация становится не лучше, а хуже. Чем больше проходит времени с начала нашего рыночного эксперимента, тем больше накапливаются данные, говорящие о его полном провале. Наше технико-экономическое отставание от передовых стран возрастает еще больше, чем оно было раньше.

К сожалению, эта горькая истина не получает признания не только у бизнеса, но и у власти, которой положено чувствовать больше ответственности за будущее страны. Сказывается наша традиционная приверженность к раз принятым догмам в беспочвенной надежде на авось, что как-то все само собой изменится к лучшему. Так, пороки жесткой централизации в планировании экономики стали сказываться давно, но советское руководство неизменно цеплялось за догму о том, что план во всех случаях лучше рынка, и не решалось отказаться от нее в пользу относительной рыночной свободы, расширения самостоятельности первичных звеньев хозяйствования. В результате произошло то, о чем говорилось: темпы экономического роста снижались, а наше техническое отставание сказывалось самым очевидным образом. Когда же стало ясно, что так продолжать дальше нельзя и надо осуществить перемены в пользу рынка, то мы пренебрегли градуалистской тактикой и предпочли действовать при помощи привычной нам революционной стратегии. На этот раз она называлась "шоковой терапией". Приватизацию осуществили одним махом, но эффективного собственника не получили.

После горьких уроков двадцатилетнего развития стало ясно, что на выбранной дороге неолиберальной модели экономики нам ничего хорошего ожидать не следует. Наживающий себе многомиллиардные состояния имущий класс не заинтересован в изменении ситуации в экономике к лучшему, она и так для него хороша. Поэтому поворот к лучшему в обозримом периоде пока не просматривается.

Наиболее верным показателем нежелания российского предпринимательского класса к улучшению ситуации является состояние облюбованных им отраслей экономики, на эксплуатации которых базируется его благополучие. Поскольку при характеристике российской экономики часто говорят об однобоком ее развитии в пользу сырьевых отраслей, то может создаваться впечатление об их ускоренном развитии в реформенный период.

Ничего подобного! Об однобокости говорят только в том смысле, что мы теперь во многом живем за их счет. Что касается роста добывающих отраслей, то его тоже нет. Талантов частных собственников хватило только на то, чтобы на резко ухудшенной материально-технической базе отраслей выйти на достигнутый при коммунистах уровень добычи. Не более того!

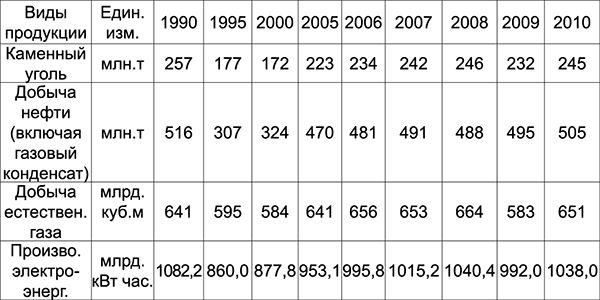

Это показывают данные таблицы, приводимой ниже.

Таблица № 2.7. Добыча полезных ископаемых в РФ за 1990-2008 гг.

Источники: Российский статистический ежегодник 2009. С. 388-389, 404. 388. Российский статистический ежегодник 2011. С. 390-391, 406.

Как видно, в течение без малого двадцати лет развития по пути реформ здесь наблюдается та же картина, которую показала нам таблицы 2.3. и 2.4. После резкого спада производства энергоресурсов к концу 90-х годов с 2000 года начался рост, в результате которого только по газу достигнут, а по остальным видам продукции так не достигнут уровень производства двадцатилетней давности. Ничего подобного в советском плановом хозяйстве быть не могло. При всех его недостатках за 20 лет мы имели бы значительный рост.

А ведь дело еще в этом, что эксплуатируемое оборудование за эти годы сильно устарело, а его необходимое обновление не осуществляется. Новые собственники не проявляют должного интереса ни к технической модернизации добывающих отраслей, ни к соблюдению техники безопасности работ, осуществляющихся в шахтах и на скважинах. В дни, когда пишутся эти строки, радио и телевидение сообщают о взрыве метана в шахте Распадской в Кемеровской области, где погибло 60 человек и без вести пропало еще 40, которые также, скорее всего, погибли. Всего же за последние два года в стране было 36 аварий, в ходе которых погибло 450 человек (передача "Постскриптум" от 29.05 10). Годом раньше произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая также жизни более 70 человек. Такого рода аварии, стоившие жизни множеству людей в различных местах, имеют одну и ту же основную причину: безумную погоню за прибылью при нежелании что-либо тратить на соблюдение техники и правил безопасности. При этом назначаемые для расследования причин катастроф комиссии чаще всего виновников не находят, не желая выводить на чистую воду богатых и влиятельных персон.

3.4. Утечка капиталов за рубеж

Экспортная ориентация сырьевых отраслей вместе с либерализацией внешнеэкономической деятельности широко открыли двери для другого негативного явления: утечки российских капиталов за рубеж и нехватки инвестиций для развития отечественной промышленности.

Существовавшая в советский период монополия внешней торговли, когда право выхода на внешний рынок имели не сами поставщики продуктов и услуг, а только специально для этих целей созданные государственные компании, не имела научного оправдания. Она была проявлением, с одной стороны, неконкурентоспособности советской экономики, а с другой – недоверия политического руководства страны к руководителям предприятий, к их способности бескорыстно вести дела с иностранцами. После краха советского строя такой порядок вещей не мог сохраняться. Расширение свободы предпринимательской инициативы и отказ от прежней монополии внешней торговли был вполне оправданной мерой.

Однако здесь, как и во всем остальном, мы перегнули полку. Требовалась не крутая шоковая перемена, а постепенный, по мере накопления собственного опыта, переход к новым условиям ведения дел с иностранными компаниями. Необходимость такого образа действий было бы нетрудно понять, если бы интересы страны ставились выше всего. Но этого не было. Приоритет отдавался частной наживе, а для этого отсутствие контроля в ведении внешнеэкономических дел, называемое либерализацией, подходит лучше всего. Либерализация внешнеэкономической деятельности аргументировалась тем, что она откроет путь иностранным инвестициям в российскую экономику. Без всяких оснований утверждалось, что стоит снять ограничительные барьеры, как иностранный капитал хлынет в Россию и устремится в технически передовые отрасли в целях модернизации экономики. Но ничего подобного не могло быть и не произошло. Приводимая ниже таблица дает об этом некоторое, хотя и далеко не полное, представление.

Таблица 2.8. Соотношение иностранных инвестиций в Россию и российских за рубеж (в млн. долл.)