Экономика (как и наука в целом) ничего не хочет знать из области морали. Но сегодня нам уже не избежать изучения и использования соответствующих понятий и категорий, поскольку они прочно укоренились в любой деятельности, включая научную. В основе экономической науки лежат нормативные оценочные суждения о том, что такие вещи, как страдание, нищета, безграмотность или социальная несправедливость, необходимо устранить, причем изжиты они должны быть именно с помощью науки. Разве наука и идея прогресса держатся не на надежде, что мы можем уберечься от зла и вернуться к состоянию блаженства в мифическом саду, где господствуют мир, достаток и гармония?

На протяжении большого периода нашей истории в мышлении людей не возникало сомнения в прочной связи этики с экономикой и их влиянии друг на друга. Иудеи, греки, христиане, Смит с Миллем, наконец, да и другие считали взаимоотношения этих наук важнейшей темой исследований. И к каким бы выводам ни приходили, верили, что изучение первой чрезвычайно важно для второй. Часто они даже не делали различий между экономическими и этическими вопросами.

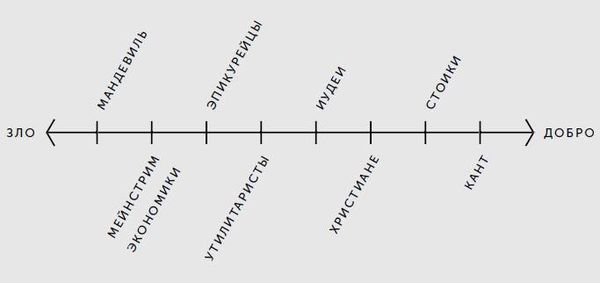

Ось добра и зла

В процессе нашего исторического паломничества мы периодически встречались с кардинальным вопросом: выгодно ли делать добро? Является ли "экономическим" хорошее поведение, и следует ли из него некое воздаяние или экономическая выгода? Итак, начнем с краткого обобщения главных философских школ, нравственные учения которых занимались "экономикой" добра и зла. Между ними поместим и современный экономический мейнстрим. Мы пойдем по самой границе допустимого упрощения и для наглядности разместим отдельные доктрины на воображаемой оси в соответствии с их отношением к выгодности добра. Постепенно мы будем продвигаться от течений мысли, в которых нравственность максимально отделена от выгоды и отношение к экономике добра и зла наиболее скептическое, в направлении концепций, ставящих между нравственностью и выгодой знак равенства.

Строгий Иммануил Кант

Начнем с философской школы, исповедующей самое строгое моральное учение. Кант хочет мораль, полностью отрицающую любое (экономическое) воздаяние за наши деяния на этом свете и полагающую, что получение вознаграждения сводит на нет нравственность любого поступка. Для Канта морально лишь то, что не было вознаграждено. Если с риском для собственной жизни мы спасем кого‑либо от смерти и будем за это вознаграждены или наш поступок совершен с расчетом на материальное поощрение или с другим приносящим выгоду умыслом, то нравственность деяния аннулируется. Рассуждая так, Кант приближается к обычному христианскому пониманию воздаяния за нравственное поведение, лучше всего выраженное в притче о Лазаре: наслаждавшийся земными благами богач оказывается в аду, в то время как страдавший на земле бедняк попадает на небеса.

Для Канта поступок будет нравственным единственно в том случае, если он совершен бескорыстно, то есть исключительно из чувства долга или уважения к моральным императивам. Этика Канта совершенно антиутилитарна. Согласно его философии, нравственный человек не стремится к увеличению своей выгоды; если он хочет совершить нравственный поступок, то должен, так сказать, проигнорировать свои кривые безразличия, или, говоря словами Канта, "преодолеть сам себя" и пойти против диктата "нечеловеческой" погони за максимизацией выгоды. Кант, таким образом, во всем, что касается морали, становится самым взыскательным учителем.

Сдержанные стоики

Учение Канта выглядит более строгим, чем учение стоиков, не отвергающих награду за добрый поступок, - она лишь не должна быть его мотивом. Им безразличны результаты собственных действий; их не волнует, будут ли они вознаграждены или наказаны. Обязанность стоиков - вести себя по правилам, и будь что будет. Экономический выигрыш или проигрыш индивида, рост или падение его выгоды остаются вне игрового поля стоиков, и они с ними не считаются.

Недалеко от них отстоят и Платон с Аристотелем. Пусть между учителем и учеником и возникли разногласия относительно того, всегда ли плохо испытывать наслаждение (согласно Аристотелю, это утверждал Платон), оба сходились во мнении, что самое важное - это жить достойно.

Христиане

В своей аскетической традиции христиане весьма близки к идеалу стоиков по степени безразличия к собственным выгоде, радостям и горестям. Стремление к чувственным побуждениям и наслаждениям христианское учение считает свойством падших людей, и потому плоть необходимо укротить, покорить и (говоря словами самих христиан) распять. Христиане и стоики, однако, идут к этой цели разными путями. Христианство постулирует, что люди не способны самостоятельно достичь духовного идеала. К тому же духовный идеал христианства более требователен, чем в стоицизме, так как оно находит грех в мыслях и желаниях (Нагорная проповедь Иисуса), а не только в их материальном воплощении. Таким образом, для добродетельной жизни помимо сильной воли и самоотречения (в этом совпадение со стоиками) нужна помощь свыше, изменяющая сердце и волю человека. Следовательно, христианство, в противовес стоицизму, содержит новое трансцендентное измерение.

Подобную роль в духовной жизни человека Фома Аквинский отвел разуму, приравняв его к добродетелям, так как считал, что Бог - это чистый разум. Человек совершенен настолько, насколько способен прислушиваться к своему рассудку и вести себя в соответствии с ним. Аквинский, будучи убежден, что "невежество есть грех", совершенно определенно осуждает любого, не использующего свои умственные способности.

Другое, более эмоциональное направление христианского учения ведет верующих к глубокой внутренней трансформации, в результате которой все побуждения и желания автоматически приводятся в соответствие с добром. В этом контексте Библия говорит об "измененном сердце" и "новом человеке".

Иудейское учение

В отношении к вопросу пользы и морали учение древних евреев находится, похоже, где‑то между стоиками и утилитаристами. К позитивному восприятию выгоды оно гораздо ближе, чем христианство. В Ветхом Завете удовольствие оценивается однозначно положительно: человек должен "радоваться дням своим". Это учение ничего не имеет против максимизации полезности или богатства как такового, однако все это не может переступить границу определенных (Господом данных) правил. Таким образом, иудеи верили в максимизацию выгоды в рамках допустимого, что очень красиво отражено в (уже один раз приведенной) цитате из Книги Екклесиаста: "Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд".

Чувство удовольствия ничему в Торе не противоречит. Добрый поступок ни в коей мере не осуждаем за то, что был вознагражден. Иудеи не разделяют (более или менее откровенное) безразличие стоиков к полезности. Обретение воздаяния за свои деяния (а значит, и удовольствия от полученной в результате их совершения выгоды) они не откладывают, как это делают христиане, до момента, когда окажутся на том свете, а относят к свету этому. Но, в отличие от гедонистов, получаемое ими удовольствие подчиняется правилам, поэтому погоня за выгодой имеет свои понятные границы.

Утилитаризм

Прежде чем на нашей воображаемой оси мы доберемся до Эпикура, следует остановиться на учении утилитаристов. Оно хотя и имеет аналогичную с эпикуреизмом основу, но в представлении Дж. С. Милля стремится преодолеть человеческий эгоизм путем введения института беспристрастного наблюдателя. Подлинный утилитаризм не эгоистичен, он отдает предпочтение общему благу, безразличному к благу индивидуума и стоящему над ним. Если выгода всего общества (или какого‑либо индивида Х) может расти быстрее, чем будет снижаться выгода индивида Y, то сам Y (радостно и добровольно) приступит к снижению своей собственной выгоды в интересах всех (или индивида Х). Пчелка Мандевиля этого никогда бы не сделала. Тем не менее Милль в своих поисках нравственности выгоды многим менее эгоистичен, чем гедонисты. Найти между ними различие очень просто. Гедонисты считают за summum bonum максимизацию собственной выгоды, в то время как Милля интересует максимизация пользы для всей системы. Индивид, согласно его учению, совершая нечто, не смеет даже думать о максимизации своей выгоды. Он сосредоточен исключительно на пользе, приносимой его поступком всем.

Эпикур