Однако, как представляется, уже появились достаточно веские основания ставить более широко вопрос - о формировании глобальной военно-экономической системы, куда, помимо собственно оборонной промышленности, занимающей в этой системе центральное место, следует включить службы тылового обеспечения вооруженных сил, военные инфраструктуры, накопленные арсеналы оружия и военной техники, органы контроля над вооружениями и разоружением, структуры и предприятия, занятые ликвидацией и утилизацией вооружений.

В промышленно развитых странах изменения в военно-экономической деятельности оказывают сильное влияние на ситуацию на мировом рынке оружия, которая стала более сложной и труднопрогнозируемой. При снижении общих объемов продаж обостряется конкуренция. Все чаще на мировом рынке появляются самые совершенные образцы оружия. Изменился и сам характер сделок, которые теперь включают не только собственно товар, но и различные компенсационные условия, а также послепродажное техническое обслуживание и ремонт. Быстро разрастается теневой сектор мировой торговли оружием.

Место сельского хозяйства в структуре агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство является важной отраслью материального производства. Сегодня оно переживает период большой структурной перестройки. Наиболее существенными являются различия в структурных показателях - доля сельского хозяйства в формировании ВВП колеблется в различных странах от 1,5 до 8 %.

Высокоразвитые страны достигли практически предела по этому показателю - 2–3 % ВВП, при снижении занятости трудоспособного населения с 17 % в 1960 году до 7 % в конце 90-х гг.

В промышленно развитых странах сельское хозяйство превратилось в крупный агропромышленный комплекс (АПК).

Он включает в себя три сферы:

1) промышленность, производящая средства производства для сельскохозяйственного производства;

2) собственное сельское хозяйство;

3) отрасли, занятые транспортировкой, переработкой и доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя.

В настоящее время большой объем продукции производится в районах с высокими издержками производства, а потенциально эффективные производители теряют свои рынки в пользу конкурентов.

Среди промышленно развитых стран наибольшими естественными преимуществами обладают немногие страны - США, Канада, Австралия. Однако на мировом рынке сельскохозяйственной продукции в качестве основных экспортеров выступают практически все страны Западной Европы, имеющие весьма высокие издержки производства.

Такое положение определяется не столько высоким техническим уровнем сельскохозяйственного производства, сколько аграрной политикой государств.

Аграрная политика государств. На протяжении десятилетий острейшей проблемой государственной политики является выбор между либерализацией и протекционизмом в международной торговле продовольствием. Наиболее активно протекционистскую политику проводили страны ЕС. Они пытались создать единый внутренний рынок на основе единого для стран Сообщества минимального уровня цен путем субсидирования отдельных производителей; защиты внутреннего рынка с помощью высоких таможенных пошлин; предоставления экспортных субсидий для вывоза излишков относительно дорогих видов продуктов. В целом эта политика была направлена и на увеличение уровня общей самообеспеченности стран ЕС.

В США продовольственная система с самого начала развивалась как единое целое на основе равновесных рыночных цен и максимального использования преимуществ регионального разделения труда. К методам прямого тарифного протекционизма прибегали там реже, в основном по отношению к наименее эффективным отраслям сельского хозяйства страны (производство сахара, молока и др.). В большей мере использовались нетарифные методы ограничения и регулирования импорта продовольствия (требования к стандартам, квоты и др.).

В середине 80-х годов степень государственной поддержки сельского хозяйства (доля государственного финансирования фермерских доходов) составляла в США 22 %, в среднем по развитым странам - 25–30, в странах ЕС - 32, в Японии - 72 %. В целом так называемый "коэффициент протекционизма" (отношение национальных цен к мировым), который при протекционистской политике превышает 1, в середине 80-х годов в США составлял 1,15 (среднемировой уровень - 1,19), в странах ЕС и в остальной Западной Европе - 1,7.

Рост субсидирования сельского хозяйства в отдельных странах существенно различался как по абсолютной величине, так и по степени поддержки. В частности, в США государственные субсидии фермерам возросли с 7,5 млрд. долл. В 1997 г. до почти 23 млрд. долл. в 1999 г., или с 3,4 до 11,8 % стоимости товарной сельскохозяйственной продукции (в 1999 г. - 192 млрд. долл.). В 15 странах ЕС уже в 1998 г. субсидии достигли 129,8 млрд. долл., или 45,3 % стоимости товарной сельскохозяйственной продукции. Во всех странах ОЭСР эти платежи составили 273,6 млрд. долл., или 37 % стоимости их сельскохозяйственной продукции [83] .

Тенденции развития сельского хозяйства. Использование достижений НТР в сельском хозяйстве значительно изменило облик его развития. В послевоенные годы в промышленно развитых странах произошел значительный технический прогресс в сельском хозяйстве, в результате чего, как видно из таблицы 15, существенно возросла производительность труда.

В период перехода сельского хозяйства на индустриальную основу в этих странах темпы роста капвложений, энерговооруженность значительно превосходили темпы роста по этим показателям в промышленности [84] .

Таблица 15

Соотношение уровней производства и производительности труда (ПТ) в сельскохозяйственном производстве, %

Сегодня в промышленно развитых странах практически весь сельскохозяйственный процесс механизирован, электрифицирован. Широко используются высокоэффективные удобрения и ядохимикаты.

Динамика развития непроизводственной сферы. Непроизводственная сфера представляет собой комплекс отраслей экономики и сфер трудовой деятельности, которые обеспечивают условия и процесс производства, а также жизнедеятельность общества. Сегодня непроизводственная сфера представляет собой ведущий сектор экономики - это суммарная доля торговли, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, кредитно-финансовых учреждений, бытовых, деловых и социально-культурных услуг.

Эта сфера производит особые специфические предметы потребления, которые не имеют вещной формы, не могут накапливаться и поэтому не участвуют в образовании национального дохода.

Главная функция непроизводственной сферы связана с совершенствованием человека, его интеллектуальными и физическими возможностями, удовлетворением его культурных, духовных и социальных запросов.

В промышленно развитых странах непроизводственная сфера развивается быстрыми темпами. Как отмечалось ранее, в настоящее время в сфере нематериального производства создается 60–75 % ВВП и занято 60 - 75 % трудовых ресурсов, велики и темпы её роста (см. табл.16).

Факторы роста непроизводственной сферы. К числу факторов, способствующих быстрому росту непроизводственной сферы, следует отнести:

- действие объективного экономического закона возвышения потребностей;

- научно-техническая революция вызвавшая возникновение целого ряда новых услуг, радикальное обновление традиционных услуг, повышение качественных характеристик услуг;

- крупномасштабная структурно-техническая перестройка материального производства в результате которой возросли деловые услуги (управленческие, технические, сбытовые);

- изменения в характере экономического роста, связанные в основном с изменением места и роли человеческого фактора [85] .

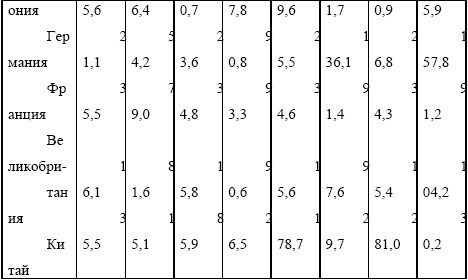

Таблица 16

Доля отраслей сферы услуг в макроэкономических показателях развитых зарубежных стран, %