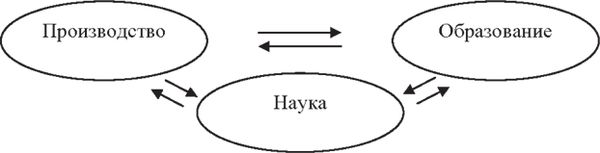

Рис. 2.1. Ориентированный граф "Взаимообусловленность образования, науки и производства"

Во взаимосвязи эти процессы детерминируют развитие друг друга. Человеческий капитал от образования и материальный – от производства обеспечивают приращение в науке интеллектуального капитала.

Нам представляется необходимым рассматривать на данном этапе рассуждений не образование в целом, а профессиональное образование в частности, поскольку оно в значительной степени обусловлено требованиями производства и науки. Необходимость соответствия содержания и структуры профессионального образования потребностям рынка труда отмечена в Федеральной целевой программе развития образования на период 2011–2015 гг. В обществе одним из критериев эффективности профессионального образования является профессиональная подготовленность выпускников. От уровня удовлетворенности производства в квалифицированных кадрах зависит оценка качества подготовки таких специалистов. Сложившийся стереотип, однако, не исключил идею гуманизации образования, принятую институтами образования в качестве доктрины. На законодательном уровне как принцип государственной политики в области образования определен "гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье".

В таком ключе "интеграцию науки, профессионального образования и производства в самом общем виде необходимо рассматривать как взаимодействие этих процессов, направленное на получение нового научного знания, свободное и всестороннее развитие личности, а также реализацию спроса в квалифицированных кадрах на рынке труда".

Рассмотрим подробно современные концепции интеграции на предмет наибольшего соответствия их направленности на ее триединый результат.

На практике потребность работодателей в кадрах абсолютизируется в понимании цели профессионального образования, пропагандируются концепции взаимодействия профессионального образования и рынка труда, социального партнерства, концепция высшего профессионального образования рабочих. Объяснить это можно продолжительной тенденцией уменьшения роли государства, выраженной в его стремлении в максимально допустимой степени реализовать ультралиберальную модель финансирования образования. Рынок труда, как основной потребитель, формируя заказ образованию, устанавливает критерии качества подготовки исходя из необходимости решения конкретных задач на производстве, не основываясь на понимании важности развития личности, общества в целом.

Есть примеры исследований экономистами весьма формализованного подхода к анализу взаимодействия профессионального образования и рынка труда, анализу экономической стоимости образования как формы инвестиции. Учеными рассматриваются такие методы расчета экономического эффекта от инвестиций в образование, как: алгебраический метод, метод функции прибыльности, метод расчета экономического вклада образования в зависимости от агрегатной формы функции, метод расчета возможного экономического эффекта индивидуальных инвестиций в образование с точки зрения корпоративного эффекта. Такие подходы к определению эффективности образования укореняют представления о профессиональных компетенциях как о безальтернативной ценности для общества.

Современные подходы к оценке инвестиций в образование, на наш взгляд, являясь рыночными по своей сути, должны быть пересмотрены подобно тому, как это сделано в экономике природопользования в отношении оценки природы. По аналогии можно предложить рассматривать общую экономическую ценность результата образования для рынка труда как сумму стоимости использования (эта стоимость может быть рассчитана одним из вышеперечисленных методов) и стоимости неиспользования, отражающей социальные аспекты значимости результатов образования для общества, не связанные, однако, ни прямо, ни косвенно с выгодами для производства. В этом случае метод расчета эффекта от инвестиций в образование будет соответствовать представлениям о направленности интеграции науки, профессионального образования и производства на новое знание, развитие личности, удовлетворение спроса рынка труда в кадрах.

Среди современных концепций интеграции образования и производства концепция открытости в образовании в большей степени сориентирована на развитие личности. Однако в логике реализации данной концепции производство может остаться не удовлетворенным.

Таким образом, каждая из концепций в отдельности (концепция взаимодействия профессионального образования и рынка труда, социального партнерства, концепция высшего профессионального образования рабочих, открытости в образовании) не отвечает общему представлению об интеграции как условии взаимообусловленного развития ее компонент. Поэтому мы склонны рассматривать их в качестве концептуальных положений, которые необходимо реализовывать во взаимосвязи. Необходимо, чтобы концепции, ориентированные на производство, были увязаны с концепцией, направленной на развитие и общества (в целом), и личности (в частности). Примером такой взаимосвязи может послужить объединение концепций социального партнерства и открытости в образовании. Поскольку каждая из этих концепций предполагает определенную стратегию ее реализации, очевидно, что в качестве положений новой концепции они в значительной степени предопределят принципы интеграции образования и производства, условия, модели, механизмы, требования, процедуры и др.

Таким образом, результаты исследований вышеперечисленных авторов и многих других работ в значительной степени способствовали решению проблемы интеграции науки, профессионального образования и производства, но не исчерпали ее. Об этом свидетельствует, например, дефицит инженерно-технических работников на производстве. Необходимость повышения эффективности интеграции образования, науки и производства актуализировала поиск новых решений.

Решение данной проблемы, на наш взгляд, должно согласовываться с двумя концепциями: экономики знаний и устойчивого развития. Согласно классификации стран по типу общества и уровню общественно-экономического развития, экономика знаний – это высший тип развития постиндустриального общества (инновационной экономики). Устойчивое развитие является последней стадией эколого-экономического развития любой страны. Концепции по своей сути не новы. Так, например, концепция устойчивого развития была разработана еще в 1970-х гг. Однако типом эколого-экономического развития нашей страны долгое время считается техногенный (природоразрушающий) тип.

Переход от техногенного развития к устойчивому предполагает:

– изменения в образовании, которое должно формировать в общественном сознании интенсивный тип мышления;

– изменения в производстве, суть которых заключается в инвестировании в технологическую цепочку производства в максимальной близости от обработки и реализации товара потребителю;

– изменения в науке, а именно "укрепление научной базы в целях устойчивого развития, улучшение научного понимания происходящих процессов, совершенствование долгосрочных научных оценок, создание научного потенциала и оценок".

Указанные изменения должны обеспечить экономическое развитие, социальный прогресс и ответственность за окружающую среду.

Экономика знаний перспективный, но также не достигнутый в России тип развития экономики, основанный на развитии науки, образования и производства.

Отметим, что обе концепции, в сущности, определяют развитие общества, понятия более емкого по сравнению, например, с экономикой. А наука, образование и производство выступают в данном случае в роли факторов, детерминирующих развитие друг друга с целью решения актуальных задач общества.