А как реагировало на труды селекционера господствующее направление в науке? Да никак. Ещё в 1990 году целое созвездие именитых учёных выпустило книгу, в которой рекомендовало создавать интенсивные яблоневые сады... на сильнорослых подвоях3. Что для таких трудоёмких "интенсивных" садов в русской деревне просто не осталось рабочих рук, два доктора и 13 кандидатов наук почему-то в упор не заметили!

СВИДЕТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОГО АГРОНОМА

1 См.: Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. М.: Колос, 1976. 2 См.: Плодовые культуры : Справочник / сост. Р.П. Кудрявец. М.: Агропромиздат, 1991. 3См.: Промышленная технология возделывания интенсивных семечковых культур в Нечернозёмной зоне (рекомендации). М.: ВО "Агропромиздат", 1990. 4 См.: Мятковский О.Н. Красный сад. Страницы биографии совхоза. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. |

Агроном из Калуги О.Н. Мятковский выпустил в том же самом 1990 году ценную и полезную книгу, которую можно считать эпитафией традиционному сильнорослому садоводству4. Он совсем не ставил перед собой такой задачи.

Напротив, Мятковский старался подчеркнуть достижения совхоза "Красный сад" (расположен в Мещовском районе Калужской области) и прославить его руководителей и специалистов, а отчасти и рядовых работников. Но писал честно - и ощущение от книги возникает отнюдь не благостное. Напротив, читатель начинает понимать, что совхоз уже вступил в полосу упадка, и это произошло до каких бы то ни было "реформ"!

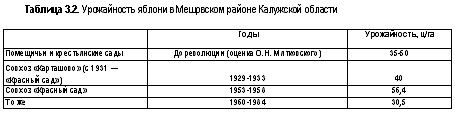

Вот какие данные приводит калужский агроном по урожайности яблони в Мещовском районе (у автора они разрознены, мы позволили себе свести их в таблицу).

Тенденция к снижению урожайности яблони - это всецело наша самобытная особенность. В других странах ничего подобного не отмечали. Скажем, в США в начале 1950-х годов урожайность в 70 ц/га считалась высокой. Но по мере перехода на слаборослые сады с уплотнённым размещением деревьев средняя урожайность яблони в этой стране выросла в первой половине 1970-х годов до 160 ц/га. При этом США продолжали сильно отставать по урожайности от наиболее передовых стран Западной Европы, особенно от Франции.

Вряд ли нужно объяснять, что в дореволюционной России урожайность садов не могла быть высокой. Крестьянское садоводство развивалось туго из-за того, что в общинах происходил периодический передел земли. Поэтому на общинных землях никто садов не сажал. А приобрести землю в частную собственность могли лишь сравнительно немногие зажиточные крестьяне. Правда, каждая крестьянская семья на праве частной собственности владела усадьбой. Но её размеры не сильно отличались от размеров современных приусадебных участков, и товарный сад там не умещался. Что касается помещиков-садоводов, то чеховский Гаев - вполне типичный представитель этого разряда людей. Сами помещики обычно ни бельмеса не понимали в садоводстве, а нанятые ими садовники и неквалифицированные батраки были мало заинтересованы в успехе дела.

И при всём том урожайность дореволюционных садов была всё-таки выше, чем специализированного совхоза "Красный сад" в 1960-1984 годах! Но, быть может, это был совсем слабый, "лежачий" совхоз? Нет, как раз наобо

рот! С 1965 по 1987 год он постоянно получал прибыль и ни разу не оказался убыточным по итогам года. Более того, многолетний (с 1962 по 1988 год) директор хозяйства В.Я. Корягин в 1971 году получил звание Героя Социалистического Труда. А его только членам Политбюро давали в обязательном порядке, а из директоров совхозов - не так уж и многим.

Тут читатель, пожалуй, подумает, что Мятковский - это какой-нибудь прораб перестройки, огульно охаивающий советскую действительность. Да ничуть не бывало! Калужский агроном - на все сто процентов советский человек. Приведём пару цитат из его книги: "Имели место и крупные недостатки в деятельности администрации и рабочкома профсоюза. Причиной этого являлось отсутствие своей партийной организации. В совхозе работало только два коммуниста, да и те были слабо связаны с кудринской ячейкой ВКП (б). Этот факт был освещён газетой "Батрак" от 27 октября 1929 года. В итоге обсуждения сигнала центральной печати на общем собрании совхоза в кандидаты партии подали заявления 13 батраков" (с. 13)1. И ещё: "В коллективе совхоза (в 1971 году. - И.С.) трудилось 123 ударника коммунистического труда. Звание бригады коммунистического труда получили шесть бригад хозяйства. Восемь раз поднимался вымпел трудовой славы в честь передовиков производства - коммунистов М.М. Комарова, А.А. Тарасова, А.С. Немчинова, Г.И. Ховеева" (с. 32). А вот урожаи у этих передовиков до предреволюционного уровня не дотягивали...

1 Здесь и далее цит. по: Мятковский О.Н. Указ. соч. |

Почему? Вот признание Мятковского: "Биологический урожай садов совхоза значительно выше той, "амбарной", урожайности, что фигурирует в официальной отчётности. По целому ряду организационных причин за последние годы значительно возросли потери яблок в садах и порча собранных яблок на складах... " (с. 55). И ниже агроном разъясняет: "В последние годы соблюдаются преимущественно те работы по уходу за плодовыми насаждениями, которые удаётся механизировать, и те, что удаётся проводить в зимний период. Проведение ряда важных других работ или вовсе прекращено, или производится в совершенно недостаточных объёмах... Объясняются эти упущения крайним недостатком в совхозе квалифицированных садовых рабочих" (с. 59). Далее мы узнаём, что собрать урожай своими силами совхоз тем более не мог: "Отсутствие квалифицированных садовых рабочих заставило совхоз привлекать со стороны людей для сбора урожая яблок, главным образом учащуюся молодёжь городов Калуги и Калужской области" (с. 60). И печальный вывод автора книги: "Упрощенчество в уходе за садами, ежегодный допуск в сады больших, плохо организованных групп неквалифицированных сборщиков яблок снижает последующую урожайность и сокращает продуктивную жизнь деревьев яблони" (с. 61).

Одну острую тему Мятковский обошёл (а мы к ней вернёмся). Но и сказанного им достаточно для того, чтобы понять: традиционное яблоководство на сильнорослых подвоях изжило себя и начало приходить в упадок ещё до начала всяческих "реформ". Прибыльность того же "Красного сада" во второй половине 1970-х - начале 1980-х годов держалась в значительной мере на доходах от продажи плодово-выгодного вина, а доходы от садоводства падали.

Так что переход к слаборослым садам, снижающим затраты живого труда, - это единственный выход. Здесь читатель может возразить: в предыдущей главе вы критиковали интенсивный путь развития, а здесь ратуете за него. Ведь слаборослые сады более капиталоёмкие, чем сильнорослые, и переход к слаборослым подвоям - не что иное, как разновидность интенсификации. Это так. Но плодоводство вообще интенсивная отрасль! Она может быть либо трудоёмкой, либо капиталоёмкой. Третьего пока не дано. Но поскольку полная бесперспективность трудоёмкого сельского хозяйства в России совершенно очевидна, единственно разумный путь - не бояться значительных капитальных затрат на закладку слаборослых садов и отказаться от пустых и вредных мечтаний о решении проблем за счёт использования дешёвой рабочей силы: молдавской, таджикской, китайской или солдатской.

КОЛОННЫ

Однако на берегах туманного Альбиона не ограничились созданием слаборослых подвоев. Спустя несколько десятилетий, в конце 1960-х годов, англичане предложили ещё одну новинку: колонновидные яблони. Правда, самая первая "колонна" - Wijcik - была обнаружена в 1964 году в Канаде как случайная мутация известного сорта Мекинтош, но селекционную работу по созданию колонновидных сортов проводили в основном в Британии.

Особенность колонновидных яблонь в том, что деревья почти не ветвятся! Плодовые веточки отходят от самого ствола. Следовательно, практически исчезают затраты на обрезку, которые очень велики в традиционных сильнорослых садах и всё ещё значительны в слаборослых. Конечно, далеко не все ко-лонновидные яблони растут в качестве одноствольных. На практике у них чаще развивается 2-3 ствола, расходящихся на высоте около полуметра. Но и в этом случае диаметр кроны у колонн всего около одного метра. Сбор плодов и любые обработки против вредителей и болезней при этом облегчаются до крайности.

Кроме того, колонновидная яблоня тратит меньше питательных веществ на древесину и больше на плоды, поэтому продуктивность колонновидного сада выше. И притом значительно! В Англии однажды в колонновидном саду был получен урожай в 4025 ц/га. Для сравнения: средняя урожайность яблони

в этой стране - 130 ц/га. Но за всякое удовольствие надо платить. Хотя ко-лонновидные яблони рано вступают в плодоношение, они недолговечны. Кроме того, на единицу площади приходится сажать гораздо больше "колонн", чем даже яблонь на слаборослых подвоях. Тем не менее эти затраты в конечном счёте окупаются.

Поскольку первые колонновидные сорта пришли из Англии, у нас они тоже оказались незимостойкими. В настоящее время уже созданы зимостойкие "колонны", с успехом произрастающие в Подмосковье. Их оригинатор, профессор Виктор Валерианович Кичина1, дал своим сортам на редкость "современные" имена: Валюта, Червонец, Президент, Диалог, Останкино и т.д. Однако даже сами названия возбуждают некоторые сомнения в съедобности таких яблок. Съесть Валюту и закусить Президентом - это как-то непривычно! И действительно, пока российские "колонны" уступают по вкусовым качествам лучшим традиционным сортам.