живут на средства, которые должны были бы пойти на зарплату работников российского сельского хозяйства, но достались не тем, кто их заработал.

А потом, когда перекупщики уже вывезли за рубеж всё, что можно, г-н Гордеев становится в позу поборника государственных интересов и вводит экспортную пошлину на вывоз зерна! Она появляется именно тогда, когда вследствие массированного вывоза внутренние российские цены на зерно подтягиваются к мировым на такое расстояние, которое делает экспорт малодоходным. Всё это даже не смешно...

Но способы борьбы с подобными спекулянтами, в принципе, известны давно. Их открыли ещё в конце XIX века в Канаде, а затем с успехом применили и в других западных странах. Тамошние фермеры объединились в пулы - снабженческо-сбытовые кооперативы, которые постепенно завоевали большую часть зернового рынка и обеспечили приемлемый для фермеров уровень закупочных цен. У нас сделать то же самое, вероятно, труднее, поскольку руководители колхозов и совхозов в массе своей остаются советскими людьми. И, как и положено советским людям, ждут милости от государства. (Свои личные проблемы они могут решать без всякого участия государства, но личное и общественное у них чётко разделено).

Но как бы ни было плохо нынешнее положение на зерновом рынке, низкая себестоимость российского зерна - очевидный факт. На ней-то и основана высокая прибыльность торговых операций с нашим зерном. Пусть цена в 50 и даже 100 долларов за тонну пшеницы - грабительская в отношении производителей, но она ненамного ниже уровня реальных затрат. А цена около150 долларов за тонну не только покроет издержки, но и обеспечит хозяйствам неплохую прибыль. Между тем себестоимость тонны пшеницы в развитых странах либо находится на уровне мировых цен (200 долларов за тонну), либо даже превосходит их. И только государственные дотации в разных формах помогают западным фермерам сводить концы с концами и даже получать прибыль при таком уровне цен.

ПРИМЕР "НЕПЕЦИНО"

ФГУП "ОПК "Непецино"" - не совсем обычное хозяйство. Оно числится по министерству двора, которое у нас нынче именуется Управлением делами президента. Благодаря усилиям П.П. Бородина общественность кое-что узнала про это ведомство. Но немного. Из своих источников (которые я, увы, не вправе разглашать) автор знает про него несколько больше среднестатистического россиянина. Например, эти источники сообщают, что самая распространённая фамилия в этом ведомстве конечно же Козлов. А по происхождению чиновники Управления в большинстве своем, естественно, фээсбэшни

ки. Но здесь мы затронем только сельскохозяйственное производство в оздоровительно-производственном комплексе "Непецино". Это хозяйство, поставляющее часть своей продукции прямиком в Кремль, расположено в Коломенском районе Подмосковья.

У императорского двора свои традиции. Скажем, в "Непецино" разводят скот голштинской чёрно-пёстрой породы - не какой-нибудь другой! Голш-тинская ориентация, вероятно, сохранилась ещё с XVIII века. В экономическом отношении положение "Непецино", безусловно, выгоднее, чем рядового хозяйства, не имеющего таких высоких покровителей. Но с точки зрения климата и почвы "Непецино" находится в равных условиях с другими. Поэтому если соседние хозяйства загибаются (а за последние годы придворный госхоз поглотил три обанкротившихся колхоза - "Родину", "Победу" и "Борца"), а "Непецино" работает рентабельно, то дело тут не в климате. Дело в экономике!

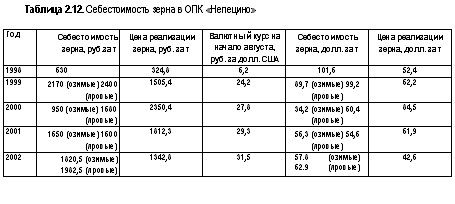

Каковы же затраты на производство зерна в "Непецино"?

Приведённые в таблице данные требуют некоторой поправки, обусловленной завышенным курсом доллара к рублю. Если бы курс соответствовал паритету покупательной способности, то себестоимость зерна из "Непецино" в долларовом исчислении оказалась бы выше. Однако в августе 1998-го, перед дефолтом и девальвацией, курс доллара к рублю почти не был завышен. А в августе 2002-го превышение курса над паритетом покупательной способности составляло уже явно менее двух и почти наверняка менее полутора раз.

Издающаяся в российской столице англоязычная газета Moscow Times полагает, что себестоимость российской сельскохозяйственной продукции вдвое ниже, чем в развитых странах. Мы убедились, что по зерну эта оценка, по крайней мере, близка к истине. И скорее разница в себестоимости преуменьшена, чем преувеличена. А это значит, что паршевская "теорема № 2" не стоит и ломаного гроша.

Вместе с "теоремой № 2" даёт дуба и страшилка о будто бы неминуемом в условиях рынка сокращении населения России то ли до 15, то ли до 50 миллионов. И никакие таинственные "западные оценки" тут г-ну Паршеву не помогут. Враньё останется враньём, хотя бы автор книги "Почему Россия не Америка" и не сам его выдумал. Правда, я уверен, что никаких "западных оценок" подобного рода вовсе не существует. Иначе почему бы г-ну Паршеву не назвать свои источники?

Но, прежде чем мы ответим на вопрос, какое население сможет прокормить территория России в условиях рынка, нам следует уточнить, о каком пути развития сельского хозяйства пойдёт речь.

ЗАКОН ЗОНАЛЬНОСТИ

Представления о делении земного шара на "климаты" существовали ещё у древних греков. Позднее они перешли к средневековым арабам. Воззрения одного из крупнейших арабских мыслителей - Ибн Хальдуна - мы уже отчасти разбирали. В новое время большой вклад в развитие учения о природных зонах внёс Александр фон Гумбольдт (1769-1859), которого В.И. Даль в своём "Словаре" назвал "царём учёных". И всё-таки в современном виде представления о зональности сложились только после работ В.В. Докучаева.

До создания научного почвоведения господствовал взгляд о прямом влиянии климата на растительный и животный мир. Иногда это влияние распространяли и на человека, что, однако, всегда вызывало ожесточённые споры. Обратного влияния растительности и изменяющего её человека на климат даже в XIX веке часто не замечали. Но в любом случае, учёные XVIII-XIX веков усматривали настоящую пропасть между живой и неживой природой. А попытки преодолеть эту пропасть долгое время оказывались несостоятельными, иногда даже антинаучными (как "теория" самозарождения живых организмов из неживого вещества, окончательно опровергнутая Л. Пастером).

И только Докучаеву удалось перебросить мостик между неживой ("косной") и живой природой. Посередине между ними встала почва - биокосное тело. Она состоит в основном из неживого вещества. Но почву создают живые организмы - растения, а другие живые организмы - бактерии, грибы, черви, насекомые - её необычайно густо населяют. Оказалось, что существующие в природе взаимосвязи много сложнее, чем думали прежде. Впрочем, лучше предоставить слово самому Докучаеву. Он умел излагать закон зональности так ярко и образно, как никто другой.

"Таким образом, - говорил Докучаев, - климат, почва, растительный и животный миры - идут здесь рука об руку! Вот почему я ещё в прошлом году высказал мысль, что в мире царствует, к счастью, не один закон великого Дарвина - закон борьбы за существование1, но действует и другой, противоположный, закон любви, содружества, сопомощи, особенно ярко проявляющийся в существовании наших зон, как почвенных, так и естественно-исторических...

Надеюсь, милостивые государи, для вас достаточно ясно, что все указанные мною выше почвенные зоны в то же время являются и зонами естественно-историческими: тут очевидна теснейшая генетическая связь климата, почвы, животных и растительных организмов. Если б было время, не трудно было бы доказать, что и человек зонален во всех проявлениях своей жизни: обычаях, религии (особенно в нехристианских религиях), в красоте, даже - половой деятельности, в одежде, во всей житейской обстановке; зональны - домашний скот, так называемая культурная растительность, постройки, пища и питьё. Тот из вас, кому пришлось бы проехать от Архангельска до Тифлиса, легко мог бы убедиться, как сильно меняются постройки, платье, нравы, обычаи населения и их красота в зависимости от климата, животных, растений, почвы, свойственных той или другой местности"2.

Но, может быть, этот закон устарел в отношении человечества? Не вышло ли оно за минувшие 100 лет из сферы его действия? Ведь постройки, одежда, пища, питьё и множество не существовавших во времена Докучаева предметов, от компьютера до стиральной машины, в наши дни могут быть совершенно одинаковыми независимо ни от природных условий, ни от государственных границ. Не пора ли сослать закон зональности в заповедники?

ПРОТИВ ПРИРОДЫ НЕ ПОПРЁШЬ!

Технократическая цивилизация ХХ века действительно бросила вызов закону зональности. Но в этом скорее её ограниченность, чем разумность, скорее слабость, чем сила.

1 Курсив В.В. Докучаева. 2 Докучаев В.В. К учению о зонах природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. СПб.: Типография СПб. Градоначальства, 1899. С. 19-21. |

Во-первых, существуют такие области человеческой деятельности, в которых против природы не попрёшь, хоть ты тресни. Это в первую очередь сельское хозяйство и лесоводство. Никаким указом не заставишь кукурузу вызревать в средней полосе России, и никакой квадратно-гнездовой метод не поможет вырастить дуб в полупустыне.