зать. Производство масла на экспорт к 1914 году более чем наполовину сосредоточилось в руках крестьянских кооперативов. Но и частные торговцы вывозили масло, произведённое из крестьянского молока. Основными поставщиками молока для переработки на масло и для кооперативных, и для частных заводов были крестьяне с 2-3 коровами. Они превосходили по зажиточности среднестатистических крестьян соответствующей губернии, но ненамного.

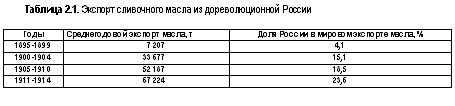

Эти данные заимствованы из книги крупного российского экономиста-аграрника Н.П. Макарова1, как и все честные экономисты-аграрники, репрессированного при Сталине. Для удобства современного читателя пуды пересчитаны в тонны. Как видно из таблицы, экспорт масла быстро рос, причём главным козырем российского масла была его дешевизна. Российское масло продавали на 20% дешевле, чем датское. Но это не вело к убыткам ни для торговцев, ни для кооперативов, ни для самих крестьян. Ведь себестоимость одного пуда масла в России (Волоколамский уезд Московской губернии) составляла 64 коп., а в Дании - 1 руб. 14 коп. Поэтому крестьяне в российской глубинке были кровно заинтересованы в переработке своего молока в масло. Отсюда и лавинообразный рост маслодельных артелей, число которых в 1914 году достигало примерно 3250. Причём две трети кооперативов располагались в Западной Сибири, включая и некоторые уезды, ныне относящиеся к Северному Казахстану. Остальные артели были сосредоточены в нечернозёмных губерниях севернее Москвы.

1 См.: Макаров Н. Рыночное молочное хозяйство и кооперация. М.; Л.: Всероссийский кооператив- ный издательский союз, 1926. 2 См.: Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. |

Участие в артелях приносило ощутимые выгоды. У крестьян - членов кооперативов росли денежные доходы. Они постепенно заводили больше лошадей и коров, причём обеспеченность дворов скотом становилась более равномерной. Во многих местах уже начинался переход от старинного трёхполья к более правильным севооборотам с посевами клевера и вики. В основе всех этих улучшений лежала высокая товарность молочного хозяйства. В районах, охваченных кооперативным движением, крестьяне продавали 71,3% молока, тогда как из продуктов полеводства на рынок шло только 22,5%2.

Всего этого давно уже нет. Крестьянские артели были уничтожены по воле ВКП(б) и лично Сталина вместе с крестьянством как классом в 1929-1933 годах. Но причём здесь климат и природные условия? Факты свидетельствуют о том, что российское крестьянство прежде своего уничтожения успешно входило в мировой рынок и неуклонно теснило иностранных конкурентов.

РАСТУТ ЛИ В РОССИИ ОЗИМЫЕ?

На чём же основывает г-н Паршев свой пессимизм в отношении российского сельского хозяйства? Скажем прямо, доводов у него немного. Но те, что им выдвинуты, следует разобрать.

"Проблема в том, - утверждает г-н Паршев, - что на нашей территории из озимых культур устойчива только рожь, а все остальные возделываемые культуры, если и дают урожай (это бывает не каждый год), то втрое-вчетверо меньший, чем в Европе, при работе крестьянина без сна и отдыха в течение пятимесячного земледельческого сезона (норма урожайности пшеницы для Швеции - 77 ц/га, для России - 14 ц/га)" (с. 264).

Начнём с простого вопроса: а какие зерновые культуры вообще выращивают в качестве озимых? К сожалению, далеко не каждый горожанин способен ответить на такой вопрос. Хотя хлеб едят все. А ответ тоже прост: в основном всего две культуры - мягкую пшеницу и рожь. Овёс, кукурузу, просо и сорго сеют только в качестве яровых. Твёрдая пшеница (она отличается от мягкой не только числом хромосом, но и хозяйственным использованием, поскольку идёт не на хлеб, а на макаронные изделия) традиционно возделывалась как чисто яровая культура, причём в Среднем Поволжье и степной полосе Западной Сибири такое положение сохраняется и по сей день. На юге России, особенно в Ростовской области, за последнее время районированы и озимые сорта твёрдой пшеницы, но они пока ещё не очень распространены. Озимый ячмень - тоже сравнительная новинка, которая в последние десятилетия с успехом внедряется на Кубани. Но на большей части российской пашни ячмень - исключительно яровая культура. Остаётся ещё тритикале - межродовой гибрид пшеницы и ржи, получивший распространение в производстве лишь начиная с 80-х годов минувшего века. Тритикале возделывают именно как озимую культуру, но её зерно используют лишь как фуражное. К тому же площади под тритикале пока невелики, хотя эта культура зимостойкая и заслуживает большего распространения.

Мы видим, что "все остальные возделываемые культуры" г-на Паршева как-то незаметно ужались до одной, хотя и важнейшей - озимой мягкой пшеницы. Очевидно, именно она "если и даёт урожай (это бывает не каждый год), то втрое-вчетверо меньший, чем в Европе". К яровым культурам это изречение г-на Паршева относиться никак не может, поскольку для яровых тем

пература зимы решительно безразлична. А летнего тепла в России не меньше, чем на той же широте в Швеции.

Но действительно ли озимая пшеница - такая ненадёжная культура? Статистические данные не подтверждают этот тезис.

Мы видим, что урожайность озимой пшеницы существенно выше, чем у зерновых в целом. Причём озимая пшеница даже в самый неурожайный год даёт больше 14 ц/га (и откуда г-н Паршев выкопал эту цифру?). А в среднем за 7 лет её урожайность превысила 23 ц/га. Это при крайне незначительном внесении и органических, и минеральных удобрений, а при соблюдении агротехнических норм внесения удобрений урожайность этой культуры наверняка выросла бы в 1,5-2 раза. Как водится у г-на Паршева, он приводит неверные данные по урожайности пшеницы не только в России, но и в Швеции. Фактическая урожайность пшеницы в Швеции в среднем за 1990-1998 годы - 58,4 ц/га1. Следовательно, различия в урожайности между Россией и Швецией хотя и очень большие, в реальной жизни отнюдь не достигают 5,5 раза, как на страницах паршевского шедевра.

Следует также отметить, что, хотя отдельные хозяйства могут после неблагоприятной зимы остаться вообще без урожая озимой пшеницы, неурожай её во всероссийском масштабе просто невозможен. У нас есть большое естественное преимущество: Россия велика. И даже отдельно взятая Московская область превосходит по площади Швейцарию, не говоря уж о Голландии и Бельгии. Поэтому общего неурожая по всей России в силу природно-климатических причин быть не может. Если иногда в нашей истории случался голод на больших территориях, то его причины всегда были политическими и экономическими.

1 Slafer G.A., Peltonen-Sainio P. "Yield trends of temperate cereals in high latitude." Agricultural and food science in Finland. 2001. Vol. 10. P. 121-131. |

А какие причины вызывают гибель озимых? Возьмём примеры по Московской области за последние годы. Это время глобального потепления. Оно началось не вчера. Его отмечал ещё А.С. Пушкин: "В тот год осенняя погода / Стояла долго на дворе. / Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе / На третье в ночь." (Пушкин пользовался старым стилем, значит, по новому стилю снег выпал в ночь на 15 января.)

Но никогда раньше потепление не меняло до такой степени характер русской зимы, как за последнее десятилетие. Обычным явлением стали частые оттепели. Половина январских дней с плюсовой температурой для Москвы теперь практически норма. За пределами мегаполиса потепление выражено, конечно, не столь резко, но если раньше в средней полосе России за зиму обычно бывало три оттепели, то в наши дни - десяток. Для озимых культур это плохо, поскольку возросла угроза вымокания и выпревания.

Заметим, что сам по себе мороз при нормальной глубине снежного покрова озимым не страшен. Даже тридцати- и сорокаградусные морозы при достаточно глубоком снеге угрозы для них не представляют, поскольку под снегом температура намного выше. Но при отсутствии снега посевы озимых гибнут и при -20°С, если эта температура держится сколько-нибудь долго. Поэтому самые опасные и прямо губительные для озимых зимы по большей части не совпадают с наиболее суровыми. В ноябре - первой половине декабря морозы обычно не самые сильные, а наибольший ущерб урожаю - при отсутствии снега - наносят именно они.

Пример - зима 2002/03 года. Многим москвичам она показалась суровой, но это иллюзия, просто не было ставших привычными оттепелей. Однако за всю зиму температура ни разу не упала ниже 28° мороза. Тем не менее для озимых создались очень неблагоприятные условия. Выпавший в первой половине ноября снег к югу от Москвы затем повсеместно растаял, и как раз после этого ударили морозы, доходившие до минус 19-21°С. Причём уверенность г-на Паршева в том, что чем теплее, тем лучше, и на сей раз оказалась неосновательной. В Подольском районе, к югу от Москвы, морозы начались при бесснежье, и в результате озимые погибли. А на севере Подмосковья, в Дмитровском районе, потепление во второй половине ноября не привело к полному сходу снега, и даже небольшой его слой защитил всходы. И там урожай озимой пшеницы превысил 30 ц/га, что при полном отсутствии минеральных удобрений совсем неплохо.

Но, хотя повреждающих факторов довольно много и с глобальным потеплением частота неблагоприятных зим увеличилась, отказываться от озимой пшеницы нелепо. Другое дело, что попытки продвинуть её на север и восток не всегда оправданны.