Многие экономические категории общественного производства используются на всех уровнях экономики. Объективные экономические законы, например закон стоимости, закон экономии овеществленного и живого труда и другие, также действуют на всех уровнях. Но есть и такие экономические законы, использование которых является спецификой и особенностью макроэкономики. К ним, в частности, относится закон пропорционального развития народного хозяйства в целом. Для нормального функционирования необходимо сбалансированное развитие основных сфер и отраслей национальной экономики. Например, если в стране окажется дефицит электроэнергии или зерна, то это парализует работу большинства предприятий различных отраслей и приведет к росту цен на очень многие товары и услуги.

Формы и методы реализации закона пропорционального развития в разных странах различны, но суть их одна. Наиболее широкое распространение в мировой практике для реализации этого закона получил известный метод В. В. Леонтьева "затраты – выпуск".

Важный вклад в развитие теории макроэкономического анализа был сделан классиками буржуазной политической экономии. Но известная "догма Смита" не позволила им завершить эту теорию, довести ее до логического конца. Это было сделано К. Марксом, который разрешил "догму Смита", что позволило ему создать научно обоснованную теорию общественного воспроизводства капитала и сформулировать объективные показатели макроэкономического функционирования.

Объективной необходимостью макроэкономического анализа является выявление реальной экономической ситуации в обществе в определенный период его развития. Для этого необходимы данные, отражающие статику и динамику основных макроэкономических показателей. Исследование макроэкономического функционирования экономики и ее регулирование направлены на достижение ряда целей:

– во-первых, устойчивый рост реального объема производства, обеспечивающего население и предприятия необходимыми товарами и услугами;

– во-вторых, сохранение и поддержание стабильного уровня цен;

– в-третьих, обеспечение высокой занятости трудоспособного населения;

– в-четвертых, об уровне экономического развития страны судят также по внешнеторговому балансу, при котором объем экспорта равен импорту, а национальная валюта свободно обменивается на валюты других государств, причем обменный курс поддерживается стабильным.

Национальная экономика объединяет все виды рынков в единую рыночную систему. Многочисленные виды рынков можно объединить в две основные группы. К первой относятся: рынок рабочей силы; рынок капиталов; рынок информации; потребительский рынок; финансовый рынок; валютный рынок.

Вторая группа по пространственному или географическому признаку включает: сельский или местный рынок; городской рынок; национальный рынок; мировой рынок.

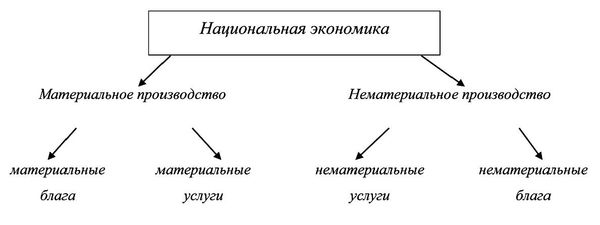

Национальную экономику подразделяют на две части: сферу материального производства и сферу нематериального производства. Материальное производство включает в себя производство материальных благ и производство материальных услуг. Материальные блага состоят из материально-вещественных факторов производства. Это сырье, энергия, здания, сооружения, машины, механизмы, приборы, инструменты, предметы личного потребления и т. д. К материальным услугам относятся услуги грузового транспорта, торговля, связь, ремонт и производственное обслуживание средств производства.

В сфере нематериального производства работники создают нематериальные блага и услуги. Это научные открытия и изобретения, общее и профессиональное образование, охрана здоровья людей, страхование, литература, культура, спорт, туризм.

Структура национальной экономики

Во всех высокоразвитых государствах сфера материального производства относительно сокращается и увеличивается сфера нематериального производства. Это происходит за счет вывоза ряда предприятий промышленного производства в третьи страны, где уровень зарплаты ниже в 2–4 раза, и перелива капитала и рабочей силы в непроизводственную сферу.

С точки зрения процесса воспроизводства валового общественного продукта материальное производство подразделяют на два крупных подразделения – производство средств производства и производство предметов потребления.

Более детальный подход к анализу структуры национальной экономики считается отраслевым. Прежде всего, это два вида отраслей промышленности – добывающая и обрабатывающая. Важными здесь являются количественные и качественные соотношения между данными отраслями, между добытым сырьем, энергетическими ресурсами, зерном и другой продукцией сельского хозяйства и их переработкой.

Структура экономики не может быть неизменной: с изменением экономических, социальных и политических условий и обстановки, научными открытиями и изобретениями объективно меняется и ее структура. Относительно сокращаются объемы производства в традиционных отраслях экономики и возрастают в наукоемких.

Для определения динамики макроэкономики и ее эффективности существует система стоимостных, трудовых и натуральных показателей. Попытки абсолютизировать роль одних в ущерб другим весьма опасны. Примером этого является развал такого монолита, каким было народное хозяйство СССР. Одним из факторов утраты преимуществ планового управления экономикой была погоня за объемом производства в рублях ради высоких темпов (они тогда считались главным преимуществом социализма) и увеличения фонда зарплаты.

Натуральные, трудовые и стоимостные показатели выражают различные стороны (аспекты) функционирования экономики. Они характеризуют динамику выпуска важнейших видов продукции. В разных странах сотни и более видов продукции находятся под повседневным контролем государства, если оно действительно заботится о своей безопасности.

Динамика выпуска количества товаров в сопоставлении с количеством занятых работников в той или иной сфере экономики свидетельствует о росте или снижении производительности труда как важнейшего качественного показателя. И наконец, стоимостные показатели позволяют обобщить количественные и качественные показатели и выявить общую картину функционирования макроэкономики.

В экономической науке существуют два принципиально различных методологических подхода к определению стоимостного объема производства. Первый подход принадлежит классикам и буржуазной, и пролетарской (марксистской) политэкономии. В первом случае синтетическим стоимостным показателем является валовой общественный продукт, а для измерения вновь созданной продукции – показатель национального дохода.

Валовой общественный продукт (ВОП) представляет собой суммарную стоимость всех материальных благ, созданных в общественном производстве, как правило, в течение года. По натурально-вещественному составу ВОП – это совокупность всех произведенных за год продуктов, изделий, средств производства и предметов потребления.

Структура ВОП представлена на диаграмме: