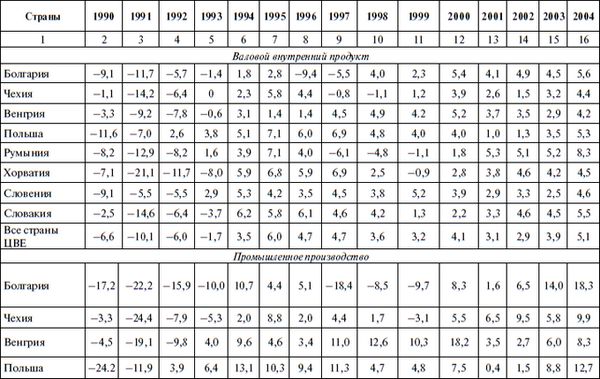

Среднегодовые темпы роста произведенного национального дохода уже в первой половине 80-х годов во всем регионе стран ЦВЕ сократились до 2,2 %, промышленного производства – до 2,8, а капитальных вложений – до 0,7 %. Самой больной страной региона оказалась Польша, где началось абсолютное сокращение не только капитальных вложений, но и промышленного производства (табл. 23). Во второй половине 80-х годов тенденция к падению темпов и абсолютного объема производства усилилась, перейдя к началу 90-х годов в глубокий экономический кризис.

В 80-х годах во всех странах ЦВЕ заметно усилились инфляционные процессы. Резко возросли мировые цены на энергоносители и другие виды сырья. СССР сокращал поставки своего сырья этим странам, поскольку они осуществлялись по ценам ниже мировых и своего сырья не хватало самому поставщику для его внутренних нужд. Страны ЦВЕ вынуждены были покупать растущую часть требуемого им сырья на мировом рынке. Все это подрывало ресурсную базу для инвестиций, необходимых не только для расширения, но и для модернизации и обновления основного капитала.

В условиях нерыночной экономики и отсутствия внутренних стимулов к научно-техническому прогрессу страны реагировали на рост мировых цен не переходом на ресурсосберегающие технологии, как Запад, а увеличением импорта сырья, расширением эксплуатации собственных ресурсов, что требовало дополнительных капиталовложений, база для которых сокращалась.

Таблица 23 Среднегодовые темпы роста национального дохода, промышленного производства и капиталовложений в 1980–1990 гг. (в %)

Источники : Economic Survey of Europe in 1987–1988. U. N., 1988. P. 121, 132; Economic Survey of Europe in 1991–1992. U. N., 1992. P. 59, 293, 302, 303; Economic Survey of Europe in 1993–1994. U. N., 1994. P. 52, 71; Economic Survey of Europe in 1994–1995. U. N., 1995. P. 70, 92.

Условия торговли для стран ЦВЕ с ростом цен на сырье и усилением конкуренции со стороны развивающихся стран, прежде всего Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, стали серьезно ухудшаться. Кроме того, для покупки современного оборудования в целях модернизации своего производства и осуществления назревших структурных изменений в промышленности не хватало ресурсов твердой валюты. Поэтому практически все страны ЦВЕ отчаянно пытались пробиться на мировые рынки с экспортом своих товаров и одновременно ограничить импорт. Во многих случаях это удавалось. Начались масштабные заимствования валюты и рост внешнего долга. Особенно большой долг был у Венгрии: он превысил 20 млрд долл.

Кризис инвестиционного процесса привел к снижению нормы накопления, которая в прежние годы возрастала. Уровень накопления в 1979–1982 гг. в регионе составил лишь 2/3 уровня 1978 г., в последующие же годы он еще больше сократился.

В условиях замедления и последующего падения производства, нарастающего кризиса инвестиционного процесса особенно отставали в развитии сфера услуг и народно-хозяйственная инфраструктура, причем не только от сферы материального производства, но и от потребностей населения. Повсеместно ухудшалось состояние дорог, средств связи, разрушались трубопроводы, мосты, канализация, водоснабжение, жилой фонд. Одновременно стал расти удельный вес частной и теневой экономики как естественная реакция на несрабатываемость государственной плановой хозяйственной системы. Во всех странах ЦВЕ в этот период заметное развитие получили частные предприятия – в строительстве, розничной торговле, ремонте автомобилей и товаров длительного пользования и особенно в туризме, который начал играть важную роль в обеспечении населения потребительскими зарубежными товарами. Вещевые рынки стали обычным атрибутом городов стран ЦВЕ.

К концу 80-х годов страны ЦВЕ оказались по отношению, например, к США по ВНП в расчете на душу населения примерно в той же позиции, что и 40 лет назад, когда они еще только начинали свой социалистический эксперимент. В сравнении с более динамично развивающимися странами – Японией, ФРГ, Австрией и даже странами Южной Европы их достижения выглядели особенно сомнительно.

Следует подчеркнуть, что страны ЦВЕ и не могли достичь уровня экономического, социального и технического развития стран Запада, поскольку принятая у них модель хозяйствования оказалась не только исторически безнадежно неэффективной, но и тупиковой.

Как уже отмечалось, в этой модели все ориентировано не на удовлетворение реальных потребностей, а на выполнение плановых директив. Последние же выдвигали на передний план не качественные, а прежде всего количественные параметры производственной деятельности, задачи производства ради производства, цели, заданные не нормальными экономическими или просто человеческими потребностями, а идеологическими и политическими соображениями правящей номенклатуры. Ценилось и поощрялось лишь то, что давало высокие темпы роста, те же области, где количественный рост не мог быть так заметен (производственная и социальная инфраструктура, охрана окружающей среды и т. д.), всегда оказывались не только в тени, но и в полном провале. Поэтому экстенсивное экономическое развитие было адекватно сущности этой модели, а все призывы к интенсификации оставались только красивыми словами.

Социалистическая модель хозяйствования практически изолировала страны ЦВЕ от мировой экономики, мирового рынка, оставляя их вне системы постоянных сопоставлений с передовыми странами, которая создается механизмом конкуренции, лишала их возможности опираться на собственный научно-технический прогресс или на заимствование передовой технологии за рубежом. Эта модель стимулировала ресурсопожирание, неэффективность и технологическую отсталость. Бюрократы, управленцы и плановики на всех уровнях требовали как можно больше ресурсов и денег и одновременно заниженных плановых заданий. Имеющиеся мощности и ресурсы повсеместно скрывались, коэффициент их полезного использования был низок.

И в то же время социалистическая плановая модель хозяйствования позволяла мобилизовать огромные ресурсы, достигая на одном участке, в одно время и одним ударом за короткий срок заданного результата. Но такая модель оказалась непригодной для постоянной, длительной, упорной и эффективной работы. Она была непригодной и для модернизации основного капитала на новейшей технологической базе, ибо не создавала новых внутренних источников экономического роста. Практически эти источники быстро себя исчерпали, и система развалилась.

Четвертый этап послевоенного экономического развития стран ЦВЕ начался с момента их выхода из экономического и трансформационного кризиса.

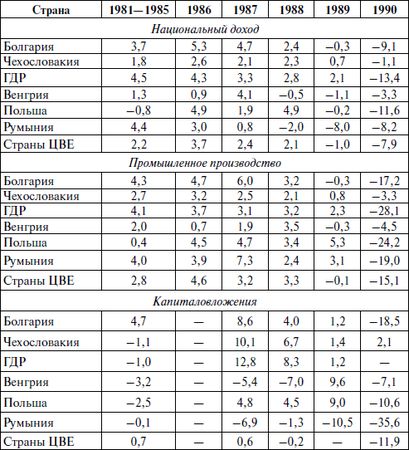

Трансформационный спад производства был неизбежен, он сопровождался революционными качественными изменениями в структуре собственности, в производственных отношениях, переменами в общественной психологии и общественном сознании и был связан с переходом к парламентаризму, гласности, многопартийной системе, гражданскому обществу, включением в западноевропейские структуры и избавлением от былой зависимости от нашей страны. Динамика ВВП, промышленного производства и народнохозяйственных капвложений стран ЦВЕ за 90-е гг. XX в. – начало XXI в. представлена в табл. 24.

Таблица 24

Темпы роста производства в странах ЦВЕ в 1990–2004 гг. (в %)