* 1922 г.

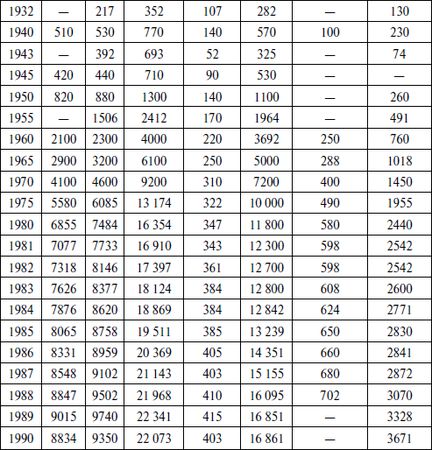

Приведенные в табл. 8 данные свидетельствуют о том, что за 77 лет национальный доход большой страны возрос в 90 раз, промышленное производство – в 220 раз. Известно, что другие страны тратили на подобный рост столетия. Такой быстрый экономический рост вряд ли возможен вообще.

Однако рассматриваемые официальные данные дают возможность выявить ряд важных тенденций в советской экономике.

Прежде всего в экономическом развитии бывшего СССР отчетливо видны четыре периода.

I период (1917–1928 гг.). В рамках этого периода произошли сначала крах, а затем восстановление старой российской экономики без каких-либо серьезных структурных изменений. При этом как спад производства в годы "военного коммунизма" и гражданской войны, так и среднегодовые темпы его последующего восстановления были рекордно высокими.

II период (1929–1953 гг.). Темпы развития советской экономики в условиях созданного тоталитарного режима были (за исключением военных лет) весьма высокими. Именно в эти годы произошел переход от нормальной рыночной экономики к нерыночной, имела место широкомасштабная перестройка (данный термин часто употреблялся в довоенные годы) промышленности в сторону сверхиндустриализации, гигантизации, милитаризации, всемерного акцента на тяжелую промышленность. В сельском хозяйстве перестройка заключалась в ликвидации крестьянских хозяйств, крестьянства как класса и в организации крупных государственных латифундий в виде колхозов и совхозов. По существу, была создана уродливая структура народного хозяйства с чрезмерным упором на тяжелую промышленность и ВПК, вообще на производство средств производства при недостаточном и даже слабом развитии производства предметов потребления, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. Практически этот период совпал с деспотическим единоначальным правлением И. Сталина. Именно в эти годы в СССР была создана классическая модель нерыночной, командной экономики.

III период (1954 г. – конец 70-х годов) связан с замедлением темпов экономического роста, ослаблением тоталитаризма, исчерпанием его сил и ресурсов, эрозией планового управления и начавшимся общим кризисом и агонией всей общественной системы, процессом саморазрушения социализма как общественной системы, его экономической модели.

IV период (80-90-е годы). Замедление экономического роста перешло в его прекращение, стагнацию экономики, в ее кризис и, наконец, в крах "реального социализма", его экономики, присущей ему экономической модели. Началась очередная в советской истории перестройка: переход от командной и нерыночной к нормальной рыночной экономике.

При макроэкономическом подходе к развитию любой экономики можно выделить два главных фактора экономического роста: увеличение затрат ресурсов и повышение эффективности их использования.

Важнейшей чертой советской экономики был расточительный характер использования всех без исключения видов ресурсов. Главным ресурсом, конечно, были капиталовложения, которые в условиях господства государственной собственности выделялись из государственного кармана и были бесплатным даром как для целых отраслей, так и для отдельных предприятий. А хороших даров всегда требуется все больше и больше. Именно крупные капвложения определили высокие темпы роста экономики СССР во втором периоде ее развития, в процессе формирования советской экономической модели. Капвложения росли при этом, как правило, быстрее национального дохода. В результате увеличивалась норма накопления, т. е. доля фонда накопления, особенно фонда производственного (т. е. в отраслях материального производства) накопления в национальном доходе СССР. В 1913 г. норма накопления в России составляла всего 9 %, но уже в 1925–1926 гг. – 17, а в 1929–1930 гг. – 36 %. Затем она установилась на уровне 25–27 % и начала снижаться лишь с конца 80-х годов.

И все же надо сказать, что в конце 30-х годов и на протяжении большей части послевоенного периода реальная норма накопления в СССР составляла не 25–27 %, а значительно больше. По сложившейся практике, исходя из существовавшей в советское время искусственной, нерыночной, государственной системы цен, весь налог с оборота приходился на цены потребительских товаров, а цены на средства производства, кроме того, еще и специально занижались, чтобы стимулировать спрос на них. В результате фонд накопления в национальном доходе страны исчислялся в заниженных оптовых ценах, а фонд потребления – в завышенных розничных. Таким образом, структура использования национального дохода серьезно искажалась. Реальная норма накопления рассчитывалась отдельными исследователями либо в рублевых ценах единого уровня, либо в долларах, и она превышала уровень западных стран в 2–2,5 раза.

Если эту норму накопления соотнести с темпами развития советской экономики или с темпами роста производительности труда, которые сначала были высокими, а затем тоже начали снижаться, то легко обнаруживается тенденция к снижению эффективности накопления в СССР. При этом в попытках приостановить снижение темпов экономического роста государственная политика была направлена на искусственное наращивание нормы накопления за счет потребления населения.

О снижении эффективности накопления говорит и падение темпов роста экономики в расчете на 1 % нормы накопления. Это классический пример снижающейся эффективности накопления, растущего дисбаланса между потреблением и накоплением в стране. Структура фонда накопления также была чрезвычайно неэффективной: большая доля строительства, особенно незавершенного, военной техники и малая доля машин и оборудования, особенно качественного и современного.

Все это говорит о нарастании капиталоемкости, т. е. о расточении ресурсов и фонда накопления, сокращении отдачи в виде выпуска продукции в расчете на единицу накопления. Последнее подтверждается и данными о затратах на капитальные вложения, отдача которых, как правило, также сокращалась. По расчетам Института экономики АН СССР, прирост национального дохода СССР на 1 % прироста капвложений в 1950–1975 гг. сократился почти на 20 %.

Однако высокие темпы роста и расточительность в использовании капитальных вложений и фонда накопления – это лишь один пример затратного, ресурсопожирающего экономического роста. Не менее, если не более, важным примером и фактором (вторым по счету) неэффективности советской экономики является высокая и порой растущая материалоемкость, расточительное материалопожирание.

Многие советские экономисты рассматривали снижение материалоемкости в качестве огромного резерва. Так, утверждалось, что снижение коэффициента материалоемкости всего лишь на один процентный пункт равнозначно приросту национального дохода в размере 7 млрд руб.

Особенно отчетливо расточительность советской экономики обнаруживалась при международных сравнениях. По расчетам Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО), Советский Союз потреблял сырья и энергии в расчете на единицу конечной продукции соответственно в 1,6 и 2,1 раза больше, чем США. По данным академика Н. Федоренко, в 1980 г. СССР расходовал в расчете на единицу конечного продукта стали в 1,8 раза больше, чем США, цемента – в 2,3, минеральных удобрений – в 7,6, лесопродуктов – в 1,5 раза. Причем надо учитывать, что перепроизводство и расточительное использование сырья вели к неизбежным дополнительным капвложениям в строительство новых шахт, карьеров, организацию лесозаготовительных участков и т. д.

При отсутствии возможности учесть реальные потребности или реальный спрос в стране постоянно увеличивались запасы излишних материальных ценностей, не находящих потребителя. В 80-х годах объем таких запасов достигал 470 млрд руб., или более 1 /2 ВНП страны, что намного больше, чем в странах с рыночной экономикой.

Примеры удивительного по своим масштабам расточительства в использовании сырья и материалов в советском производстве можно приводить бесконечно.

Об общей неэффективности советской экономики свидетельствует и высокая фондоемкость, также не имеющая аналогов в рыночной системе (третий фактор неэффективности). Фондоемкость производства в СССР, как правило, росла, что вполне соответствовало логике функционирования социалистического затратного механизма в экономике.

Низкий и снижающийся уровень эффективности использования основных фондов в СССР определялся действием ряда факторов. Прежде всего в СССР всегда были велики сроки строительства, поэтому надолго омертвлялась и не могла быть обращена в действие, в самоокупаемость значительная часть основных фондов. Средний срок строительства среднего промышленного предприятия в СССР в 1970–1980 гг. превышал 12 лет (в США – менее 2 лет). Как правило, одновременно строилось более 300 тыс. объектов, и объем незавершенного строительства достигал огромных размеров – практически годовой величины капитальных вложений.

Специальное обследование, проведенное ЦСУ СССР в начале 70-х годов, показало, что из 77 сооружаемых объектов для машиностроения 14 объектов строилось более 10 лет, 19 – примерно 8-10 и 20 объектов – 5–7 лет. На момент обследования на всех объектах строительство еще продолжалось.