С утверждением, что информационные технологии способны заместить рынок, конкуренцию вряд ли можно согласиться. По мере усиления информатизации идет лишь видоизменение форм и механизмов товарноденежных отношений, опосредствующих функционирование рынка, но не отрицание самого рынка как механизма взаимосвязи производителей и потребителей в условиях многообразия форм собственности. Развитие рыночного механизма неотделимо от прогресса системы общественного и международного разделения труда, а последние тесно связаны с отношениями собственности безотносительно их конкретных форм. Как справедливо отмечает американский экономист К. Шапиро, "технологии меняются, а экономические законы остаются" [29] . Следует, пожалуй, к этому еще добавить, что механизм действия этих законов может модифицироваться. Это относится и к законам действия рынка.

Известный американский экономист Х.Р. Вэриан полагает, что "рыночные факторы, игравшие относительно незначительную роль в индустриальной экономике, становятся ключевыми для информационной экономики. Многие экономические эффекты, которые являются вторичными для благ индустриальной экономики, часто бывают первичными для информационных товаров и услуг" [30] . Например, традиционный принцип определения цены и объема производства путем выравнивания предельного дохода с предельными издержками в информационной экономике существенно модифицируется, поскольку предельные издержки на производство дополнительной единицы продукции в информационной экономике ничтожно малы. В результате спрос и предложение ведут себя особым образом. В частности, повышение спроса не приводит к росту цен. Примером является Интернет, подключение к которому все большего числа пользователей не ведет к повышению тарифов, поскольку предельные издержки на подключение дополнительного пользователя близки или равны нулю.

Однако подобная структура затрат может встретиться и при производстве некоторых материальных изделий, например, микрочипов. Строительство и оснащение оборудованием завода по их изготовлению может стоить несколько миллиардов долларов, но затраты на создание дополнительного чипа составят всего несколько долларов. И все же вне информационных технологий и информационных производств подобная структура издержек встречается очень редко [31] .

Следует также заметить, что рост информационных благ не устраняет необходимости в материальных благах и услугах. И в информационном обществе люди должны удовлетворять свои материальные потребности за счет продукции сектора традиционной экономики, который основан на рыночных началах. Таким образом, с ростом информатизации экономики, усилением ее диверсификации масштабы рынка растут, он усложняется, появляются все новые и новые рынки (например, рынок информации). ИКТ способствовали появлению электронной торговли, что ускоряет обмен. Именно в динамике рынка находит свое выражение целостная структура национальной экономики и ее экономических механизмов. Экономики стран "золотого миллиарда", вступившие в стадию информационного развития, демонстрируют появление новых рынков, например, в 1970-е гг. в Сети появилась электронной биржа NASDAQ. Информационно-коммуникационные технологии способствуют модификации механизма рынка, но не устраняют его.

Дискуссионным и мало разработанным вопросом является соотношение плана и рынка в информационной экономике. В экономической литературе существует точка зрения, что "Интернет-экономика" – в значительной степени плановая информационная система. Она основана на прямых связях производителей и потребителей и долгосрочных контрактах по заранее согласованным ценам. Это существенно отличает современную рыночную экономику от товарного производства эпохи свободной конкуренции [32] .

Интерес представляют теоретические взгляды российского ученого Д.Ю. Миропольского, который предлагает рассматривать сеть, как форму хозяйственной системы на постиндустриальной стадии развития общества [33] . Автор стоит на позициях теоретического синтеза и считает, что "взаимодействие рынка и плана на информационной стадии возможно только в сети" [34] . По его мнению, М. Кастельс, называя признаки новых сетевых корпораций, дает очень удачное определение – "плоская иерархия". Плоские, горизонтальные отношения характерны для рынка, иерархичность – для плана. Парадоксальный термин "плоская иерархия" говорит о соединении принципов рынка и плана. С одной стороны, циркулирование информации в сети сужает сферу действия таких носителей информации, как рыночные цены. Предприятие, как звено сети, строит свое поведение не на основе цен, которые предлагают партнеры или конкуренты, а на основе непосредственного получения информации об условиях их производства и потребления. Так, Э. Тоффлер пишет о группах совместного владения информацией [35] .

В развитых странах во взаимоотношениях между фирмами становится нормой требование компьютерного представления и обмена данными о поставляемой продукции на всех этапах ее жизненного цикла (CALS-технологии) [36] . Значит рынок в сети делает шаг в сторону плана. "Но, с другой стороны, циркуляция информации в сети делает ненужной и традиционное управления предприятиями из единого планирующего центра. Координация деятельности элементов сети более эффективна за счет горизонтальной передачи информации. То есть план делает шаг в сторону рынка. Таким образом, сеть в силу своей природы начинает соединять рынок и план в более сложное единство" [37] .

Что касается усиления "плановых начал" в функционировании информационной экономики, то можно признать важность их усиления на микро– макроуровнях благодаря ИКТ. Однако экономический кризис 2001–2002 гг., охвативший высокоразвитые страны, показал, что и в условиях применения ИКТ цикличность воспроизводства сохраняется. А, как известно, цикличность развития – характерный признак именно рыночной экономики. Вместе с тем, сам рыночный механизм трансформируется в условиях глобальной информационной экономики. Это выражается в следующем.

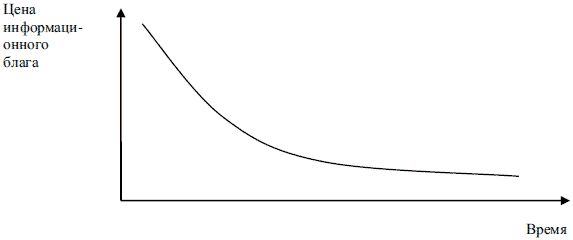

В основе развития и распространения информационных технологий лежит закон Г. Мура, открытый им в 1965 г., согласно которому мощность микропроцессоров удваивается каждые 18 месяцев. При этом постоянно происходит снижение цен на компьютеры, сокращаются коммуникационные издержки, растет число пользователей Сети, вследствие чего объективно уменьшается стоимость средств информатизации и, соответственно, снижаются затраты на получение и обработку информации. Эта закономерность описывается "кривой Гильдера" (рис. 1.1), которая показывает, что цена единицы информационного блага для производителя со временем становится такой низкой, что стоимость ее потребления стремится к нулю, но никогда его не достигнет, поскольку есть определенные минимальные затраты на производство данного блага.

Рис. 1.1. Кривая Гильдера

При производстве материальных благ и услуг в краткосрочном периоде действует закон убывающей отдачи. Формирование издержек производства на информационный продукт идет по-другому: в долгосрочной перспективе информационные продукты обладают возрастающей доходностью. Это связано с тем, что по мере роста спроса на информационную продукцию ее цена снижается. Это связано со спецификой сетевого продукта, использование которого становится эффективным при возрастающем объеме пользователей. Исследования показывают, что как только технология превышает порог в 10 %, она становится бытовым явлением и ее развитие идет уже по иным законам и другими темпами. То есть после пересечения отметки в 10 % компьютерному и высокотехнологичному коммуникационному рынку предстоит бурный рост, переходящий в бум. Это явление называют информационным сетевым эффектом (network effects) от роста масштабов производства

Вместе с тем, наряду со снижением цен информационных благ одновременно происходит рост ценности знания, что подтверждается ростом стоимости образовательных услуг, возрастанием стоимости рабочей силы, расширением сектора знаний в совокупности отраслей. Однако следует заметить, что информационные продукты неоднородны, поэтому у каждого из них существует специфика предельных издержек и не ко всем из них применима кривая Гильдера. Американский экономист Д. Мошелла, сделал очень важный вывод, согласно которому у различных отраслей ИКТ – сектора: аппаратного и программного обеспечения, телекоммуникаций и услуг – предельные издержки различны (рис. 1.2).