Нормативная правовая база программно-целевого планирования сегодня включает федеральный закон от 20 июня 1995 г. № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", "Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Российская Федерация", утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2004 г. № 842), постановления Правительства РФ от 6 марта 2005 г. № 118 "Об утверждении положения о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год", от 2 марта 2005 г. № 100 "О правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу", от 19 апреля 2005 г. № 239 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", от 27 апреля 2005 г. № 259 "Об утверждении положения о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006–2008 годы", от 20 февраля 2006 г. № 93 "О внесении изменений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация", методические рекомендации Минэкономразвития по разработке и реализации федеральных и межгосударственных целевых программ.

Сегодня, благодаря конкурентному механизму государственного заказа на осуществление работ в рамках программы, свободе выбора партнеров, гарантированной оплате результатов за счет бюджетных средств, можно говорить о высоком уровне адаптивности федеральных целевых программ к условиям рынка. Механизмы решения проблем инновационного развития российской экономики в рамках ФЦП достаточно успешно апробированы в ходе реализации, например, Федеральной целевой научнотехнической программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002–2006 годы.

Начиная с 2009 года в условиях глобального экономического кризиса для обеспечения безусловного выполнения целей, задач и мероприятий, установленных Правительством Российской Федерации при утверждении федеральных целевых программ, предусматривается возможность их корректировки. По направлению "Развитие высоких технологий" в настоящее время реализуются 11 федеральных целевых программ (ФЦП). Среди них:

– Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы;

– "Глобальная навигационная система";

– "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы";

– "Национальная технологическая база" на 2007–2011 годы;

– "Развитие гражданской авиационной техники на 2002–2010 годы и на период до 2015 года";

– "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы";

– "Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы";

– "Развитие гражданской морской техники" на 2009–2016 годы;

– "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008–2010 годы;

– "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008–2015 годы;

– "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года".

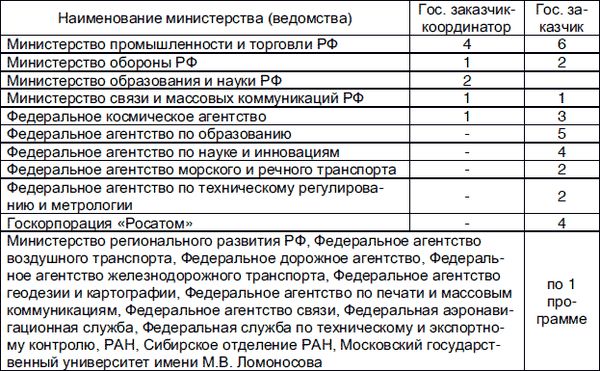

Следует сказать, что большинство этих программ имеет более одного государственного заказчика и для них определен государственный заказчик-координатор. Отдельные министерства и ведомства выполняют такого рода функции по нескольким программам (табл. 2.1). Однако сам этот факт не решает проблемы обеспечения преемственности и согласованности между программами. Мероприятия, которые в комплексе могли бы дать ощутимый результат, часто предусмотрены к реализации в рамках различных программ, между которыми нет согласования ни по срокам, ни по исполнителям, ни по ресурсам. Иногда мероприятия различных программ дублируют друг друга. Еще только предстоит найти инструменты обеспечения такого рода преемственности.

Госзаказчики ФЦП, с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Однако по большинству программ им до сих пор не удается обеспечить привлечения заявленного софинансирования (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетные источники), что ставит под угрозу срыва решение ряда задач, определенных в ФЦП.

На первый взгляд, эта проблема связана с низким качеством работы государственных заказчиков, а ее решение – с расширением самостоятельности государственных заказчиков по реализации ФЦП. Необходимо согласовывать программные мероприятия, в которых участвуют регионы, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уточнить механизм участия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в реализации программы. Расширению масштабов соинвестирования ФЦП призвано способствовать и использование оптимальных форм государственно-частного партнерства.

Таблица 2.1. Закрепление ФЦП по направлению "Развитие высоких технологий" за министерствами и ведомствами РФ

Однако есть и другие способы сбалансировать интересы бизнеса с общенациональными приоритетами в рамках целевых программ. Например, в ЕС государственные средства выделяются лишь при условии, что сторона, инициировавшая реализацию программы, способна обеспечить 50 % общей потребности в финансировании, а участие в программе дает фирмам-исполнителям возможность воспользоваться системой субсидий, льготным режимом налогообложения, а также помощью инновационных центров и технопарков.

Инновации неотъемлемы от сложного процесса формирования и реализации стратегии самих хозяйствующих субъектов. Инновационное развитие не может осуществляться или быть понятым вне контекста организации, или отдельно от людей, определяющих ее стратегию. По нашему мнению, механизм разработки и реализации федеральных целевых программ инновационной направленности должен в большей степени обеспечивать ее исполнителям возможность осуществления экономически выгодного маневра в рамках логики и последовательности действий, предусмотренных программой. В частности, научно-исследовательские организации должны иметь возможность в рамках программы в полной мере использовать возможности научно-производственной кооперации и таких ее стратегических атрибутов как [95] :

– возможность объединять способности и ресурсы;

– организационный инструмент для приобретения или обмена сложно передаваемыми ресурсами (не имеющими определенного рынка, что затрудняет их оценку);

– возможность создавать стоимость.

В одинаковой мере это справедливо для всех стадиях инновационного цикла в ходе получения научно-технического и инновационного продукта. Для фундаментальных исследований значительные возможности кооперации определяются наличием и совместным использованием приборнотехнологической базы, при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – доступом к способностям партнера, в ходе коммерциализации технологий – консолидацией необходимых финансовых ресурсов участников инновационного проекта.

Остро стоит проблема расширения участия России в международной научно-технической кооперации. Основу научно-производственного кооперирования при реализации ФЦП могут составить: эффективный порядок передачи прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, российским и иным инвесторам; учитывающий требования Всемирной торговой организации механизм финансовой поддержки патентования за рубежом объектов промышленной собственности, полученных в Российской Федерации; порядок распоряжения правами на единые технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения в первую очередь на территории Российской Федерации. Принятие 25 декабря 2008 года федерального закона № 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии" не способствует активному кооперированию при их создании и использовании в хозяйственном обороте (за счет внебюджетных средств). Исполнитель должен иметь более широкие возможности влиять на процесс коммерциализации полученных результатов, чем преимущественное право при прочих равных условиях на приобретение прав на единые технологии в ходе проведения конкурсов или аукционов.

Таков далеко не исчерпывающий перечень направлений и мероприятий совершенствования практики применения программно-целевого подхода для поддержания высокой динамики и конкуренции в движении от фундаментальных исследований через научно-исследовательские и опытноконструкторские работы к коммерческим технологиям в условиях перехода отечественной экономики к инновационному развитию.

Также необходимо отметить, что переход к инновационной экономике – это не специфически российский процесс. Как было показано в п. 2.1, инновационность развития – глобальная тенденция. Поэтому целесообразно более широкое изучение аналогичного опыта стран, находящихся в сходных с Россией стартовых условиях, достигших определенных успехов в развитии национальных инновационных систем. Именно рассмотрению этих вопросов будут посвящены последующие материалы данной главы монографии.