В 1963 г. Клиффорд Гирц, изучавший предпринимательство в Индонезии, ввел понятие "базарной экономики" (bazaar-type economy) в противовес "фирменной экономике" (firm-type economy) как экономике крупных з ападных корпораций, обеспечив ающих раб отников защитой закона. Национальная бюрократия видела в этих фирмах средство защиты от рыночных "провалов", создавая возможности монопольного господства на рынке этих стран. Напротив, "базарная экономика" была индивидуалистичной и конкурентной. Позднее в работах, посвященных Марокко, Гирц подчеркивал, что современная экономическая наука использует именно "базарную модель" при изучении принятия решений на конкурентных рынках, тогда как на практике бюрократия развивающихся стран активно защищает монополии.

Введение в научный оборот термина "неформальный сектор" связано с исследованиями К. Харта. В 1971 г. Харт делает доклад "Городская безработица в Африке". На примере Ганы он описал стратегии занятости значительных групп людей, не вовлеченных в организованный государством и корпорациями рынок труда. Основной посыл работы: бедные в Аккре не являются безработными. Это было новостью, поскольку крупные компании предоставляли очень ограниченное число рабочих мест, и соответственно экономисты оценивали безработицу в Африке на уровне 50 % и выше. Харт шутит, что воображение рисовало картину Америки времен Великой депрессии с понурыми нищими на улицах (р. 24). Но улицы Аккры были полны жизни. Толпы уличных торговцев, носильщиков, таксистов были заняты делом. Неформальная экономика по сути была самоорганизацией людей, исключенных из участия в пользовании благами, гарантированными государством, и создавшими свои собственные способы выживания.

Идеи Харта восприняли настолько быстро, что отчет Международной организации труда (International Labour Organization), использующий эту концепцию в Кении, вышел раньше (в 1972 г.), чем сам Харт опубликовал свою работу по Гане (в 1973 г.).

Довольно интересный с точки зрения развития науки вопрос: почему идеи Гирца проигнорировали, а работу Харта оценили столь высоко, что он стал фактически основателем целого направления исследований? Думается, тому есть несколько причин. Начнем с того, что Харт публицистически ярок. Далее, по его собственному мнению, он смог вызвать интерес экономистов, потому что представил свою этнографию на их языке. И самое, пожалуй, важное: Харт не просто описал явление, но дал ему принципиальную оценку. Он "оправдал" неформальный сектор. И сделал это в 1970-е годы, когда общепризнанным было суждение, что единственным институтом, способным мобилизовать экономические ресурсы, является государство. На этом настаивали и марксисты, и кейнсианцы. Либеральные экономисты тогда были не в моде. Харт "открыл" ту реальность, в укреплении которой силами современного государства заложен ключ к политической стабильности и экономическому росту развивающихся стран. Идеи Харта были восприняты как руководство к действию, и дискуссия приняла практический характер, фокусируясь вокруг вариантов помощи неформальному сектору развивающихся стран.

В 1980-е годы происходит сдвиг в экономической доктрине. Растут сомнения в разумности государственного регулирования (политика Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер). Начинается абсолютизация саморегулятивного потенциала рынка. В эти годы исследования неформальной экономики распространяются на развитые страны, разрушая традицию отождествления неформальности с отсталостью. Тема неформальной экономики получает второе рождение, но уже не как сектора, а как правил игры, имеющих место в любой организационно-правовой среде, иными словами, начинает преобладать институциональный аспект анализа.

Развитию исследований неформальной экономики способствовал интерес к структуре реального управления экономикой социалистических стран. Получает признание точка зрения, что плановая экономика во многом жизнеспособна благодаря внеплановым регуляторам, умению хозяйственников амортизировать жесткость директив неформальными договоренностями между собой и с властными органами.

Когда же в 1990-е годы соцлагерь распался, на авансцену вышла тема взаимоконвертации формальных и неформальных институтов в ходе так называемого транзитного периода, а также тема коллапса государственности во многих странах третьего мира. Почти вся экономика некоторых стран становится неформальной.

Таким образом, концепция "неформальной экономики/сектора", зародившаяся в дискуссии 1970-х годов о городской бедности стран третьего мира, перешла в статус универсальной темы. Стало ясно, что формальные правила с необходимостью абстрактны, и жизнь выходит за их рамки. Этот выход возможен как за счет существования "неформальной зоны", так и в виде неформальных практик внутри формальной сферы. Практики кажутся неформальными, поскольку со стороны не видны их регулятивные основы.

"Неформальная экономика ныне рассматривается как универсальное свойство индустриальных стран и охватывает сферы от домашнего самообеспечения до криминализации экономики" (р. 27). Сам Харт, известный исследованием нерегистрируемой самозанятости, ныне пишет, что сосредоточился на изучении домашних организаций, дружеских сетей, добровольных ассоциаций, на коррупции и политических связях (р. 33). Независимость от государственного регулирования как главная черта неформальной экономики объединяет такие разные практики, как домашнее хозяйство, уличная торговля, криминал, политическая коррупция, сети взаимопомощи и проч.

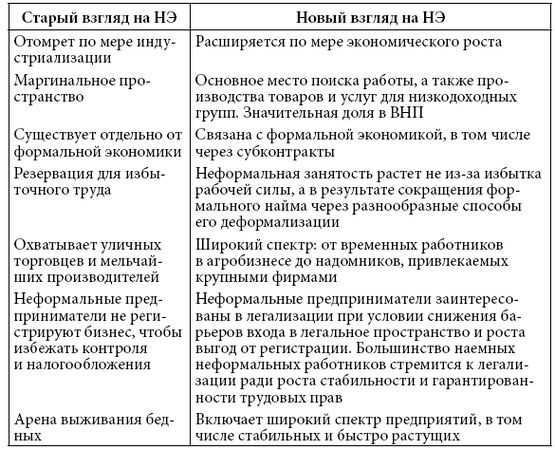

Старый и новый взгляды на неформальную экономику (НЭ) можно представить следующим образом (р. 81):

Две исследовательские перспективы: секторальная и институциональная

Тезис 2. Существуют конкурирующие исследовательские перспективы изучения формального и неформального порядка: секторальная и институциональная.

Тему неформальной экономики характеризует отсутствие ясных определений, сквозных для корпуса теоретических и эмпирических исследований. Неформальную экономику как только ни называли – параллельной, подпольной, второй, скрываемой, серой, нерегулярной, неизмеримой, нерегистрируемой, неофициальной – и еще около десятка названий. Пожалуй, нет другой области знаний, где было бы такое вольное обращение с терминами. Противопоставление "формальное – неформальное" зачастую используется как метафора. Однако множество различных трактовок неформальности сводится к двум принципиально различным подходам (р. 4).

1. Структурный подход рассматривает неформальную экономику как хозяйственную деятельность, расположенную за пределами формальной экономики. Это нерегулируемая деятельность, ускользающая от государственного контроля, учета и налогообложения. В этой традиции неформальность является ответом на административное и фискальное принуждения со стороны государства. Отсюда вытекает дискуссия об уровне допустимого регулирования. Главный проверочный тест – правильно ли осуществлена формализация – это то, приходят ли люди в "зону", регулируемую государством, или бегут из нее. Иными словами, хотят оказаться "внутри" или "вне" регулируемой государством системы.

2. Институциональный подход трактует неформальную экономику как совокупность неформальных правил, регулирующих наряду с формальными нормами хозяйственную практику. При таком подходе неформальная экономика рассматривается не как фрагмент реальности (структурный подход), а как универсальная характеристика экономической практики. Институциональный подход не предполагает выделение "зоны" неформальной экономики, но указывает на "сквозной" характер неформальных институтов, сосуществующих с формальными институтами. Неформальность рассматривается не как тип хозяйствования, локализованный по определенному принципу, а как характер экономических отношений, не ограниченный неким ареалом и принципиально возможный и необходимый в любой хозяйственной организации, при любой форме экономической деятельности.

Авторы книги явно делают акцент на изучении степени подчинения государству, степени контроля "извне", отодвигая на второй план вопрос о природе и качестве неформального регулирования "внутри" как регулятивной основы не прописанных ролей и структурных позиций. Нужно сказать, что большая часть авторов не рефлексирует различие исследовательских перспектив, воспринимая секторальный вариант как единственно возможный.