В контексте международного сотрудничества приоритетное значение для Буэнос-Айреса приобрели отношения с Венесуэлой, которая стала поставщиком мазута и дизельного топлива. Именно в контактах с Каракасом родились два энергетических мегапроекта: участие компании "Энарса" в эксплуатации нефтяного месторождения в бассейне реки Ориноко и совместное строительство самого протяженного в мире Большого южного газопровода, призванного транспортировать венесуэльский газ на расстояние порядка 8 тыс. км в Бразилию, Уругвай и Аргентину. Безусловно, реализация последнего проекта (его стоимость оценивается в 20 млрд дол.)572 могла бы на долгие годы решить энергетические проблемы Аргентины. Но, как показывает практика, супермасштабные межнациональные предприятия крайне сложны и нередко сталкиваются с труднопреодолимыми (или вовсе непреодолимыми) преградами, и практически всегда их конечная стоимость значительно превышает первоначальную смету, а запланированные сроки строительства выходят за все мыслимые рамки. С другой стороны, воплощение в жизнь идеи Большого южного газопровода способно придать мощный импульс региональному сотрудничеству и привлечь внимание международного финансового и предпринимательского сообщества. Не случайно, судя по сообщениям печати, к участию в "проекте XXI века" проявил интерес российский Газпром573.

Стремясь к мобилизации всех потенциальных ресурсов энергоснабжения, власти не упускают из виду и значительные возможности атомной энергетики и биотехнологии, о чем подробно говорилось в гл. 11. Добавим к ранее сказанному лишь то, что организация масштабного производства "зеленой нефти" (биотоплива) рассматривается в качестве нового компонента национальной энергетической матрицы и как один из способов "сесть на поезд истории" и воспользоваться плодами научно-технического прогресса, выстроив собственную инновационную схему574.

Приведенные разнообразные примеры демонстрируют реальные проблемы энергетического сектора и подтверждают тот факт, что Буэнос-Айрес, действуя практически по всем азимутам, предпринял усилия для преодоления возникших трудностей. Но очевидно и другое: потребуется определенное время и необходимы очень значительные финансовые и технико-экономические ресурсы, чтобы модернизировать аргентинскую энергетику и ощутимо нарастить ее производственные мощности. До этого момента угроза энергетического дефицита будет сохраняться.

Во второй половине первого десятилетия 2000-х гг. на фоне высоких темпов экономического роста и в обстановке эйфории от успехов во многих хозяйственных секторах тревожным (и пугающим) сигналом стал всплеск инфляции – традиционного кошмара аргентинского общества [84] .

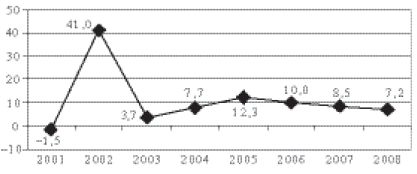

Напомним, что в 1990-е гг. Аргентина впервые за долгие десятилетия избавилась от инфляционного синдрома, и это справедливо расценивалось в качестве одного из главных достижений политики "конвертируемости". Инфляция вернулась в аргентинскую действительность в 2002 г. (см. рис. 12.2) в связи с девальвацией песо, но уже в 2003 г. рост цен составил вполне приемлемые 3,7 % годовых.

Рис. 12.2. Индекс потребительских цен в Аргентине в 2001–2008 гг. (официальные данные, в %)

Источник. INDEC Informa, Septiembre de 2009.

Гром разразился в 2005 г., когда индекс потребительских цен достиг 12,3 %, что явно не укладывалось в схему стабилизации экономического и финансового положения страны. Отметим в данной связи, что указанный инфляционный уровень вдвое превышал средний показатель по Латинской Америке (6,1 %)575.

Очевидны многие негативные последствия инфляции, означавшей разбалансировку платежеспособного спроса и товарного предложения. Она являлась (и всегда была) одним из базовых факторов торможения структурных изменений в аргентинской экономике и развития здоровой конкурентной среды, сдерживания модернизации производства, замедления темпов роста реальных доходов населения, особенно наименее обеспеченных его групп. Инфляция стала угрозой той макроэкономической политике, которая проводилась в посткризисный период и ориентировалась на модернизацию Аргентины и повышение жизненного уровня ее граждан.

Принятые администрацией Н. Киршнера экстренные меры по сдерживанию роста цен позволили в 2006 г. снизить инфляцию до 9,8 % и несколько приглушить страхи перед возможностью нового гиперинфляционного всплеска. Но проблема осталась, и она приковала к себе внимание правящих кругов, делового мира и экспертного сообщества в самой Аргентине, вызвала комментарии за рубежом. Тогдашний президент МВФ Родриго Рато назвал это явление "опасным" для дальнейшей нормализации аргентинской экономики и призвал Буэнос-Айрес в денежной политике перенести акцент с поддержания низкого обменного курса песо на стабилизацию розничных цен. А нобелевский лауреат по экономике 2006 г. Эдмунд Фелпс высказался в том плане, что все посткризисные годы в Аргентине происходил процесс "накопления инфляции", который правительство пыталось скрыть с помощью "статистических ухищрений". Выход из этой ситуации, по мнению маститого ученого, один – динамичное развитие инновационной экономики576. В конце 2007 г. другой гуру, Пол Кругман, связал аргентинскую инфляцию с перегревом экономики и в качестве одного из направлений антиинфляционной политики подчеркнул необходимость повышения обменного курса песо577.

В среде аргентинских экономистов наблюдался весьма широкий разброс мнений о причинах инфляции и соответственно о методах антиинфляционной борьбы. Так, часть экспертов указывала на "перегрев" экономики и выступала за снижение темпов ее роста путем, в частности, сокращения государственных расходов. Другие усматривали "корень зла" в недостаточном предложении, отстающем от спроса, и настаивали на приоритетном кредитовании производственных инвестиций и сдерживании увеличения потребительского кредита. По их мнению, высокая инфляция проистекала не от избытка денег, а от недостатка инвестиций. Поэтому для системной борьбы с инфляцией необходимы меры по расширению национального товарного предложения. Третьи видели выход из создавшегося положения в заключении трехстороннего соглашения (государство, предприниматели, профсоюзы) с целью остановить гонку между ценами и заработной платой и ослабить инфляционные ожидания в обществе. Практически все специалисты были солидарны в том, что инфляция – острейшая проблема хозяйственного развития страны, или, как выразился Карлос Мелконьян, ахиллесова пята экономической политики Розового дома578. Не случайно многие экспертные оценки встретили крайне раздраженную реакцию Н. Киршнера, который заявил: "Это ложь, что рост внутреннего потребления носит инфляционный характер. Так утверждают определенные экономисты ортодоксального толка, ратующие за дальнейшую концентрацию национального богатства"579.

В этой связи особую актуальность приобрел закономерный вопрос: какова была действительная природа очередного инфляционного витка в Аргентине?

Инфляция "образца 2005 г." – многофакторное явление, в основе которого лежал целый комплекс причин. Эмпирические данные подтвердили, что имевшее место "вздутие цен" одновременно носило характер и инфляции спроса, и инфляции предложения. В первом случае речь шла о прямых (и во многом неизбежных) последствиях ощутимого повышения доходов и покупательной способности подавляющей части населения, увеличения совокупного спроса, что не всегда своевременно удовлетворялось ростом местного производства и импортными поставками (output gap). После нескольких лет "затягивания поясов" и падения потребительского спроса рынок быстро восстанавливался и требовал товарного наполнения. Несколько опережая предложение, избыточный спрос и спровоцировал взлет цен. Вместе с тем имела место и инфляция издержек. Такие факторы, как повышение заработной платы, удорожание стоимости энергоносителей, сырья, зарубежного оборудования и технологий, увеличивали производственные издержки, которые далеко не всегда и не в полной мере компенсировались ростом производительности труда и общим повышением хозяйственной эффективности. Более глубокому пониманию феномена аргентинской инфляции служит и кривая Филипса , указывающая на то, что с повышением заработной платы и занятости и снижением безработицы (а именно эти процессы развивались в Аргентине) происходит рост цен. Аргентинская действительность подтвердила известную формулу.

Болезненную реакцию в обществе вызывал тот факт, что при общем уровне инфляции, например, в 12,3 % (2005 г.) цены на целый ряд товаров массового спроса, включая продовольствие, выросли значительно больше: на 15–20 %580. Это затронуло в первую очередь интересы среднего класса и малоимущих слоев населения, которым было сложно поверить в официальные показатели инфляции. Отсюда – определенное сомнение в истинности правительственных заявлений, что обеспокоило Розовый дом, поскольку подрывало с трудом достигнутое доверие к его социально-экономической политике. Дальше – больше. В 2006–2008 гг. уже мало кто верил в официальные цифры инфляции. По результатам социологических исследований, большинство населения страны считало реальной цифрой роста цен в 2007 г. 20 %, т. е. практически вдвое выше, чем данные правительственных ведомств, и прежде всего Национального института статистики (INDEC)581. Проведенный в декабре 2007 г. репрезентативный опрос 25 аргентинских экономистов показал, что ни один из них не доверял официальной статистике и оценивал уровень годовой инфляции в пределах 16–21 % [85] . Причем, по мнению отдельных специалистов, 20 %-ная инфляция может стать "точкой невозврата": вслед за этим возникает угроза возникновения неконтролируемых инфляционных процессов582.