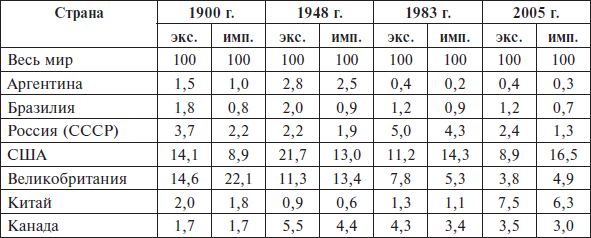

В последней четверти прошлого века на Аргентину стал давить пресс экономического отставания не только от передовых государств Запада, но и от целого ряда развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Аргентинские производители, несмотря на определенные успехи в диверсификации внешней торговли, теряли позиции даже в тех секторах международной торговли, где исторически имели существенные конкурентные преимущества (например, мясо и мясопродукты), но взамен не становились заметными поставщиками новых изделий. В самом деле, если в 1948 г. внешние поставки аргентинских товаров составляли 2,7 % общемирового экспорта и превышали аналогичный показатель таких огромных государств, как СССР, Китай и Бразилия, то в 1983 г. удельный вес Аргентины снизился до 0,4 %. Тот же тренд был характерен и для аргентинского импорта.

Таблица 11.1 Изменение доли отдельных стран в мировой торговле (в %)

Источник. WTO. World Trade Report 2007. Geneva, 2007. P. 47, 48, 199, 200.

Как подчеркивалось в гл. 6, попытка переломить эту неблагоприятную тенденцию была предпринята в 1990-х гг. в рамках неолиберальной трансформации национальной макроэкономической парадигмы. В этот период в экономической политике произошел перелом, главной отличительной чертой которого была либерализация как внутренних "правил игры", так и механизмов внешнеэкономических связей. Внешняя торговля стала одним из ключевых источников экономического роста. Вместе с тем эмпирические исследования свидетельствуют, что в 1990-е гг. в целом ряде случаев была нарушена экономически целесообразная последовательность и дозировка внешнеторговой либерализации по отдельным отраслям аргентинской экономики. Издержки эффекта адаптации в процессе либерализации торговли далеко не всегда удавалось смягчать продуманными и эффективными регулятивными мерами. В результате во внешней торговле возник дисбаланс: импортные закупки все чаще превышали поставки на экспорт, что усугубляло хозяйственные и финансовые трудности Буэнос-Айреса. Среди факторов, которые ускоряли развитие кризисных явлений в конце 1990-х гг., следует отметить как макроэкономические причины, так и хозяйственные проблемы на микроуровне. В макроэкономической сфере политика поддержания стабильного обменного курса песо (паритет с долларом США) все более негативно сказывалась на конкурентоспособности реального сектора и одновременно способствовала нарастанию спекулятивного давления на аргентинскую валюту. На микроуровне сравнительная ограниченность внутреннего рынка и необходимость наращивания экспорта подталкивали аргентинские фирмы к накоплению существенных объемов задолженности в иностранной валюте, что в условиях падения предпринимательской активности и начавшейся рецессии приводило к массовым банкротствам предприятий, в первую очередь малых и средних. Таким образом, внешнеторговая стратегия неолибералов в конечном счете себя не оправдала, что продиктовало необходимость выработки нового курса в сфере мирохозяйственных связей.

Приоритеты и динамика внешней торговли

После кризиса 2001–2002 гг. Аргентине в определенной степени удалось оптимизировать свои взаимоотношения с мировым хозяйством, радикально диверсифицировав внешние связи и реализовав значительный потенциал торгово-экономических отношений с Китаем, Россией, Индией, арабскими и другими государствами. При этом сохранялись (а на ряде направлений наращивались) обмены с традиционными партнерами: Бразилией, США, Чили, Евросоюзом.

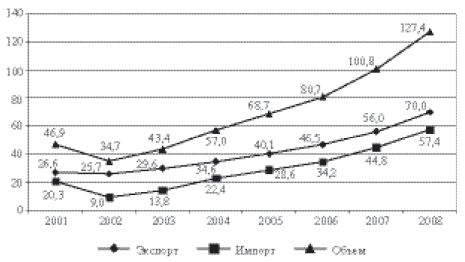

Готовясь к рывку в попытке "вытащить" экономику из трясины кризиса и наверстать упущенные возможности, аргентинские власти внесли коррективы в стратегию развития внешнеэкономических связей и существенным образом видоизменили национальную внешнеторговую модель. Стимулирование экспорта превратилось в сверхзадачу правительства. Забегая вперед, отметим, что в период 2003–2008 гг. экспортные поставки и внешнеторговый оборот в целом росли опережающими темпами (см. рис. 11.1), став существенным фактором общего хозяйственного подъема.

Рис. 11.1. Внешняя торговля в млрд дол.

Составлено по: Ministerio de Economia y Produccion. www.mecon.gov.ar

В начале 2004 г. правительство Н. Киршнера приняло Основные направления внешнеторговой политики Аргентины - документ, определивший цели и принципы развития внешнего сектора национальной экономики474. В нем, в частности, ставились следующие задачи:

♦ к 2008 г. удвоить объем товарного экспорта (что было выполнено);

♦ расширить предложение торгуемых товаров с высокой добавленной стоимостью;

♦ диверсифицировать рынки аргентинских внешних поставок за счет новых покупателей в Латинской Америке, США, Европе и Азии.

Здесь же формулировались базовые принципы "неодесаррольистской" внешнеторговой стратегии, принятой на вооружение правящими кругами страны:

♦ многополюсность или одновременное продвижение по различным географическим азимутам;

♦ взаимность (так называемый принцип "trade-off", предполагающий обязательный учет интересов партнера);

♦ тематический плюрализм (предложение самых разнообразных товаров и услуг, производимых в стране, с акцентом на нетрадиционные изделия);

♦ консистенция – опора на прочную теоретическую и экспертную базу при принятии решений в области мирохозяйственных связей;

♦ консенсус – обеспечение эффективного взаимодействия государства, бизнеса и академического сообщества, в том числе в рамках Совета по международной торговле и Консультативного совета гражданского общества, в состав которых вошло свыше 140 заинтересованных организаций (торговые палаты, университеты, профсоюзы, исследовательские центры);

♦ транспарентность, или максимальная открытость, позволяющая широко обсуждать все актуальные вопросы развития внешнеэкономических отношений.

Основополагающим макроэкономическим фактором роста экспорта стала политика поддержания конкурентоспособного обменного курса песо, что серьезно облегчило позиционирование национальных производителей на мировых товарных рынках. Но свою роль сыграли и другие обстоятельства. Факты говорят о том, что в посткризисный период государственная поддержка аргентинских экспортеров была основана не столько на "выборе победителей", сколько на снижении информационных и других издержек всего национального бизнес-сообщества при выходе предприятий на зарубежные рынки.

Компонентами новой модели стали конкретные инструменты реализации внешнеторговой политики. Один из них – организация правительственными структурами (МИД, министерство экономики) торговых миссий аргентинских предпринимателей за рубеж с целью установления прямых деловых контактов с потенциальными партнерами. Эти миссии показали свою эффективность, о чем свидетельствует их впечатляющий количественный рост: со 126 в 2003 г. до 750 в 2008 г.475 Сходную задачу решают торгово-промышленные выставки и приглашения иностранным импортерам посетить Аргентину и на месте ознакомиться с экспортными возможностями страны.

Существенное значение для частных экспортеров (особенно малых и средних компаний, только начинающих вывозить свою продукцию за границу) имеют профессиональные услуги правительственных экспертов, помогающих в составлении бизнес-планов и предоставляющих товаропроизводителям необходимую коммерческую и финансовую информацию о зарубежных рынках сбыта. Еще одна государственная программа нацелена на содействие в организации так называемых консорциумов экспортеров , объединяющих группы небольших предприятий, которые в одиночку не могут пробиться на внешние рынки. Нередко такие консорциумы создаются при сложившихся производственных кластерах, что повышает их шансы продвигать продукцию за рубеж. Успешные примеры такой практики легко встретить в полюсах концентрации производителей сельскохозяйственной техники, вина, фруктов, мебели, текстиля, обуви. Можно упомянуть и некоторые другие правительственные меры поддержки местных предпринимателей. Было принято решение субсидировать процентные ставки по кредитам малым и средним компаниям. При обычной рыночной стоимости кредита 15 % и выше власти обеспечивали фирмы, работающие на внутреннем рынке, кредитами под 10 % годовых, а экспортеров – ниже 7 %476. Свидетельством положительных изменений делового климата стал тот факт, что с каждым годом все большее количество предприятий, в первую очередь промышленных, выходили на международные рынки. В период 2003–2007 гг. число национальных компаний-экспортеров увеличилось на 4 тыс. и составило порядка 15 тыс. предприятий (в подавляющем большинстве – малые и средние фирмы), а количество стран, закупающих аргентинскую индустриальную продукцию, возросло со 158 до 19 4477.