♦ наращивание государственных инвестиций (прежде всего в строительство и развитие инфраструктуры). Главное – реализация Плана общественных работ для всех аргентинцев с инвестициями в размере 30,7 млрд дол. (на 2009 г. – 15,9 млрд, или вдвое больше, чем в 2008 г.). Эта мера должна была обеспечить занятость 400 тыс. человек654. Несмотря на угрозу сокращения бюджетного профицита, государственные субсидии в 2009 г. увеличились и составили 37 млрд песо (3,4 % ВВП, в 2008 г. – 3,3 %)655. Если во втором квартале 2009 г. частное потребление снизилось на 1,8 % (по сравнению с уровнем 2008 г.), то государственное потребление выросло на 6,3 % и компенсировало провал рынка. Вопреки финансовым трудностям правительство сохранило ориентацию на расширение инвестиций в НИР и в бюджете на 2010 г. предусмотрело увеличение расходов на эти цели почти на 19 % (до 52 76 млн песо);

♦ финансовые меры, рост ликвидности и помощь банкам. Была понижена норма обязательных долларовых резервов и в 3 раза увеличены кредиты Центрального банка местным финансовым учреждениям. Кроме того, государство выпустило облигации с целью дополнительного финансирования дорожного строительства;

♦ предоставление государством через БАН "мягких" производственных кредитов малому и среднему бизнесу (на 10 лет из расчета 14 % годовых, что было почти вдвое ниже рыночной стоимости) и открытие новых линий потребительского кредитования, в том числе для приобретения товаров длительного пользования. Правительство не осталось в стороне от проблем автомобильной промышленности. Были запущены программы стимуляции спроса и открыты линии кредитования производителей. Государство предоставило заем в 259 млн песо местному филиалу "Дженерал моторе", с помощью которого предприятие в октябре 2009 г. запустило в серию новую модель автомобиля "Шевролет" и объявило о выходе из кризиса. "Для аргентинцев это была хорошая инвестиция", – заявила в этой связи К. Фернандес де Киршнер656;

♦ принятие ряда мер социального и фискального характера. В том числе: повышение в 2009 г. на 15,5 % заработной платы работникам бюджетной сферы; частичное сокращение налогообложения физических лиц (включая некоторое снижение подоходных налогов для сравнительно высокооплачиваемых категорий граждан); увеличение минимального размера пенсий (с 690 до 770 песо в месяц)657; решение об учреждении Экономического и социального совета с участием представителей всех основных секторов аргентинского общества;

♦ формирование линии субсидируемого государством ипотечного кредитования (кредиты под 12 % годовых сроком на 20 лет);

♦ национализация пенсионной системы, которая позволила значительно нарастить денежные средства, находящиеся под контролем государства, и использовать их часть в производственных целях. С начала декабря 2008 г. по конец октября 2009 г. активы пенсионного фонда выросли с 98,2 до 134,6 млрд песо, часть которых (свыше 8 млрд песо) была инвестирована в реальную экономику658;

♦ поощрение репатриации нелегально вывезенных капиталов. Так называемый Антикризисный закон 26.476 вступил в силу 1 марта 2009 г. и предоставил возможность в течение 180 дней "отбелить" размещенные за рубежом активы;

♦ усиление контроля над импортом ряда "чувствительных" товаров: обувь, текстиль, электроника, велосипеды и некоторые другие изделия массового спроса. Были увеличены налоги на импортную электронную продукцию с целью снизить конкуренцию местным производителям, обосновавшимся на Огненной Земле. По оценке Евросоюза, Аргентина стала второй страной (после России) по количеству принятых протекционистских мер: соответственно 35 и 48 в период с октября 2008 по октябрь 2009 г.659;

♦ отсрочка выплаты долгов по гарантированным займам, выпущенным министром экономики Д. Кавалло в 2001 г. Правительству удалось провести обмен большей части обязательств (порядка 80 % общей суммы в 24 млрд песо) на новые инструменты с более поздними сроками погашения);

♦ решение провести дополнительную реструктуризацию суверенной задолженности, чтобы снять проблему holdouts. Аргентина выражала намерение вернуться на международный рынок облигаций и рассчитывала на размещение новых долговых инстументов на более выгодных условиях. Это было необходимо в связи с сокращением бюджетного профицита и сравнительно высокими обязательствами по обслуживанию долга (в 2010 г. страна должна заплатить порядка 13 млрд дол.);

♦ принятие мер по стимулированию экспорта. В частности, некоторое снижение экспортных налогов (на пшеницу – с 28 до 23 %, на кукурузу – с 25 до 20 %), а также увеличение количества торговых миссий за рубеж и решение об учреждении Федерального совета по вопросам внешней торговли, призванного координировать действия центральной власти и отдельных регионов. Новым элементом стало соглашение с Центральным банком КНР о валютном свопе (swap) на сумму 10 млрд дол., механизм которого может быть задействован в случае нехватки долларовых резервов для финансирования операций двусторонней торговли;

♦ некоторое ослабление аргентинской денежной единицы песо и повышение обменного курса доллара (примерно до 3,8–3,9 песо за

1 доллар). Цель – укрепить конкурентоспособность аргентинских товаров;

♦ соглашение со Всемирным банком о кредитах в размере 3,3 млрд дол. на период до 2011 г., предназначенных на финансирование социальных и инфраструктурных программ.

Тем самым аргентинские власти и в условиях кризиса не отошли от базовых принципов существующей модели и в макроэкономической политике модернизации продолжили делать главную ставку на усиление государственного регулирования экономики.

В сфере международных связей усилия Розового дома были направлены на: а) укрепление сотрудничества с латиноамериканскими странами (в первую очередь с Бразилией, Венесуэлой и Чили); б) изменение механизма функционирования МВФ (используя участие в работе "Большой двадцатки"); в) улучшение отношений с США в свете новой политики правительства Б. Обамы; г) поиск зарубежных инвесторов и партнеров в развитии стратегических секторов (пример: визит К. Фернандес де Киршнер в Россию в декабре 2008 г.).

В октябре 2009 г. состоялся визит К. Фернандес де Киршнер в Индию, обозначивший вектор сближения двух стран. В его основе лежали три фактора: растущий товарообмен (с 694 млн дол. в 2003 г. до 1 300 млн в 2008 г.), близость позиций в рамках "Большой двадцатки", взаимный интерес к сотрудничеству в ряде высокотехнологичных отраслей. Министр X. Тайана оценил результаты переговоров как "качественный скачок" в двусторонних отношениях660. О чем шла речь? Во-первых, были подписаны 10 соглашений о сотрудничестве. В том числе: о научно-технических обменах (программа на 2009–2011 гг.), мирном использовании атомной энергии, передаче технологий, геологической разведке минеральных ресурсов, взаимной отмене визового режима и др. Во-вторых, в рамках визита прошли встречи предпринимателей в Нью-Дели и Мумбае, в которых участвовало свыше 500 аргентинских и индийских бизнесменов. Подписанные контракты, по мнению аргентинской стороны, позволят увеличить товарооборот до 3 000 млн дол. в 2012 г. В ряде случаев была достигнута договоренность о кооперации и создании совместных производств. Так, аргентинская компания – производитель автобусов ТАТСА [90] и индийская автомобильная фирма "Ашок Лейланд" пришли к соглашению о взаимной передаче технологий и "ноу-хау", что позволит выпускать в Индии автобусы, разработанные аргентинскими специалистами, а в Аргентине – 12-тонные грузовики, предназначенные для экспорта в страны Латинской Америки661.

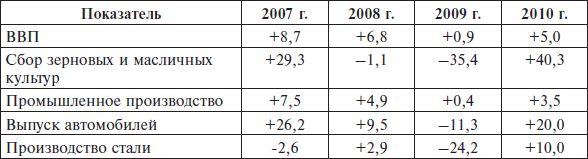

Подчеркнем, что не все антикризисные меры Розового дома были в достаточной мере эффективными. Так, не дали существенных результатов попытки "отбелить сбежавшие капиталы" и вернуть их на родину. Но в целом антикризисная политика аргентинских властей принесла свои плоды. Об этом свидетельствуют экономические итоги 2009 г. и прогноз на 2010 г. (см. табл. 12.6).

Таблица 12.6 Воздействие кризиса 2008–2009 гг. на аргентинскую экономику (изменение показателей в %)