Д. Розенау предложил в 1971 г. другую схему, включающую шесть уровней анализа: 1) индивиды – "творцы" политики и их характеристики; 2) занимаемые ими посты и выполняемые роли; 3) структура правительства, в котором они действуют; 4) общество, в котором они живут и которым управляют; 5) система отношений между национальным государством и другими участниками международных отношений; 6) мировая система (цит. по: 8). Характеризуя системный подход, представленный различными уровнями анализа, Б. Рассетт и X. Старр подчеркивают, что выбор того или иного уровня определяется наличием данных и теоретическим подходом, но отнюдь не капризом исследователя. Поэтому в каждом случае применения данного метода необходимо найти и определить несколько разных уровней. При этом объяснения на разных уровнях не обязательно должны исключать друг друга, они могут быть взаимодополняющими, углубляя тем самым наше понимание.

Серьезное внимание уделяется системному подходу и в отечественной науке о международных отношениях. Работы академических и вузовских центров свидетельствуют о значительном продвижении российской науки в области как системной теории (Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006), так и системного анализа. Так, авторы учебного пособия "Основы теории международных отношений" считают, что "методом теории международных отношений является системный анализ движения и развития международных событий, процессов, проблем, ситуаций, осуществляемый с помощью имеющегося знания, внешнеполитических данных и сведений, особых способов и приемов исследования" (Шевчук Д.А. Основы банковского дела. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006). Отправным моментом такого анализа являются, с их точки зрения, три уровня исследования любой системы: 1) уровень состава – множество образующих ее элементов; 2) уровень внутренней структуры – совокупность закономерных взаимосвязей между элементами; 3) уровень внешней структуры – совокупность взаимосвязи системы как целого со средой (Шевчук Д.А. Банковские операции. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Применительно к изучению внешней политики государства метод системного анализа включает анализ "детерминант", "факторов" и "переменных".

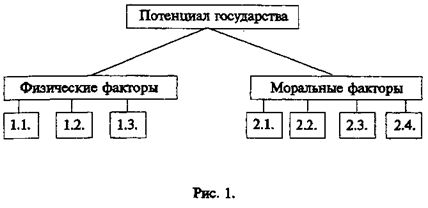

Один из последователей Арона, Р. Боск, в работе "Социология мира" представляет потенциал государства как совокупность ресурсов, которыми оно располагает для достижения своих целей, состоящую из двух видов факторов: физических и духовных.

Физические (или непосредственно осязаемые) факторы включают в себя следующие элементы:

1.1. Пространство (географическое положение, его достоинства и преимущества).

1.2. Население (демографическая мощь).

1.3. Экономика в таких ее проявлениях, как: а) экономические ресурсы; б) промышленный и сельскохозяйственный потенциал; в) военная мощь.

В свою очередь, в состав духовных (или моральных, или социальных, непосредственно не осязаемых) факторов входят:

2.1. Тип политического режима и его идеологии.

2.2. Уровень общего и технического образования населения.

2.3. Национальная "мораль", моральный тонус общества.

2.4. Стратегическое положение в международной системе (например, в рамках сообщества, союза и т. п.).

Указанные факторы составляют совокупность независимых переменных, воздействующих на внешнюю политику государств, исследуя которые, можно прогнозировать ее изменения (Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении: Учеб-метод. пособ. – М: Финансы и статистика, 2006).

Графически данная концепция может быть представлена в виде следующей схемы (см. рис. 1):

Схема дает наглядное представление как о достоинствах, так и о недостатках данной концепции. К достоинствам можно отнести ее операциональность, возможность дальнейшей классификации факторов с учетом базы данных, их измерения и анализа с применением компьютерной техники. Что же касается недостатков, то, по-видимому, наиболее существенным из них является фактическое отсутствие в данной схеме (за исключением пункта 2.4) факторов внешней среды, оказывающих существенное (иногда решающее) воздействие на внешнюю политику государств.

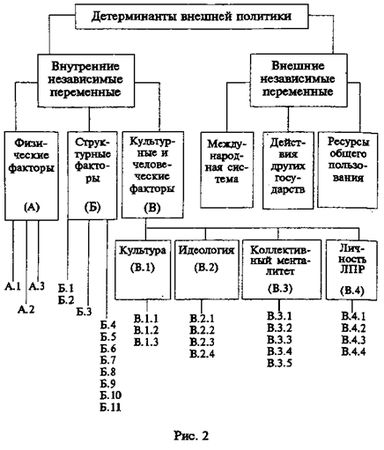

В этом отношении гораздо более полной выглядит концепция Ф. Брайара и М. – Р. Джалили (Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006), которая также может быть представлена в виде схемы: (см. рис. 2).

Физические факторы внутренних независимых переменных включают:

– Географическое положение государства (А.1);

– Его природные ресурсы (А.2);

– Свойственную для него демографическую ситуацию.

В свою очередь, в состав структурных факторов входят:

– Политические институты (Б.1);

– Экономические институты (Б.2);

– Способность государства использовать свою физическую и социальную среду или, иначе говоря, его технологический, экономический и человеческий потенциал (Б.3);

– Политические партии (Б.4);

– Группы давления (Б.5);

– Этнические группы (Б.6);

– Конфессиональные группы (Б.7);

– Языковые группы (Б.8);

– Социальная мобильность (Б.9);

– Территориальная структура: доля городского и сельского населения (Б.10);

– Уровень национального согласия общества (Б.11).

Наконец, культурные и человеческие факторы содержат:

– Культуру (В.1)

систему ценностей (В.1.1),

язык (В.1.2),

религию (В.1.3);

– Идеологию (В.2)

самооценка властью своей роли (В.2.1), ее самовосприятие (В.2.2), ее восприятие мира (В.2.3), основные средства давления (В.2.4);

– Коллективный менталитет (В.З)

историческая память (В.3.1),

образ "другого" (В.3.2),

линия поведения, касающаяся международных обязательств (В.3.3),

особая чувствительность к проблеме национальной безопасности (В.3.4),

мессианские традиции (В.3.5);

– Качества лиц, принимающих решения (В.4)

восприятие своего окружения (В.4.1),

восприятие мира (В.4.2),

физические качества (В.4.3),

моральные качества (В.4.4).

Как видно из схемы, данная концепция, обладая всеми достоинствами предыдущей, преодолевает ее основной недостаток. Ее главная идея – тесная взаимосвязь внутренних и внешних факторов, их взаимовлияние и взаимозависимость в воздействии на иностранную политику государства. Кроме того, в рамках внутренних независимых переменных эти факторы представлены здесь гораздо более полно, что значительно снижает возможность упустить какой-либо важный нюанс в анализе. В то же время схема обнаруживает, что сказанное гораздо меньше относится к внешним независимым переменным, которые на ней лишь обозначены, но никак не структурированы. Данное обстоятельство свидетельствует, что при всем "равноправии" внутренних и внешних факторов, авторы все же явно отдают предпочтение первым.

Следует подчеркнуть, что и в том, и в другом случаях авторы отнюдь не абсолютизируют значение факторов в воздействии на внешнюю политику. Как показывает Р. Боск, вступив в 1954 году в войну против Франции, Алжир не обладал большинством из указанных факторов, и тем не менее ему удалось добиться поставленной цели.

Действительно, попытки наивно-детерминистского описания хода истории в духе Лапласовской парадигмы – как движения от прошлого через настоящее к заранее заданному будущему – с особой силой обнаруживают свою несостоятельность именно в сфере международных отношений, где господствуют стохастические процессы. Сказанное особенно характерно для нынешнего – переходного – этапа в эволюции мирового порядка, характеризующегося повышенной нестабильностью и являющего собой своеобразную точку бифуркации, содержащую в себе множество альтернативных путей развития и, следовательно, не гарантирующую какой-либо предопределенности.

Такая констатация вовсе не означает, что прогнозы в сфере международных отношений в принципе невозможны. Речь идет о том, чтобы видеть границы, относительность, амбивалентность прогностических возможностей науки.

Моделирование

Данный метод связан с построением искусственных, идеальных, воображаемых объектов, ситуаций, представляющих собой системы, элементы и отношения которых соответствуют элементам и отношениям реальных международных феноменов и процессов.

Возможно построение формализованной теоретической модели, представляющей собой тринарный синтез методологического (философская теория сознания), общенаучного (общая теория систем) и частнонаучного (теория международных отношений) подходов. Построение осуществляется в три этапа. На первом формулируются "предмодельные задачи", объединяемые в два блока: "оценочный" и "операциональный". В этой связи автор анализирует такие понятия, как "ситуации" и "процессы" (и их виды), а также уровень информации. На их основе строится матрица, представляющая собой своего рода "карту", призванную обеспечить исследователю выбор объекта с учетом уровня информационной обеспеченности.

Что касается операционального блока, то главное здесь состоит в выделении на основе триады "общее-особенное-единичное" характера (типа) моделей (концептуальная, теоретическая и конкретная) и их форм (вербальная или содержательная, формализованная и квантифицированная). Выделенные модели также представлены в виде матрицы, являющей собой теоретическую модель моделирования, отражающую его основные стадии (форма), этапы (характер) и их соотношение.