Глубокое осознание сложившейся ситуации пришло к политическому руководству страны с началом мирового кризиса 2008 г., когда стало понятным, что многие экономические и политические проблемы России заключаются в особенностях существующей мировой финансовой архитектуры, в которой есть как страны – производители мировых валют, так и страны-потребители. Интересы стран-производителей далеко не всегда совпадают с интересами стран-потребителей, и Россия одной из первых подняла эту проблему на Лондонском саммите "Большой двадцатки".

Следует признать, что в тот момент позиция России, к тому же слишком амбициозно сформулированная, сколько-нибудь широкого понимания у участников саммита не нашла. Сегодня начался новый виток обсуждения этих проблем, уже по инициативе крупных держав, испуганных "войной валют", и мировых финансовых организаций, в частности Всемирного банка, обеспокоенных сложившейся ситуацией.

В это время Россия, не отказываясь от попыток скорректировать мировую финансовую архитектуру в рамках дискуссии Большой двадцатки, обратила свои основные усилия на запуск региональных экономических схем со своими соседями, как ближними (Казахстан, Белоруссия, возможно, Украина), так и дальними (КНР, Турция). В перспективе эти экономические схемы должны привести к расширению использования рубля в качестве расчетной, а возможно, и резервной валюты. Разумеется, даже при полном успехе такого рода проектов Россия не сумеет полностью преодолеть последствия того, что называется original sin – невозможность осуществлять все международные расчеты полностью в национальной валюте, но сделать рубль менее зависимым от политики иностранных регуляторов вполне может.

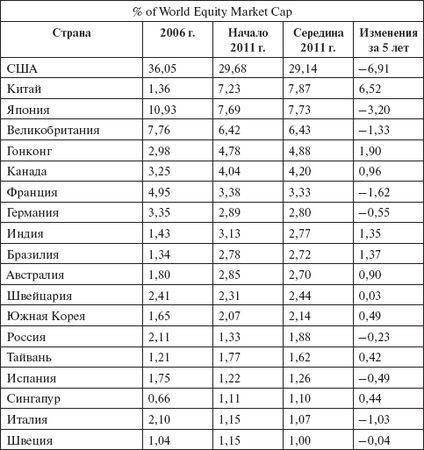

Инструмент расширения зоны использования рубля Москва видит и в создании в России финансового центра мирового уровня (МФЦ). Существует соответствующее распоряжение Правительства РФ, об этой задаче часто напоминал Президент РФ Д. Медведев. Перспективы данного проекта достаточно туманны, так как пока для сколько-нибудь масштабной работы не хватает прежде всего объема рынка (российский финансовый рынок на середину августа 2011 г. составлял 6% рынка США, 23 – рынка КНР, 24 – рынка Японии, 29% – рынка Великобритании, он примерно равен южнокорейскому и тайваньскому) (см. табл. 7.1).

Таблица 7.1

Доля национальных фондовых рынков в мировом

Источник: http://www.bespokeinvest.com/thinkbig/2011/8/22/percentage-of-world-market-cap.html

Важно и другое обстоятельство, которое отмечал старший экономист "Тройки Диалог" Евгений Гавриленков: "Создание МФЦ в Лондоне или Сингапуре было процессом эволюционным, поэтому работой какой-либо спецкомиссии его создать невозможно. Необходимы хотя бы некоторые макроэкономические условия: валюта должна быть предсказуемой, низкая инфляция, отсутствие вмешательства регулятора в курсообразование валюты, бюджетная политика, не допускающая лишних рисков, и многое другое" [118] . Свое движение к превращению в международный финансовый центр Москва начинает с очень низкого старта. Общий объем валютных операций в день, которые проходят большей частью через Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон и Токио, составляет 4 трлн долл. Доля же Москвы в этом обороте – 0,1% [119] .

7.4. Политико-правовая, общественная система России

На сегодняшний день российская политико-правовая модель представляет собой нестабильный и многослойный пирог как минимум трех национальных идентичностей, оказывающих разное влияние на развитие российского общества, экономики и политической системы. Не совсем умерла идентичность старой России (самодержавие, православие, народность), ее остаточное влияние мы видим в российской государственной символике, усилении роли Русской православной церкви, возрождении некоторых институтов старой России. Огромное влияние на развитие современной России оказывает советская идентичность с ее идеями глобальной миссии, верховенства государства над обществом, государственного управления экономикой. Наконец, постепенно формируется новая российская идентичность, характеризующаяся, в частности, слиянием государства и крупного бизнеса при доминирующей роли чиновников, а также становлением полуторопартийной парламентской системы, приоритетом исполнительной власти над остальными, растущим индивидуализмом граждан и всевластной бюрократией.

Одной из особенностей современной России является то, что, в отличие от государств Европы, в ней никогда не было национального государства, российская идентичность всегда носила наднациональный характер и, следовательно, основывалась на идее контроля над территорией и ресурсами. Это обстоятельство коренным образом отличает российскую культурно-цивилизационную модель от западной и комплексно влияет на то, как в России "делаются дела".

Независимо от того, как мы объясняем причины существования российской политико-экономической модели, можно зафиксировать некоторые ее главные особенности, а именно: этатизм, дирижизм, способность к мобилизационному развитию при относительной экономической неэффективности, неразвитость прав и свобод граждан при высокой политической и социальной стабильности.

Насколько конкурентоспособной такая модель сделала Россию в XXI в.?

Следует признать, что до определенного момента, связанного с технологической революцией конца 1960–1970-х годов, российская (советская) модель развития была вполне конкурентоспособна (при всех ее издержках и недостатках). Она пользовалась определенной популярностью в мире, многие государства Африки, Азии и Латинской Америке пытались применять эту модель у себя.

Кризис российской модели развития наметился в 1980-х годах вместе с начавшимся в мире переходом к экономике знаний, глобализацией мировой валютно-финансовой системы и развитием сектора услуг. Отечественная модель, с одной стороны, не обладала необходимой гибкостью для адаптации к новым условиям, а с другой – оставаясь в целом индустриальной, российская экономика уже не могла соревноваться с зарубежными экономиками в плане создания высокого прибавочного продукта.

1990-е годы стали периодом кризиса не только советской политической системы, но и российской модели общества. Из кризиса Россия вышла только в начале 2000-х годов, существенно деиндустриализовавшись и вырастив большой сектор услуг. Основой отечественной экономики окончательно стало производство и экспорт сырья (природного и сельскохозяйственного). Россия сумела сохранить элементы высокотехнологичных отраслей промышленности в оборонной промышленности, атомной энергетике, космосе и некоторых других отраслях, но в целом ситуация в экономике выглядела достаточно плачевно.

Не менее негативное впечатление оставляла и социально-политическая ситуация в стране. Все еще распространена бедность, усиливается социальное и территориальное расслоение населения страны. Достаточно тяжелой выглядит ситуация в национальном здравоохранении и образовании, коррупция приобрела масштабы национального бедствия. Справедливости ради следует признать, что в последние десять лет в России были предприняты серьезные усилия по улучшению положения в социальной сфере, но полагать, что ее основные социальные проблемы уже решены, пока нельзя.

В мировой табели о рангах в качестве успешной страны с влиятельной экономикой и динамичным обществом Россия пока выглядит достаточно скромно. Например, по такому показателю, как индекс человеческого развития за 2009 г., она занимает скромное 65-е место [120] .

7.5. Оценка инновационного потенциала

Вопреки устоявшемуся стереотипу российского мышления инновационный потенциал России невелик: вклад высокотехнологичных отраслей в добавленную стоимость промышленности остается на уровне 10%, а уровень производительности труда в этих отраслях в 10 раз ниже, чем в добывающих. Иными словами, высокотехнологичные отрасли промышленности в России остаются таковыми только по определению и не оказывают решающего влияния на переход к новой модели экономического роста. Если взять соотношение между объемами инновационной продукции и затратами на инновации, то у нас данная пропорция самая низкая среди всех европейских стран. Весьма важно и качество этих инноваций: из 5,5% объема инновационной продукции в общем объеме продаж лишь 0,5% относится к принципиально новой продукции, новой не только для самих предприятий, но и для мирового рынка. В настоящее время к числу инновационных можно отнести 2,5 тыс. российских промышленных предприятий, что составляет примерно 10% количества крупных и средних предприятий России. Если раньше доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляла 0,33%, то "сегодня речь уже идет о 0,28%. У Гонконга, для сравнения, этот показатель составляет 5,5%" [121] .

Если количество организаций, выполнявших исследования и разработки, с 1992 г. сократилось незначительно (на 20,3%), то проектных и проектно-изыскательских организаций – в 8,5 раза, а численность исследователей снизилась более чем вдвое. Если в 1992 г. по числу исследователей США опережали Россию в два раза, то в 2006 г. – в 6 раз, что с учетом превосходства России в численности населения дает американцам трехкратную фору. Если в нищем 1992 г. федеральные ассигнования на науку составляли 2,43% всех расходов, то в "тучном" 2006 г. – 2,27% [122] .