44. Функции и принципы налогообложения

Налоги - это обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе специального налогового законодательства.

В современных условиях налоги выполняют две основные функции : фискальную и экономическую.

С помощью фискальной функции создаются государственные денежные фонды и материальные условия для функционирования государства.

Экономическая функция означает, что налоги являются активным участником перераспределительных отношений и оказывают серьезное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения, усиливая или ослабляя накопление капитала.

Принципы построения налоговой системы эволюционируют вместе с рыночным хозяйством, изменяя свое содержание, однако основные принципы налогообложения желательны в любой экономической системе.

Всеобщность - охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организационно-правовой формы.

Стабильность - устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени.

Обязательность - принудительность налога и неизбежность его выплаты.

Социальная справедливость - установление налоговых ставок и налоговых льгот, оказывающих щадящее воздействие на низкодоходные предприятия и группы населения.

Легитимность – законодательно утвержденный размер налогов и порядок их взимания.

Объективность и системность - необходимость аккумуляции денежных средств для выполнения государством общественных защитных, хозяйственных и социальных функций.

Эффективность - превышение сумм налогов над затратами на их взимание и использование.

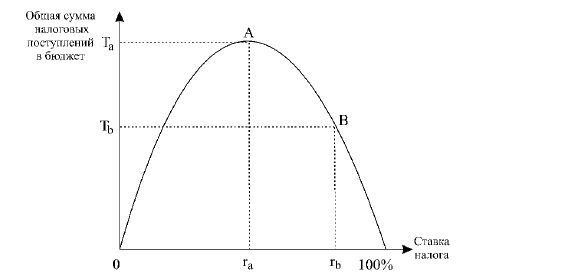

Сумма собранных налогов тесно связана с размером налоговых ставок. Повышение налоговых ставок только до определенного момента может вести к росту суммы собранных налогов. Дальнейшее повышение налоговых ставок сверх определенного уровня может подорвать стимулы к деятельности, в результате чего общая сумма налоговых поступлений уменьшается. Зависимость налоговых поступлений от ставок налогов исследовал экономист А. Лаффер и выразил эту зависимость в "кривой Лаффера" (рис. 5).

Рис. 5. Кривая Лаффера

Кривая А. Лаффера - график, показывающий функциональную связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений, выявляющий такую ставку, при которой налоговые поступления достигают максимума и создаются наиболее благоприятные условия для предпринимательства.

45. Виды налогов

Современная налоговая система включает различные виды налогов.

1. По способу платежа различают прямые и косвенные налоги.

Прямые налоги берутся напрямую с физических и юридических лиц. Это подоходный налог с физических лиц; налог с прибыли корпораций; имущественный налог (уплачивается как физическими, так и юридическими лицами); налог на сделки с капиталом; налог с наследства и др.

Косвенные налоги взимаются с товаров и услуг. Их косвенный характер проявляется в том, что их уплачивают не все граждане, а те, кто покупает облагаемую налогом продукцию. К косвенным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины.

2. Налоги по их использованию подразделяются на общие и специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет государства для финансирования общегосударственных мероприятий . Специальные налоги имеют строго определенное назначение, например налоги на реализацию горюче-смазочных материалов поступают в дорожные фонды и предназначены для строительства, реконструкции и текущего ремонта дорог.

3. В зависимости от того, в распоряжение какого органа поступает налог , различают федеральные налоги, региональные налоги субъектов федерации и местные налоги. Федеральные налоги устанавливаются законодательными актами, принимаемыми Федеральным Собранием. К ним относятся налог на прибыль предприятий и организаций, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, акцизы на нефть, природный газ и др.

К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный налог, налог на добычу природных ресурсов. к местным налогам относятся налог на недвижимое имущество граждан, налог на рекламу, регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, другие сборы.

4. В зависимости от характера взимания налоговых ставок различают: твердые ставки, которые устанавливаются в абсолютной сумме независимо от размеров дохода (например, на тонну нефти); пропорциональные – налоговая ставка остается неизменной независимо от размеров дохода; прогрессивные – ставка повышается по мере возрастания дохода; регрессивные - ставка налога понижается по мере возрастания дохода.

46. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика

Налоги и государственные расходы являются основными инструментами фискальной политики. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика – это система регулирования экономики посредством изменений государственных расходов и налогов.

Фискальную политику в зависимости от механизмов ее реагирования на изменение экономической ситуации подразделяют на две части. Первая – это т. н. дискреционная политика , которая проводится по усмотрению правительства и на основе его решений. Вторая – это политика т. н. встроенных стабилизаторов , т. е. тех механизмов, которые работают в режиме саморегулирования и независимо от принимаемых решений сами реагируют на изменение положения в экономике.

Дискреционная фискальная политика - это сознательное манипулирование налогами и расходами, или активная фискальная политика.

В период спада стимулирующая фискальная политика складывается из: увеличения государственных расходов; снижения налогов; сочетания роста государственных расходов со снижением налогов. Такая фискальная политика обеспечивает сокращение падения производства.

В условиях инфляции и избыточного совокупного спроса сдерживающая фискальная политика складывается из: уменьшения государственных расходов; увеличения налогов; сочетания сокращения государственных расходов с растущим налогообложением.

Автоматическая фискальная политика – это пассивная фискальная политика, при которой необходимые изменения в уровнях государственных расходов и налогов вводятся автоматически.

Встроенные стабилизаторы автоматической фискальной политики поддерживают экономическую стабильность на основе саморегуляции. Как только экономическая ситуация изменяется, в действие вступают механизмы саморегуляции.

К числу встроенных стабилизаторов относятся:

1) автоматические изменения в налоговых отчислениях в различные периоды экономического цикла. В период подъема налоговые поступления возрастают, обеспечивая снижение покупательной способности населения и сдерживая экономический рост, в период экономического спада сумма изъятия доходов уменьшается, вызывая увеличение покупательной способности, формируя эффективный спрос;

2) совокупность пособий по безработице и социальных выплат, программы по поддержанию малоимущих слоев населения, препятствующие резкому сокращению совокупного спроса в периоды экономического спада. В период подъема выплата различных пособий уменьшается, сдерживая совокупный спрос.

47. Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление государственным долгом

Бюджетный процесс предполагает балансирование государственных доходов и расходов. Несбалансированность бюджета означает количественное неравенство между доходами и расходами бюджета. Величина превышения расходов бюджета над его доходами называется бюджетным дефицитом.

Бюджетный дефицит также можно представить следующим образом:

Бюджетный дефицит = Закупки товаров и услуг – Чистые налоги.

Величину чистых налогов можно определить так:

Чистые налоги = Налоговые поступления – Социальные выплаты.

На размер бюджетного дефицита оказывают влияние: спад общественного производства, неоправданно возросшие затраты на финансирование ВПК, значительные социальные программы, крупномасштабный оборот "теневого" капитала, непроизводительные расходы, потери, хищения и т. п.

Следует заметить, что несбалансированный бюджет может привести и к возникновению профицита , т. е. превышению дохода бюджета над его расходами.

Для финансирования бюджетного дефицита государство может использовать: 1) дополнительную денежную эмиссию; 2) кредиты ЦБ; 3) внутренние и внешние займы.

Преимущества первых двух способов заключаются в том, что их использование не дает возможности вытеснения частных инвестиций государственными, поэтому расходы бизнеса не будут уменьшаться. Однако их применение чревато увеличением инфляции.

В результате государственных займов формируется государственный долг.