Следует сказать и об особом музыкальном начале повести. Мы наблюдаем, как концентрическими кругами развиваются центральные темы, приобретая все большее и большее звучание. Это напоминает симфонию.

Так осуществляется в повести мысль Пришвина о родстве всех искусств. Нарастание смыслового звучания, как двойное зрение, поведет отныне Пришвина к созданию своей собственной формы, формы «сказки о правде». И что существенно, сказка не уводит нас от правды от реального в мир произвольной фантазии. Сказ-ка лишь углубляет понимание, указывает на незамеченное, в конечном счете открывает прекрасное, то есть поэзию жизни, «ожидающую себе защиты и оправдания временем» .

Пришвин запишет много позже, в 1950 году: «Мы на пороге какого-то нового этического сознания. Но каждому из нас больше всего надо бояться подчинения первое сверхразуму (рацио тотум), и второе безответственной мистике».

Путь, открытый повестью «Женьшень», завершается в самом конце жизни Пришвина повестью «Корабельная чаща», в которой писатель, уходя, оставляет нам завет: «Не гонитесь поодиночке за счастьем гонитесь дружно за правдой».

В «Женьшене» открыто поставлена впервые (и это накануне мировой войны) еще одна центральная пришвинская тема братства народов. Она воплощена в сотрудничестве двух друзей: рассказчика, бывшего русского солдата, и друга его, искателя корня жизни, китайца Лувена.

Так продолжается в зрелом художнике развитие его юношеской темы: «Это был не я, а мы друзья мои близкие, и от них, как лучи, пролетарии всех стран».

ЖЕНЬШЕНЬ

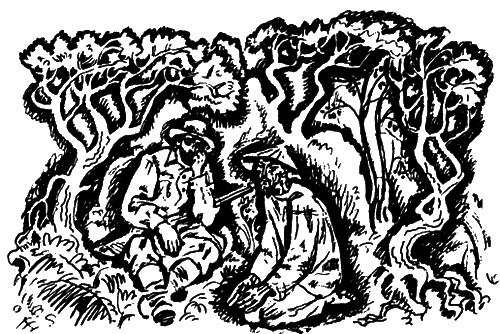

цветы как костры, бабочки как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке. Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская ходовая коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Май-хэ, в горной теснине высоко над собой, на щеке, увидел я одного козла он стоял на камне и, как это я понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносною пищей и возбуждали почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась невидимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Май-хэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и, когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.

Ходи, ходи! сказал он мне.

И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.

Ходи-ходи, гуляй-гуляй! с улыбкой сказал мне китаец. Ничего не будет.

Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески-свежим и детски-доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.